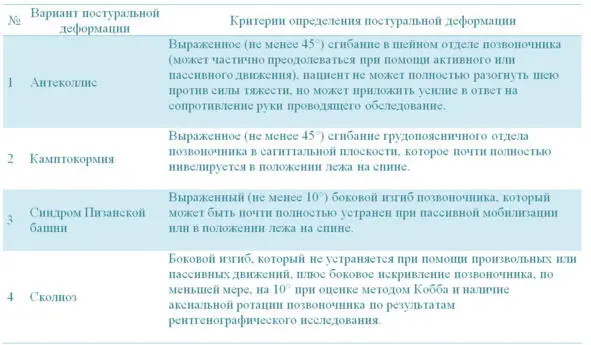

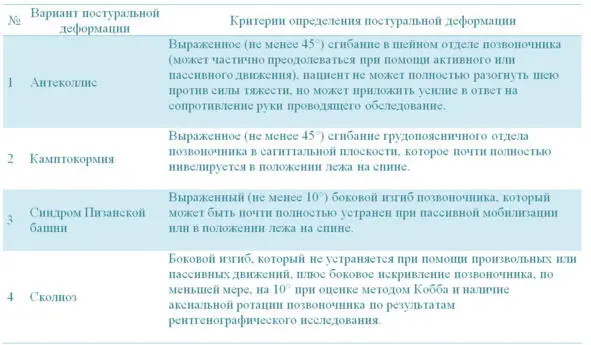

Таб. 8. Критерии определения варианта постуральной деформации.

Дебют болезни Паркинсона.

При дебюте заболевания клинические проявления имеют следующие особенности:

1. Проявления заболевания, как правило одностороннего характера;

2. Чаще симптомы заболевания развиваются в верхней конечности.

3. Классическими симптомами дебюта заболевания являются: скованность, замедленность, в т.ч. изменение почерка, «подтягивание» руки при ходьбе, неловкость при выполнении мелких движений.

4. Первым симптомом может стать односторонняя боль в плечевом суставе, а также боли в шейном и поясничном отделах позвоночника;

5. Чувство слабости и онемения в руке или ноге;

6. «Приволакивание» нижней конечности с одной стороны при ходьбе;

7. Замедленность ходьбы (по сравнению с исходным уровнем);

8. Затруднение при одевании (рукав одежды или обувь с одной стороны).

Ранние стадии болезни Паркинсона.

На ранних стадиях БП основными клиническими проявлениями становятся: нарушения обоняния, вегетативные нарушения (дисфункция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочеиспускания, половой функции, потоотделения, постуральная гипотензия, себорея), аффективные нарушения, нарушения сна, чувствительные нарушения.

Обонятельные нарушения.

Уже на самых ранних стадиях БП характеризуется развитием обонятельного дефицита, при этом обонятельные нарушения могут развиваться за несколько лет до появления двигательных расстройств. Первые публикации по обонятельному дефициту при БП появились в 1975 году, когда было описано повышение порога обоняния у 22 пациентов с клиническим диагнозом БП при вдыхании банан амилацетата. Последующие исследования подтвердили наличие более чем у 50% пациентов с БП повышенного порога при вдыхании амилацетата. В целом, среди пациентов с БП обонятельные нарушения выявляются в 70—90% случаев, а по данным Lotsch с соавт. (2008) – даже в 99% случаев. При этом обонятельные нарушения могут не ощущаться самим пациентом, поэтому для их выявления принципиальным является проведение специального тестирования. После возникновения «субклинических» обонятельных нарушений через 2—7 лет у пациентов развиваются моторные симптомы БП. Показано, что среди неврологически здоровых лиц с выявленным обонятельным дефицитом, как минимум у 10—13% в будущем развивается БП. Лица со сниженной функцией обоняния имеют более высокий риск БП, либо выявления телец Леви на аутопсии: в популяционном исследовании PRIРS (Prospective validation of Risk factors for the development of Parkinson Syndrome) относительный риск развития БП среди лиц с гипосмией за три года составил 3,9%, а по данным проспективного исследования Гонолулу, риск развития БП у неврологически здоровых людей с гипосмией возрастает в 5 раз. У ближайших родственников больных БП гипосмия повышает риск развития заболевания в ближайшие 2 года на 10—20%. Показано, что снижение обоняния характерно для БП и болезни диффузных телец Леви, но не для других паркинсонических синдромов, таких как прогрессирующий надъядерный паралич и другие.

Точность оценки степени и характера гипосмии значительно повышается при использовании специальных тестов – UPSIT (Пенсильванский тест), Sniffin’ Sticks и др.

Как уже сказано ранее, моторные проявления при БП начинаются при гибели не менее 60% дофаминэргических нигральных нейронов, тогда как для обонятельной дисфункции подобные корреляции установить сложнее. В целом, не выявлено зависимости гипосмии от стадии болезни: так, на развернутых стадиях БП количественная оценка дефицита обоняния, по данным многих авторов, не коррелировала с возрастом, тяжестью состояния (включая уровень моторных и когнитивных нарушений), длительностью заболевания и проводимой терапией. Однако есть и другая точка зрения: используя Sniffin’ Sticksтест, Daum et al. (2000) нашли отрицательную корреляцию между уровнем дискриминации запахов и тяжестью БП. Аналогичным образом, Tissingh et al. (2001) выявили отрицательную корреляцию между обонятельной дискриминацией и стадией заболевания по шкалам UPDRS и Hoehn-Jahr. Hawkes с соавт. (1993) с помощью UPSIT-теста обнаружили возрастную линейную регрессию обоняния при БП, что свидетельствует об объединенном эффекте понижения обоняния как по возрасту, так и по развитию БП. Эти данные показывают сложность интерпретации гипосмии у пожилых пациентов с БП. Действительно, способность идентификации запахов начинает уменьшаться уже с 36 лет, а между 56 и 80 годами 50% лиц имеют тот или иной дефицит обоняния. Deeb et al. (2006) сообщили о существенной корреляции между суммой баллов в UPSIT-тесте и моторными нарушениями уже в ранних стадиях БП. Это наблюдение, наряду со многими другими, подчеркивает ассоциацию обонятельных и моторных нарушений при БП. Согласно данным Sniffin’ Sticks-теста, у пациентов с БП ольфакторная дисфункция проявляется в виде ухудшения всех трех показателей, но наиболее значимым является нарушение идентификации запахов, при этом, с удлинением срока идентификация запахов остается неизменной, а вот значения дискриминации запахов ухудшаются. В отличие от этих данных, Lotsch с соавт. (2008) при проведении Sniffin’ Sticks-теста сделали вывод, что наиболее показательна для БП сумма всех трех изучаемых параметров в целом, менее значим пороговый тест, еще менее значимы идентификация и дискриминация по отдельности. При исследовании гипосмии в качестве биомаркера БП интересны работы, оценивающие прогностический потенциал ольфакторных нарушений непосредственно для самого течения БП. В своей работе Stephenson с соавт. (2010) показали связь между выраженностью гипосмии и повышенным риском определенных осложнений БП, а именно, когнитивных нарушений и зрительных галлюцинаций. Для этого с помощью UPSIT-теста были обследованы 100 пациентов с БП, длительность от начала симптомов БП до тестирования обоняния составила в среднем 3,6 лет. При повторном обследовании спустя 6,8±4,6 лет оказалось, что у 37% больных развились зрительные галлюцинации, у 38% – когнитивные нарушения, у 66% – дискинезии, а у 65% появились падения. Сопоставление этих осложнений с данными UPSIT показало, что выраженная гипосмия является прогностически неблагоприятной в отношении развития когнитивных нарушений и зрительных галлюцинаций. При этом гипосмия не является предиктором моторных осложнений БП. Был сделан вывод, что нарушения обоняния отражают, прежде всего, экстранигральную патологию, а не стриатонигральную дисфункцию. Это согласуется с постадийным развитием БП, в котором обонятельные луковицы представляют собой промежуточный этап на пути распространения телец Леви к коре больших полушарий. Сходные данные получены Baba et al. (2012): авторы показали, что выраженная гипосмия – предиктор развития деменции при БП по результатам 3-х-летнего наблюдения. Таким образом, поскольку гипосмия может быть непосредственным, прогностически важным маркером инвалидизирующих нейропсихиатрических осложнений, ее диагностика имеет значение для выстраивания особой стратегии лечения БП.

Читать дальше