1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Основой знанияи. естественно, сознания является такое свойство как деятельность, проявление человека, его уникального бытия в мире. Деятельность – активное взаимодействие человека с окружающим миром, в ходе которого он целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности. Уже на относительно ранних стадиях филогенеза возникает психическая реальность, представленная в ориентировочно-исследовательской деятельности, призванная обслуживать такое взаимодействие. В её задачу входит обследование окружающего мира и формирование образа ситуации для осуществления регуляции двигательного поведения животного в соответствии с условиями стоящей перед ним задачи. Если для животных характерно то, что они способны ориентироваться только на внешние, непосредственно воспринимаемые аспекты окружающего, то для человеческой деятельности, в силу развития коллективного труда, характерно, что она может основываться на символических формах представления предметных взаимоотношений. Деятельность может выступать как творческая, созидательная, конструктивная, так и как разрушительная, деструктивная. Процесс конструирования, творческой деятельности упорядочивает информацию о мире, переводит его из хаоса – непознанного, в космос – познанное. Инструмент деятельности – творчество, изобретательность, смекалка. Предмет – реальность внешняя и внутренняя.

Результатом деятельности является такое свойство человека как личность. Личность – это проявленное отношение к кому-либо, чему-либо. Для того, чтобы быть творцом необходимо быть личностью. Быть личностью – проявлять себя по отношению к другим и к самому себе как другому – способность к саморефлексии, самодействию, самопреобразованию.

Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других.

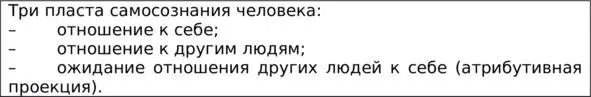

Личность – устойчивая самоорганизующаяся система социально значимых черт индивида, которые характеризуют его как деятеля. Личность не только объект общественных отношений, не только испытывает социальные воздействия, но преломляет, преобразует их, поскольку постепенно личность начинает выступать как совокупность внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия общества. Таким образом, личность не только объект и продукт общественных отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, самосознания. В социальной психологии выделяют три сферы, в которых осуществляется становление, формирование личности: деятельность, общение, самосознание.

Главное слово здесь отношение. Понятие отношение указывает на наличие определенной связимежду предметами, процессами или ситуациями.

Пример математической записи отношения вообще: y= (f) x

Структура самосознания

Личность, таким образом, в отличие от индивида, есть понятие социальное, вне человеческого общества она не возникает, она выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного и социального развития, общения, деятельности и процессов сознания, включающих самосознание.

Личность – то, что человек делает из себя, утверждая свою человеческую жизнь.

Существует старая китайская поговорка, приписываемая Конфуцию: «Те, кто не испытывает стыда – уже не люди». Чувство стыда – это переживание внутренней самооценки исходя из нарушенных интроецированных социальных норм. Если угодно, это родовое определение человека «от противного». Животные не обладают самооценкой, чувством «Я».

«Я», самосознание – выражение осознанной самотождественности индивида. Становление Я в онтогенетическом плане понимается как социализация, а в филогенетическом – совпадает с антропосоциогенезом. Для архаических культур характерна неразвитость Я, а в зрелых подчеркнутость (в английском «I» пишется с большой буквы). Основной характеристикой «Я» является его самовыстраивание в контексте противостояния с не-Я: объектом или природой (субъект-объектные отношения), объективированным социумом (объект-объектные отношения), другим Я (субъект-субъектные отношения).

Читать дальше