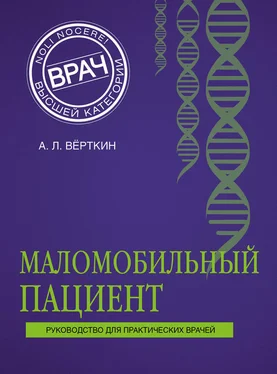

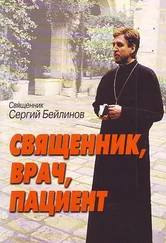

Как видно из рис. 14, две трети пациентов имели АГ, однако лечение получали лишь 70 % из них, в том числе треть – только в виде монотерапии.

Рис. 14. Лечение ДИП в поликлинике (п=147)

Надо отметить, что в подавляющем большинстве у ДИП была изолированная систолическая гипертония, что характерно для старческого возраста, когда в генезе повышения АД на первый план выходит избыточная жесткость артерий.

При тяжелом течении гипертонической болезни ускоряется темп нарастания психоневрологических расстройств, происходит более раннее проявление церебральных нарушений и возникает высокий риск развития лакунарного инсульта.

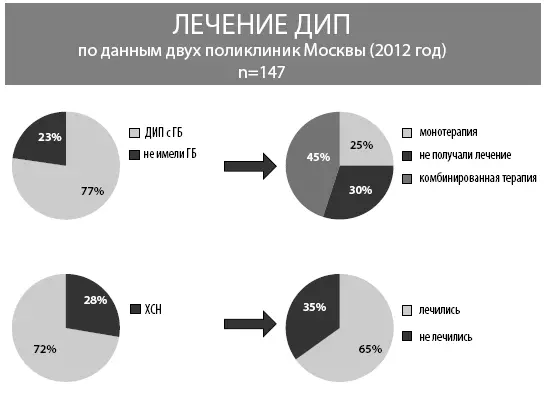

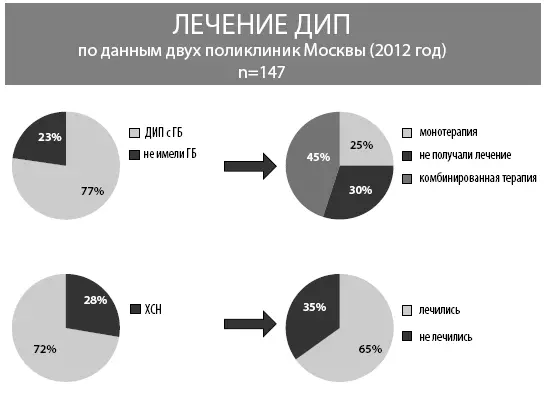

Как правило, наши пациенты получали монотерапию эналаприлом, треть – диуретики, 22 % больных – бета-адреноблокаторы, 33 % – БКК, в 14 % амбулаторных карт встречались записи о назначении клофелина и магния сульфата для купирования гипертонических кризов. Примерно в 30 % у ДИП были проявления ХСН, но только 65 % из них лечились. Примерная ситуация была и у пациентов с ФП: у трети она была диагностирована, а в 20 % лечение назначено не было. Подобные соотношения были и в случаях анемии (рис. 15).

Что касается конкретных препаратов, то следует отметить, что 40 % ДИП получали нитраты, обоснованием служили диагнозы врачей – стенокардия напряжения (?!). И это у больных, у которых нагрузки вообще не могло быть по определению.

Таким образом, все пациенты имели высокий сердечно-сосудистый риск. Однако отсутствовали сартаны в комбинации с БКК, ни в одной карте не было указаний на назначение гиполипидемических препаратов. Хотя хорошо известно, что нарушение липидного обмена является одним из факторов риска инсульта и прогрессирования хронической ишемии мозга.

Рис. 15. Лечение ДИП в поликлинике (п=147)

Не получали пациенты и препараты АСК или другие антиагреганты. Хотя хорошо известно, что одним из самых эффективных подходов к профилактике ССЗ является применение АСК, что было многократно подтверждено, в том числе в мета-анализе, объединившем 287 рандомизированных клинических исследований с участием 135 тысяч пациентов .

В другом мета-анализе, включавшем 18 778 больных, перенесших инфаркт миокарда, 27-месячный прием АСК уменьшил на четверть вероятность сердечно-сосудистых осложнений и нефатального инсульта, на половину – нефатального ИМ и общую сердечно-сосудистую смертность. АСК неселективно инактивирует ЦОГ, приводя к торможению агрегации тромбоцитов, обладает противовоспалительными эффектами, оказывая влияние не только на медиаторы воспаления – цитокины, но и на оксид азота (NO).

С другой стороны, АСК приводит к ингибированию простагланидина Е, обеспечивающего основной резерв защиты слизистой ЖКТ, и может вызывать апоптоз эпителиальных клеток, что является причиной развития осложнений со стороны ЖКТ. Поэтому для решения вопроса о приеме АСК следует учитывать как общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, так и вероятность ЖКК.

Сегодня существует несколько вариантов АСК: обычные таблетки, кишечнорастворимые (аспирин кардио) и комбинированные с антацидами (так называемая буферная форма).

Мета-анализ сравнения безопасности препаратов АСК показал, что наименьшую частоту развития осложнений со стороны органов ЖКТ имеет аспирин кардио.

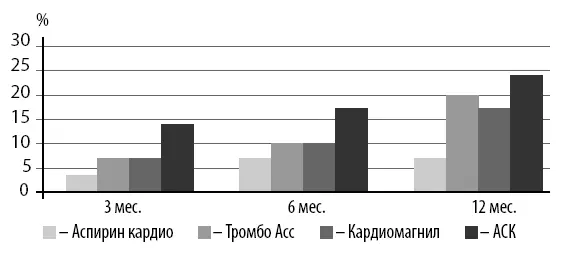

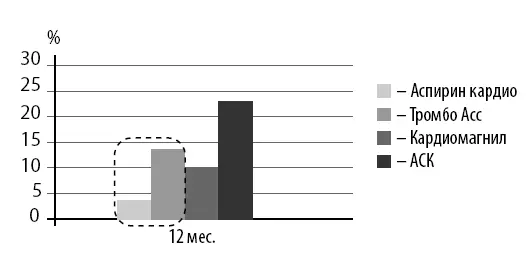

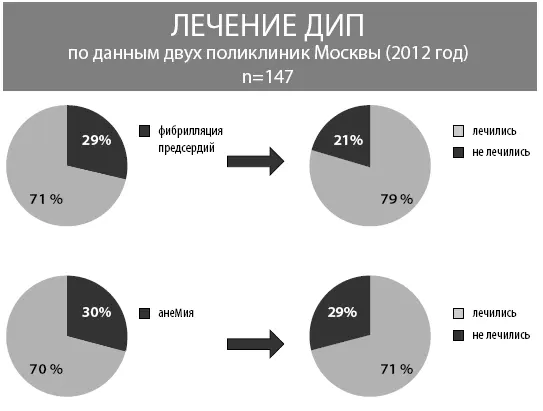

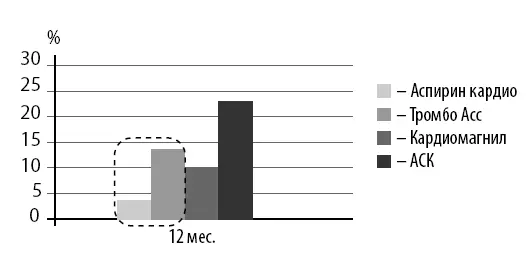

Иллюстрацией этому служат наблюдения Е.Ю. Булаховой с соавторами, согласно которым через год аспирин кардио вызывал наименьшую частоту развития диспепсии по сравнению с другими формами АСК (рис. 16).

Рис. 16. Частота развития диспепсии на фоне применения различных препаратов, содержащих АСК

Более того, аспирин кардио продемонстрировал и достоверно меньшую частоту развития эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ (рис. 17).

Приведенные данные – это еще одно доказательство необходимости обращать особое внимание на безопасность терапии препаратами АСК. А при выборе предпочтение отдавать оригинальному препарату – аспирину кардио, подтвердившему высокую гастропротекцию.

Рис. 17. Частота развития эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ на фоне применения препаратов, содержащих АСК

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу