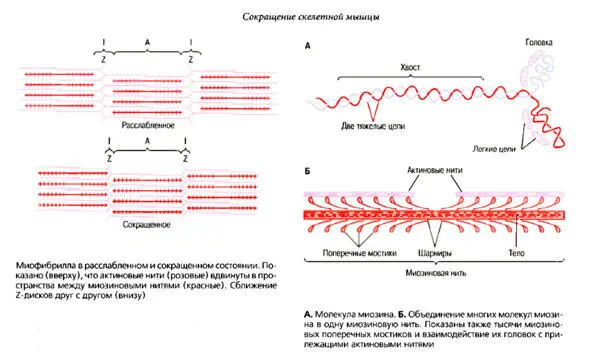

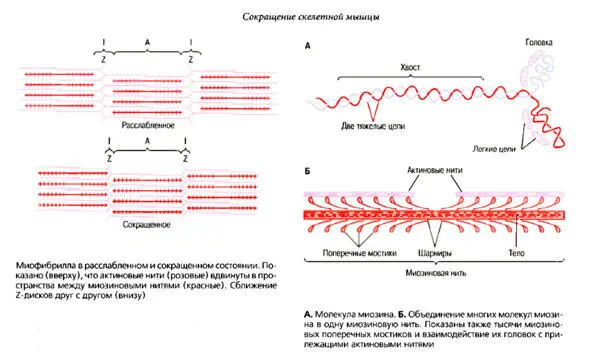

Часть мышечного волокна, расположенную между двумя соседними Z-дисками, называют саркомером. Его длина во время сокращения составляет примерно 2 мкм, при этом актиновые нити полностью перекрывают миозиновые, а кончики актиновых нитей частично наезжают друг на друга.

Актиновые и миозиновые нити в нужном положении удерживает каркас, состоящий из гигантских и очень упругих молекул тайтина. Пространство между миофибриллами заполнено саркоплазмой – внутриклеточной жидкостью, содержащей множество ферментов, а также калий, магний, фосфаты. Для обеспечения мышечного сокращения энергией в каждом мышечном волокне между миофибриллами имеется большое количество митохондрий, вырабатывающих аденозинтрифосфат (АТФ).

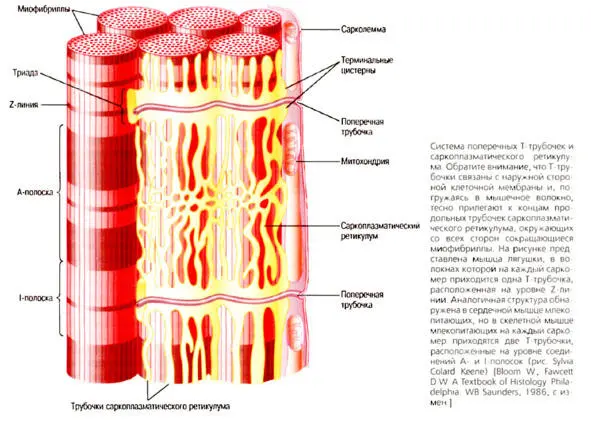

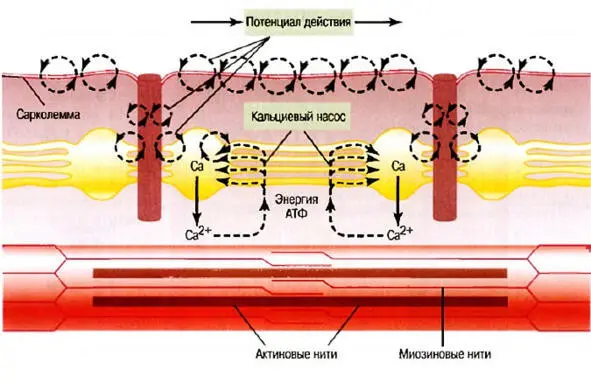

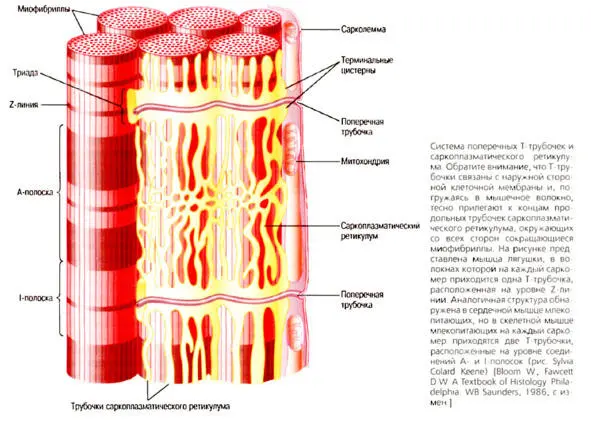

Каждая миофибрилла окружена системой маленьких Т-трубочек, проходящих через всё мышечное волокно поперёк него. Т-трубочки представляют собой выросты клеточной мембраны, соединяющие саркоплазму с внеклеточной жидкостью. Именно по Т-трубочкам потенциал действия распространяется вглубь мышечного волокна.

В саркоплазме, окружающей миофибриллы, есть так называемый саркоплазматический ретикулум, состоящий из больших камер, это терминальные цистерны (прилежащие к Т-трубочкам), а также из длинных трубочек, окружающих миофибриллы.

По Гайтону А. К., 2008

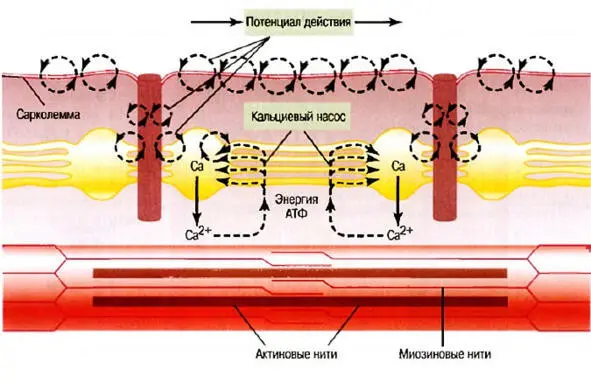

Потенциал действия, распространяющийся по Т-трубочкам, попадает внутрь терминальных цистерн. Это приводит к быстрому открытию кальциевых каналов в мембранах цистерн и прикреплённых к ним продольных трубочек. В результате из терминальных цистерн в саркоплазму выходят ионы кальция, запускающие сокращение мышцы.

По Гайтону А. К., 2008

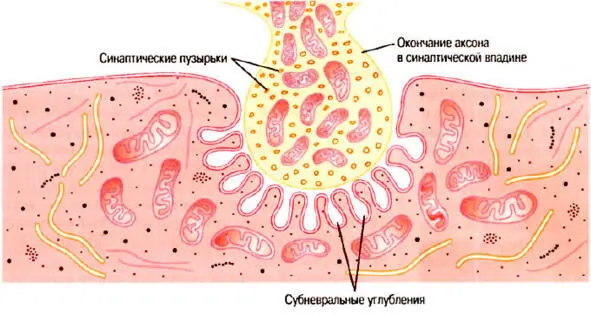

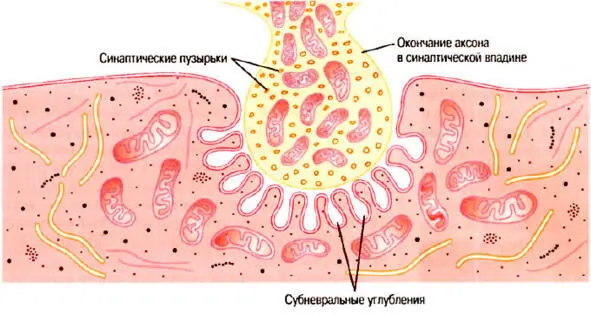

Так выглядит нервно-мышечное соединение, или двигательная концевая пластинка. Шванновские клетки, отделяя её от окружающей жидкости, выступают в роли изоляторов. Нервное волокно двигательного нерва, подходя к мышце, разветвляется и образует нервные окончания, которые немного заглублены в синаптическую впадину мышечного волокна, не контактируя напрямую с сарколеммой. Ширина синаптической щели между мышцей и нервом составляет 20—30 нм. Каждый нервный импульс, приходящий в нервно-мышечное соединение даёт выброс из окончания аксона в синаптическое пространство 125 везикул, содержащих ацетилхолин, что вызывает сокращение мышцы. Синаптическая щель богата ацетилхолинэстеразой, которая через несколько миллисекунд после выброса пузырьков, расщепляет весь ацетилхолин, давая возможность напряжённому мышечному волокну расслабиться и восстановиться.

По Гайтону А. К., 2008

2. Сокращение мышцы

Давайте бегло вспомним физиологию мышечного сокращения. Всё начинается с того, что по двигательному нерву к синапсу приходит потенциал действия, вызывающий секрецию ацетилхолина. Воздействуя на плазматическую мембрану, ацетилхолин открывает встроенные в сарколемму каналы, по которым ионы натрия проникают внутрь мышечного волокна. Это создаёт на мембране потенциал действия, который распространяется по мышечному волокну, что приводит к выделению ионов кальция из саркоплазматического ретикулума. Кальций запускает процесс сцепления актиновых и миозиновых нитей и их скольжение относительно друг друга. Мышца сократилась. Последующее за этим почти мгновенное включение кальциевого насоса для обратной закачки ионов кальция в саркоплазматический ретикулум останавливает мышечное сокращение и создаёт условия для нового сокращения, если оно понадобится.

По Гайтону А. К., 2008

3. Триггерная болезнь мышц

Триггерная болезнь мышц (ТБМ) – это заболевание поперечнополосатой мускулатуры. Оно возникает при статической или динамической перегрузке мышцы, вследствие чего в ней в строго определённых местах образуются специфические зоны патологического укорочения и утолщения некоторой части мышечных волокон в виде узлов. Локальный комплекс таких сокращённых микроузлов в мышце называется триггерная точка (ТТ), или триггер. Триггерная точка на ощупь воспринимается как резко болезненное плотное образование в середине натянутого в виде струны мышечного пучка. Как уже было сказано выше, это состояние мышцы нельзя расценивать как спазм. Оно является самоподдерживающимся и довольно энергозатратным процессом, но при этом не требующим для сохранения статус кво дополнительных нервных импульсов. По сути это локальная мышечная контрактура.

Читать дальше

![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)