Древнерусский рукописный лечебник по списку XVII в.

Врач не анатом не только бесполезен, но и вреден.

Е. О. Мухин (1815)

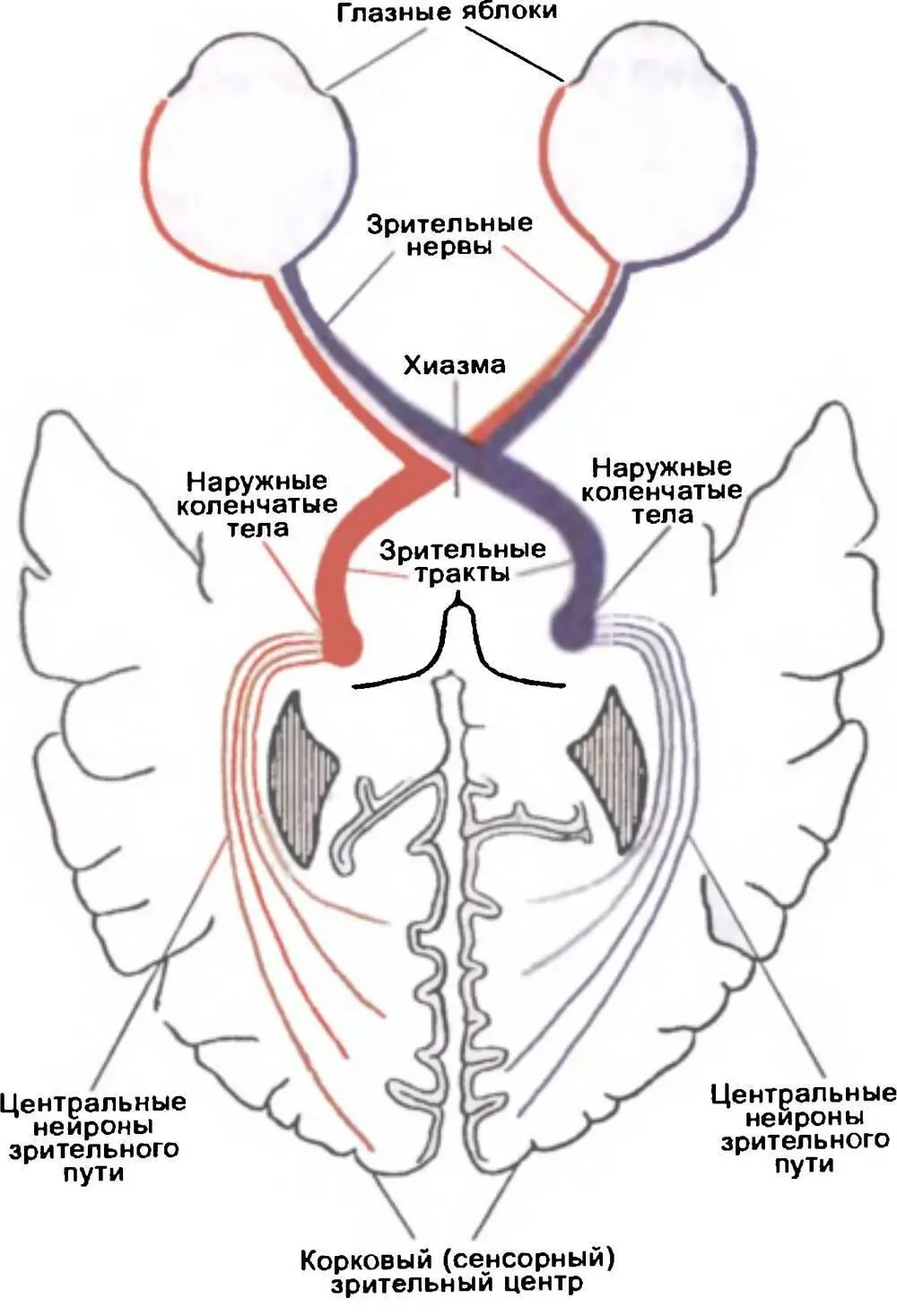

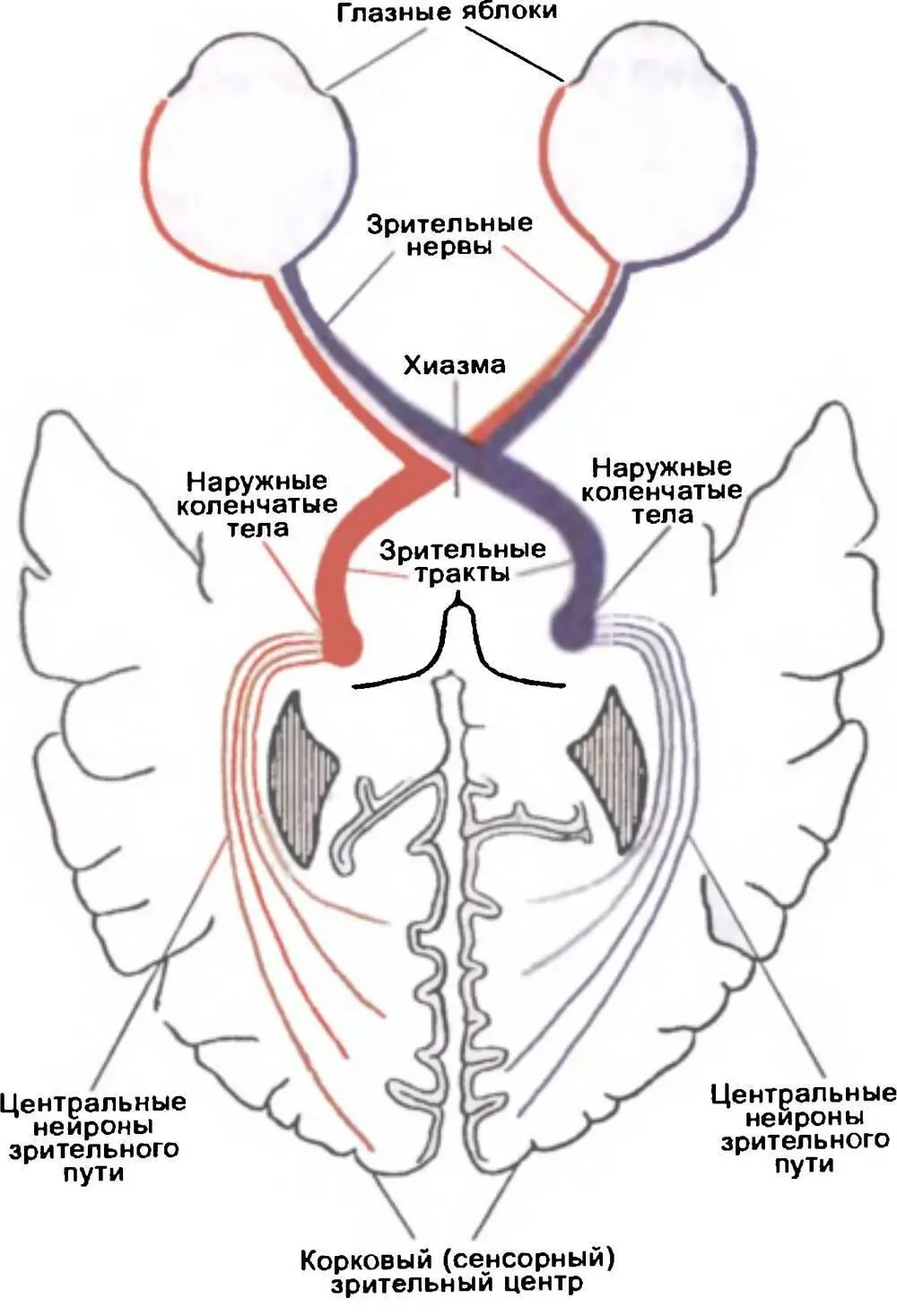

Зрительный анализатор человека относится к сенсорным системам организма и в анатомо–функциональном отношении состоит из нескольких взаимосвязанных, но различных по целевому назначению структурных единиц (рис. 3.1):

■ двух глазных яблок, расположенных во фронтальной плоскости в правой и левой глазницах, с их оптической системой, позволяющей фокусировать на сетчатке (собственно рецепторная часть анализатора) изображения всех объектов внешней среды, находящихся в пределах области ясного видения каждого из них; системы "переработки”, кодирования и передачи воспринятых изображений по каналам нейронной связи в корковый отдел анализатора; вспомогательных органов, аналогичных для обоих глазных яблок (веки, конъюнктива, слезный аппарат, глазодвигательные мышцы, фасции глазницы)

■ системы жизнеобеспечения структур анализатора (кровоснабжение, иннервация, выработка внутриглазной жидкости, регуляция гидокторо– и гемодинамики).

Глазное яблоко (bulbus oculi)

Глаз человека, приблизительно на ⅔ расположенный в полости глазницы, имеет не совсем правильную шаровидную форму. У здоровых новорожденных его размеры, определенные путем расчетов, равны (в среднем) по сагиттальной оси 17 мм, поперечной 17 мм и вертикальной 16.5 мм. У взрослых людей с соразмерной рефракцией глаза эти показатели составляют 24,4; 23,8 и 23.5 мм соответственно. Масса глазного яблока новорожденного находится в пределах до 3 г, взрослого человека – до 7–8 г.

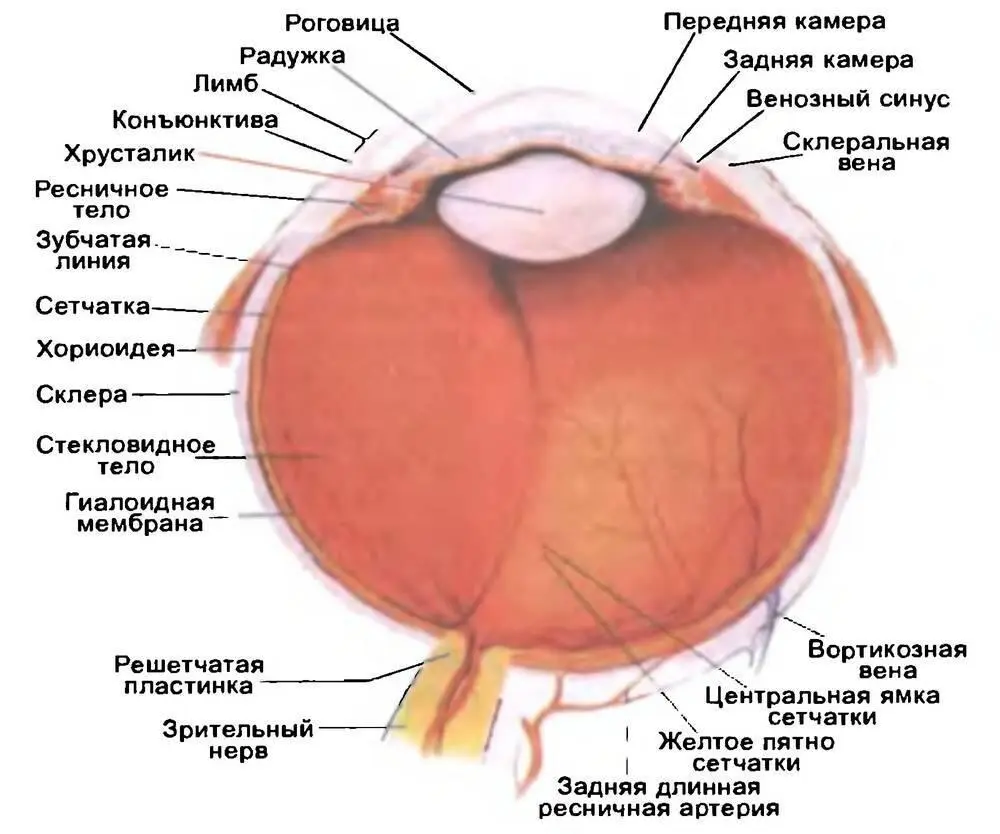

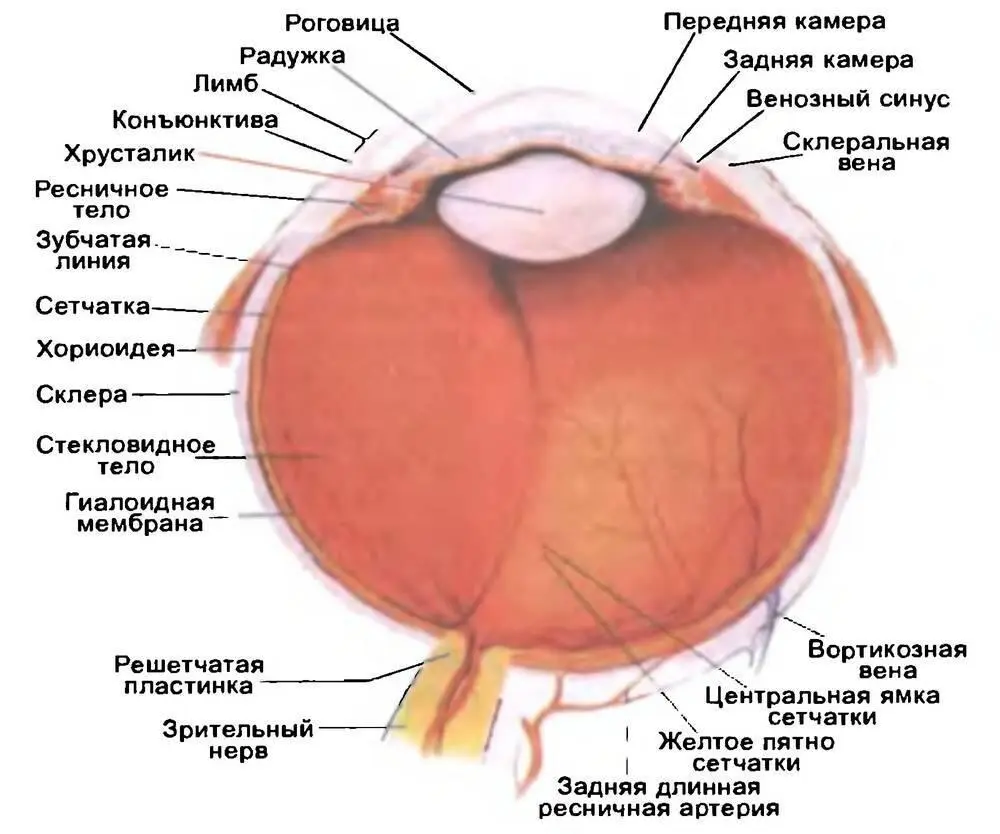

Анатомические ориентиры глаза: передний полюс – соответствует вершине роговицы, задний полюс – его противоположной точке на склере. Линия, соединяющая эти полюса, называется наружной осью глазного яблока. Прямая, мысленно проведенная для соединения задней поверхности роговицы с сетчаткой в проекции указанных полюсов, именуется его внутренней (сагиттальной) осью. Лимб – место перехода роговицы в склеру – используют в качестве ориентира для точной локализационной характеристики обнаруженного патологического фокуса в часовом отображении (меридианальный показатель) и в линейных величинах, являющихся показателем удаленности от точки пересечения меридиана с лимбом (рис. 3.2).

В целом макроскопическое строение глаза представляется, на первый взгляд, обманчиво простым: две покровные (конъюнктива и влагалище глазного яблока) и три основные оболочки (фиброзная, сосудистая, сетчатая), а также содержимое его полости в виде передней и задней камер (заполнены водянистой влагой), хрусталика и стекловидного тела. Однако гистологическая структура большинства тканей достаточно сложна.

Рис. 3.1. Строение зрительного анализатора человека (схема).

Тонкое строение оболочек и оптических сред глаза представлено в соответствующих разделах учебника Данная глава дает возможность увидеть строение глаза в целом, понять функциональное взаимодействие отдельных частей глаза и его придатков, особенности кровоснабжения и иннервации, объясняющие возникновение и течение различных видов патологии.

Фиброзная оболочка глаза (tunica fibrosa bulbi)

Фиброзная оболочка глаза состоит из роговицы и склеры, которые по анатомической структуре и функциональным свойствам резко отличаются друг от друга.

Рис. 3.2. Строение глазного яблока человека.

Роговица (cornea) – передняя прозрачная часть (~1/6) фиброзной оболочки. Место перехода ее в склеру (лимб) имеет вид полупрозрачного кольца шириной до 1 мм. Наличие его объясняется тем, что глубокие слои роговицы распространяются кзади несколько дальше, чем передние. Отличительные качества роговицы: сферична (радиус кривизны передней поверхности –7,7 мм, задней 6,8 мм), зеркально блестящая, лишена кровеносных сосудов, обладает высокой тактильной и болевой, но низкой температурной чувствительностью, преломляет световые лучи с силой 40–43 дптр.

Горизонтальный диаметр роговицы у здоровых новорожденных равен 9,62 ± 0,1 мм, у взрослых достигает 11 мм (вертикальный диаметр обычно меньше на ~1 мм). В центре она всегда тоньше, чем на периферии. Этот показатель также коррелирует с возрастом: например, в 20–30 лет толщина роговицы соответственно равна 0,534 и 0,707 мм, а в 71–80 лет – 0,518 и 0,618 мм.

Читать дальше