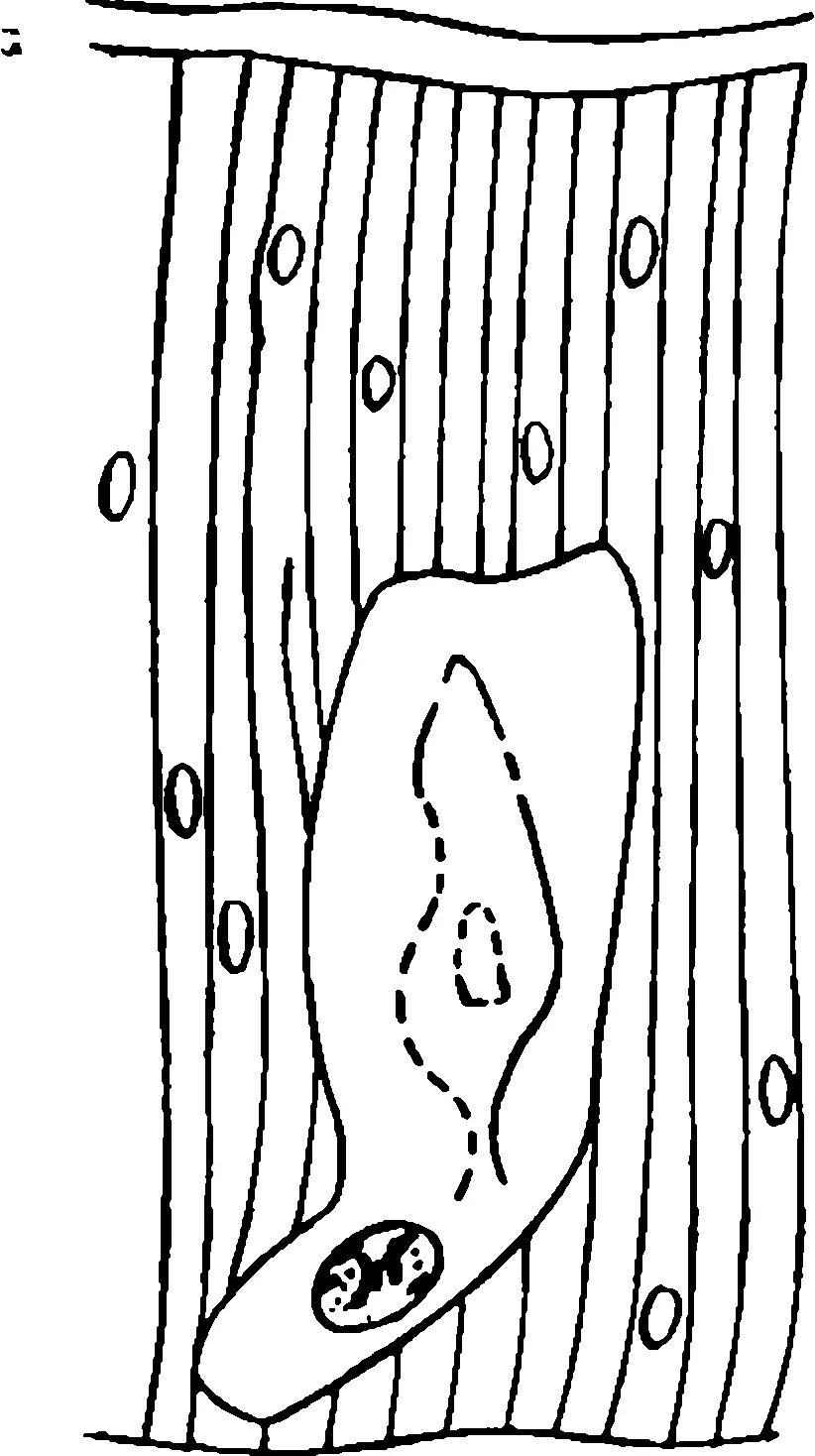

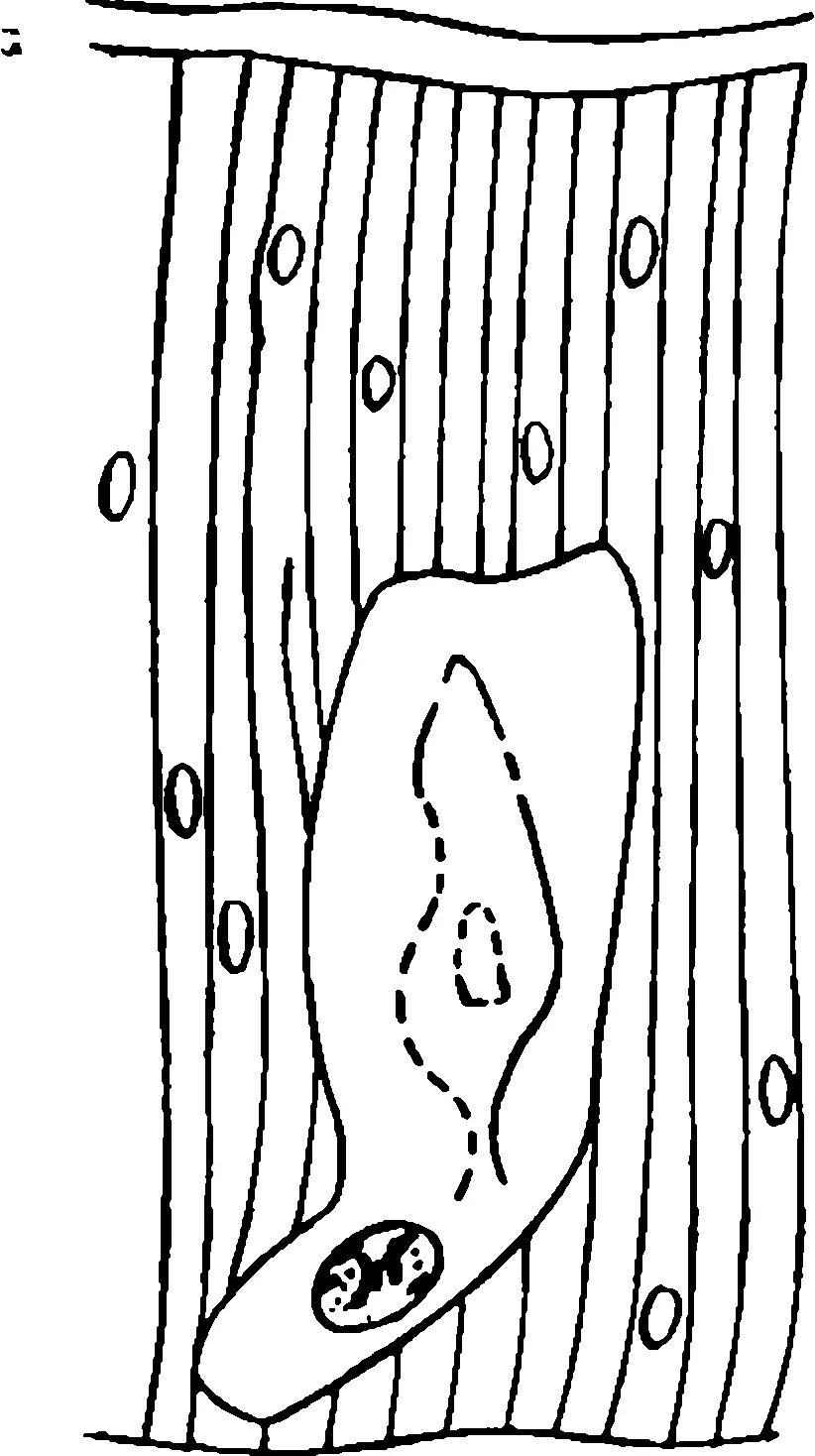

светочувствительная клетка в покровном эпителии дождевого червя

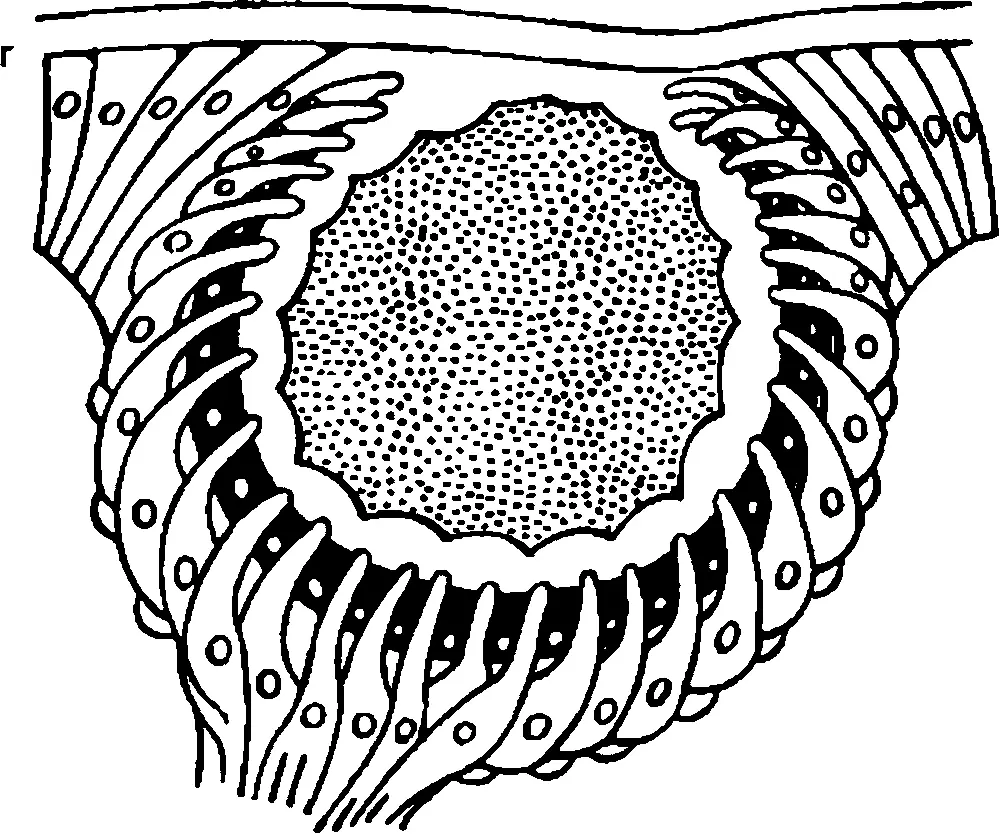

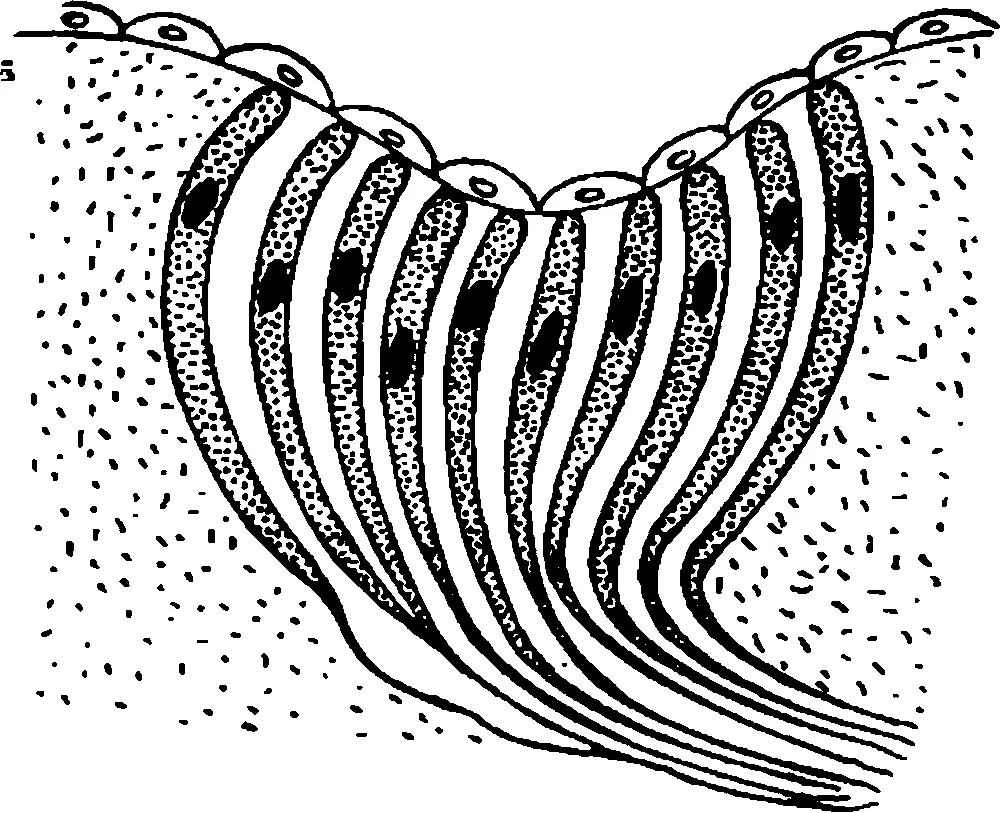

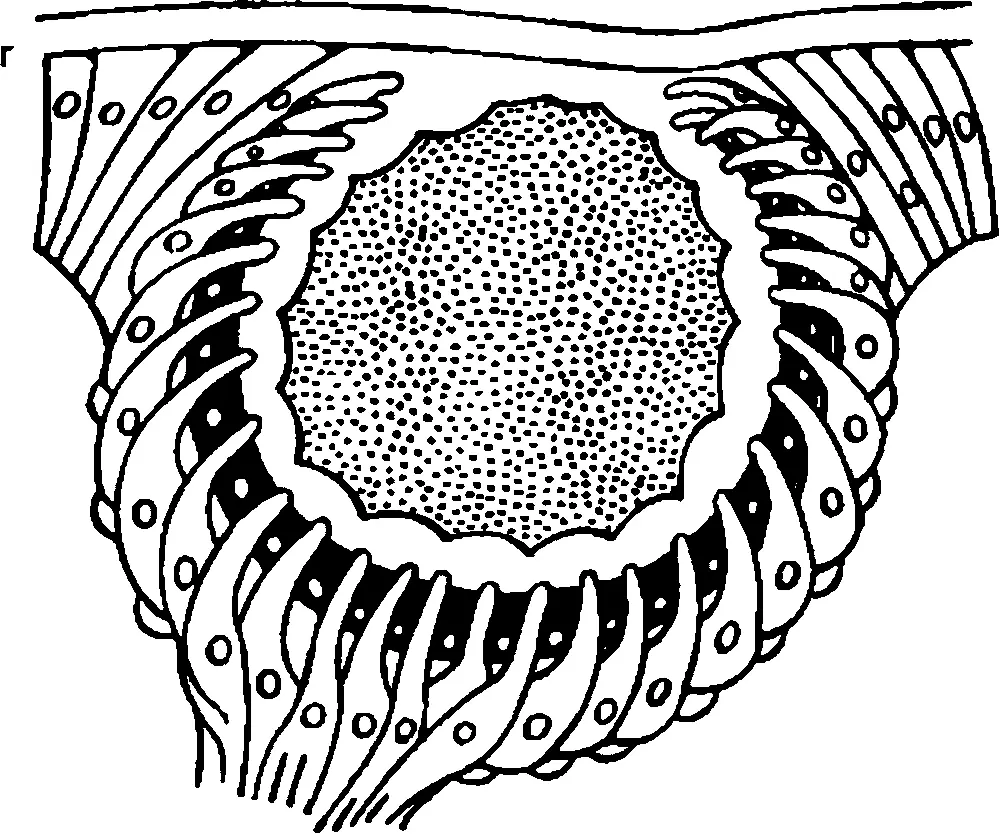

В глазу морской звезды зрительные клетки обращены к свету, имеют нервные волокна

В глазу улитки светочувствительные клетки обращены к пигментному эпителию

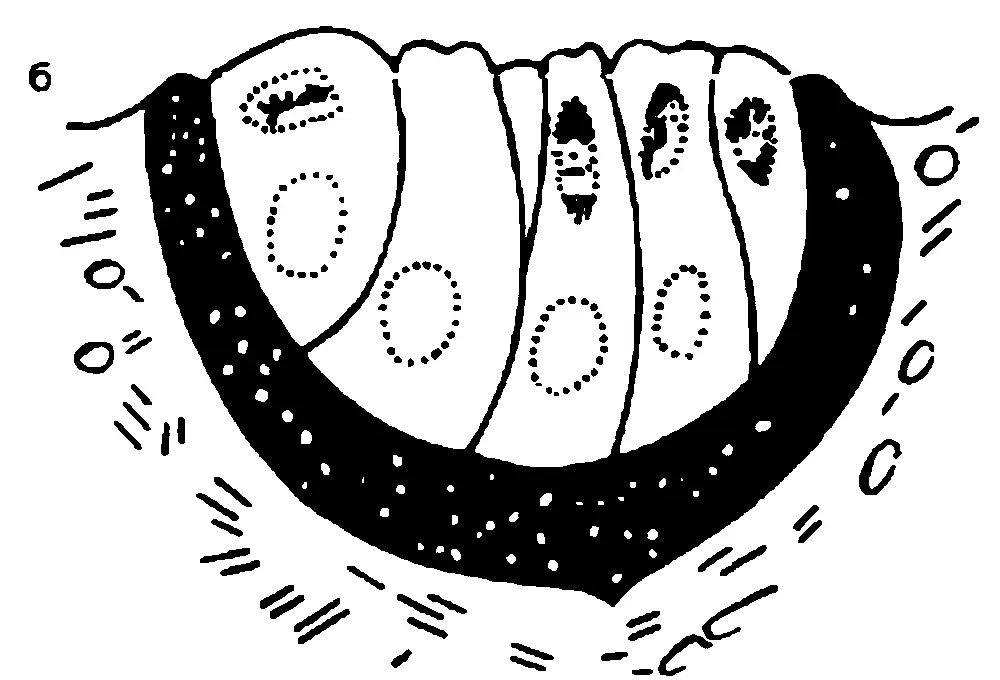

Группы зрительных клеток в покровном эпителии пиявки

Полость глаза кольчатого червя заполнена стекловидным телом

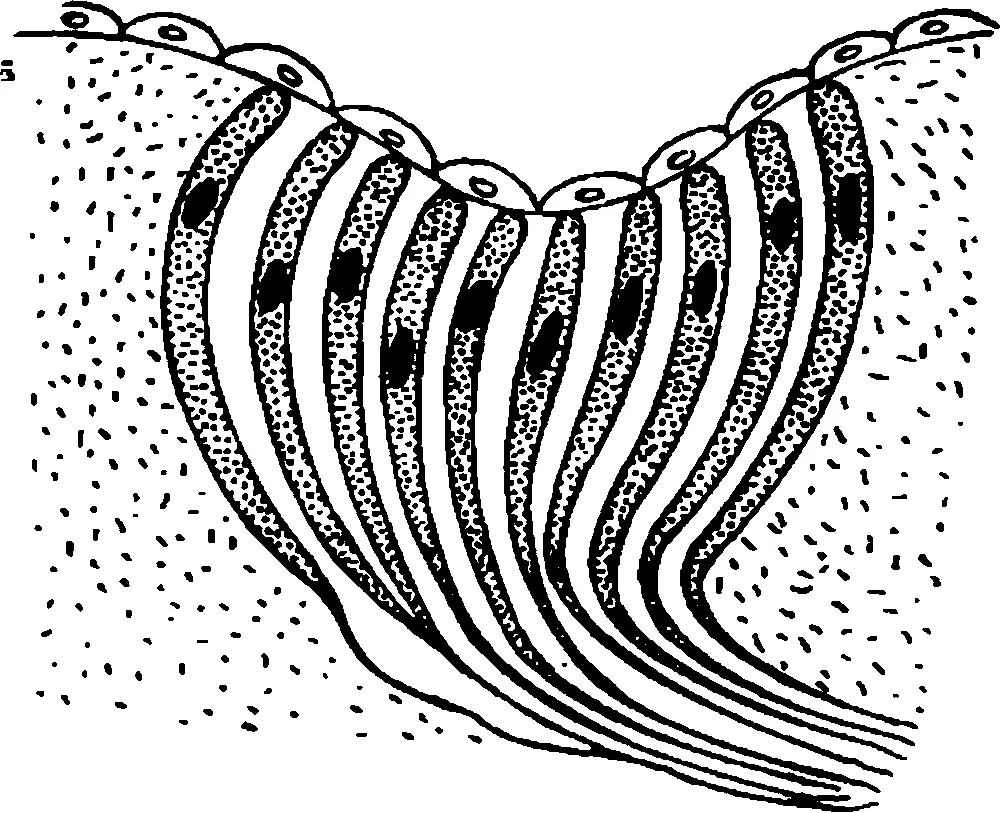

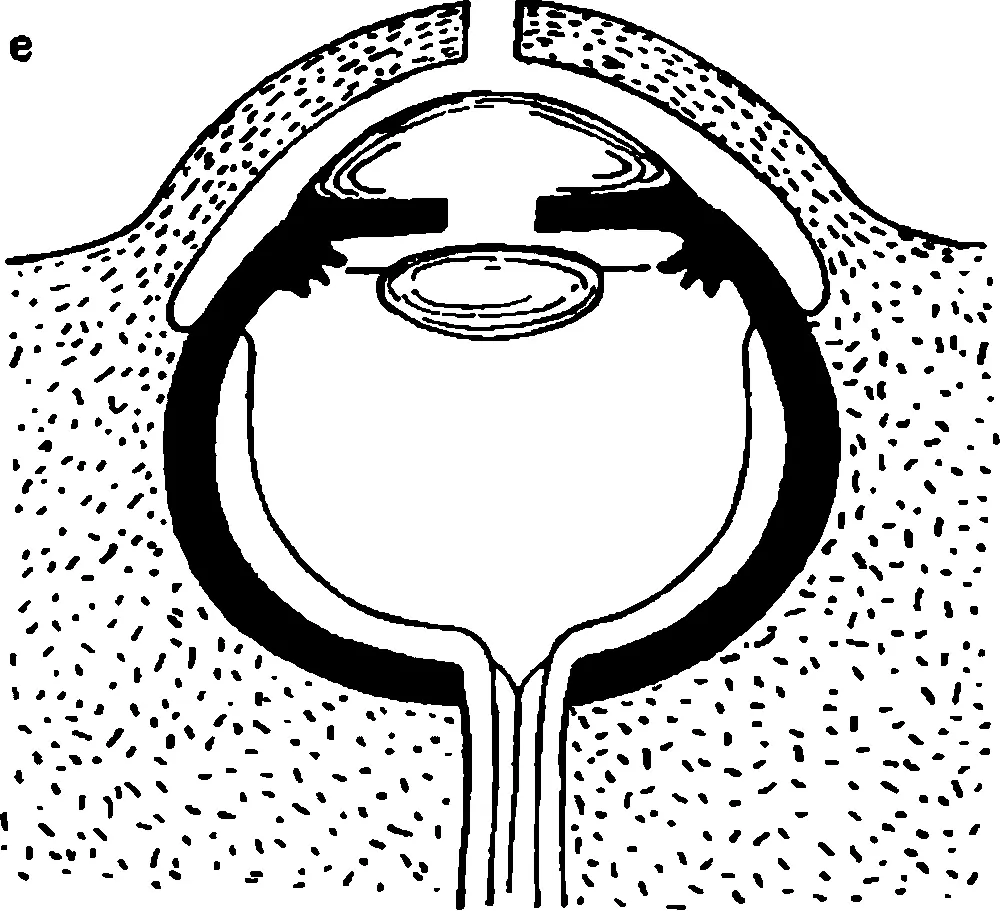

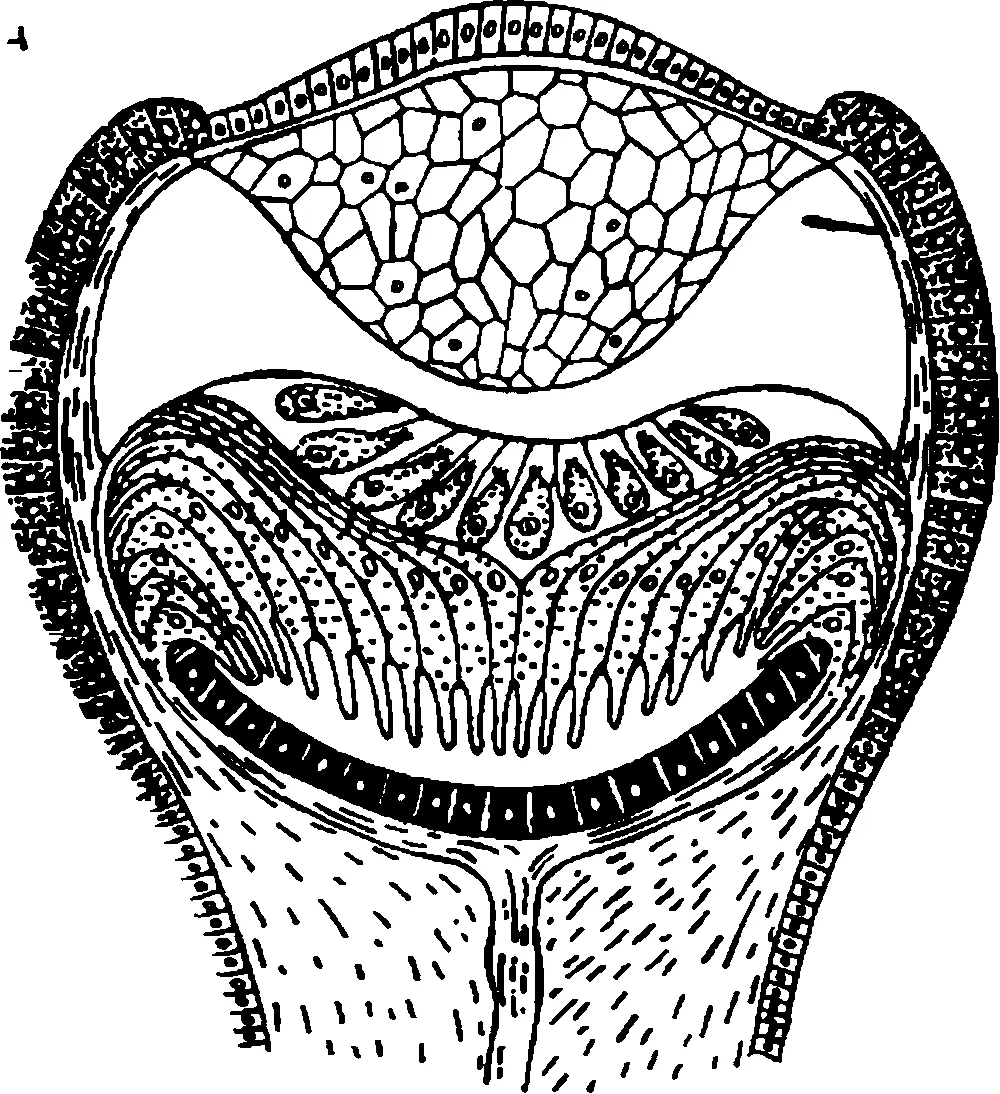

Рис. 2.1. Развитие глаза в филогенезе. Объяснение в тексте.

Глаз позвоночных имеет сложную оптическую систему, инвертированный тип сетчатки, защитный аппарат (веки и слезные органы)

Глаз человека как парный орган сформировался в процессе эволюции и является периферической частью зрительного анализатора. Отдельно сформировались проводящие пути, включающие зрительные нервы, хиазму и два зрительных тракта. Третья важнейшая часть зрительного анализатора человека возникла в виде подкорковых центров и корковых образований в затылочной доле большого мозга, в области ее шпорной борозды. Зрительный анализатор человека воспринимает световую энергию в диапазоне от 380 до 800 нм, определяет направление света, его энергию, спектральный состав и поляризацию световых волн в указанном диапазоне.

В филогенетическом аспекте самой первой, наиболее древней функцией органа зрения является светоощушение, наиболее сложной – психофизиологическая функция бинокулярного зрения. В процессе эволюции она появилась позднее других зрительных функций и отмечается только у приматов. Этому способствовала анатомическая особенность строения черепа – два глаза расположены в одной фронтальной и одной горизонтальной плоскостях, Поля зрения правого и левого глаза стали совмещаться.

Развитие и совершенствование зрительного анализатора человека происходили в процессе эволюции па протяжении тысячелетий (филогенетическое развитие) и осуществляются в индивидуальном эмбриогенезе на основе общего биогенетического закона (онтогенетическое развитие). В 1866 г. немецкий зоолог Геккель сформулировал общебиологический закон: онтогенез есть быстрое и краткое повторение филогенеза.

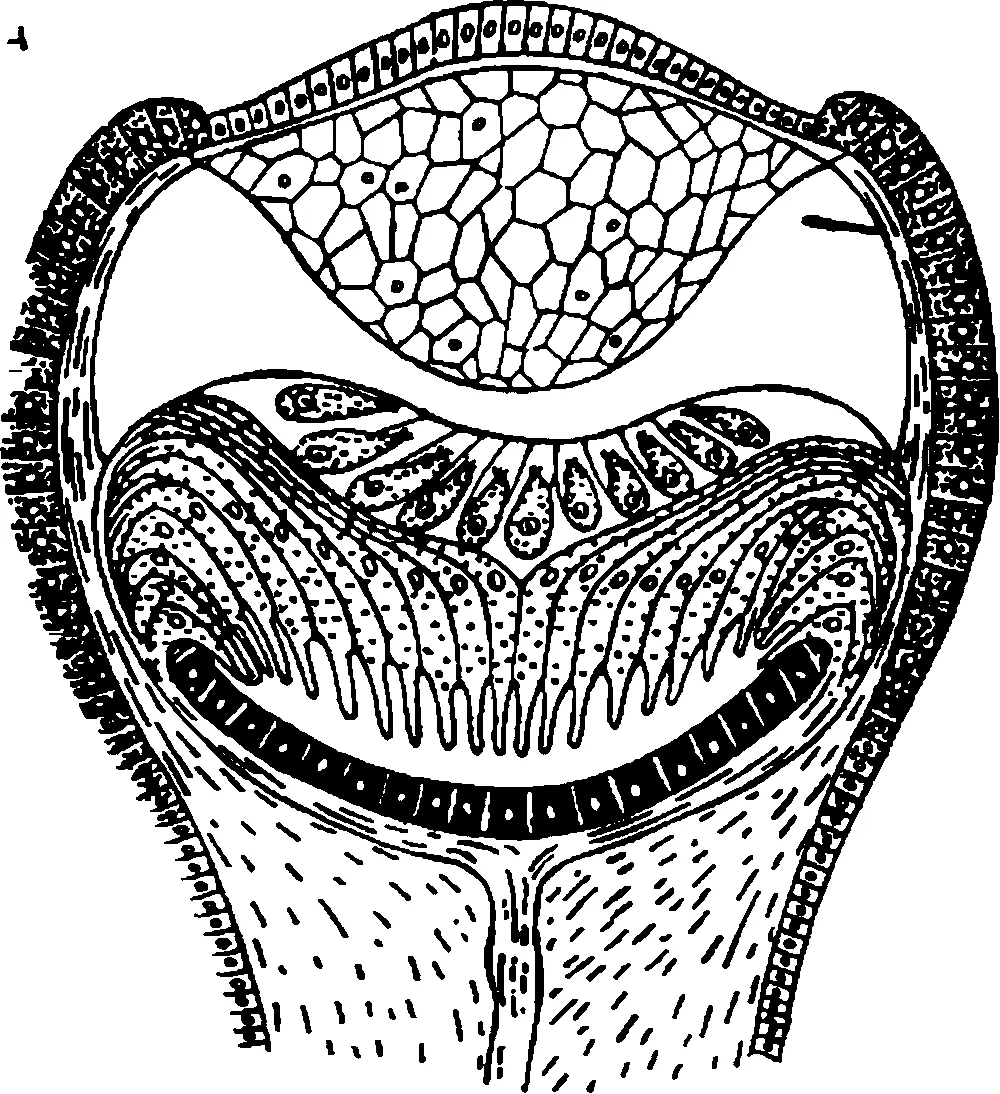

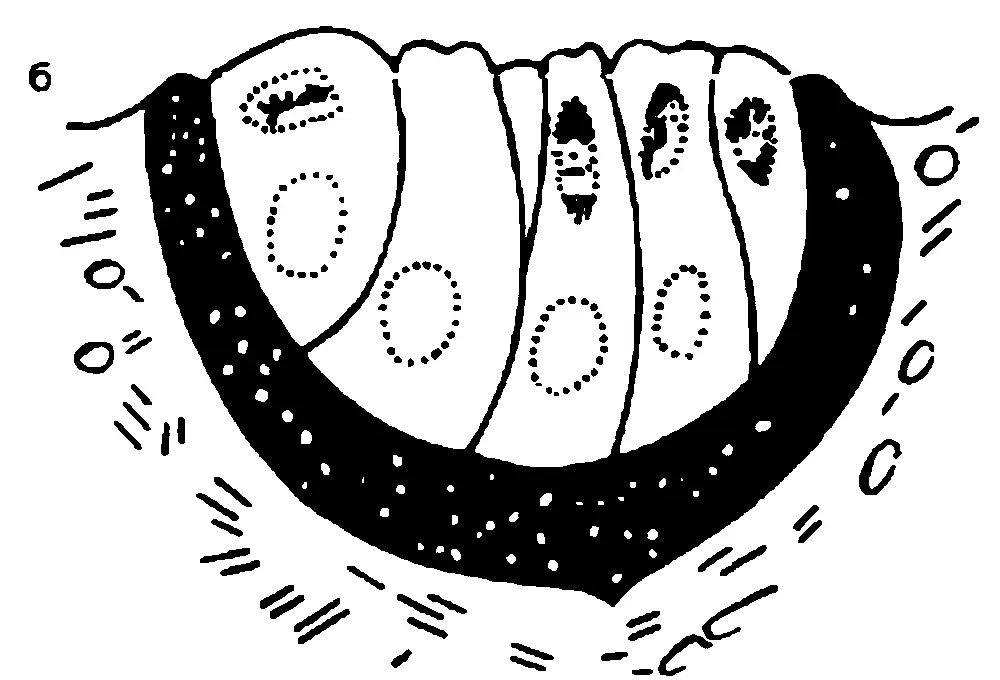

Развитие глаза человека в онтогенезе.

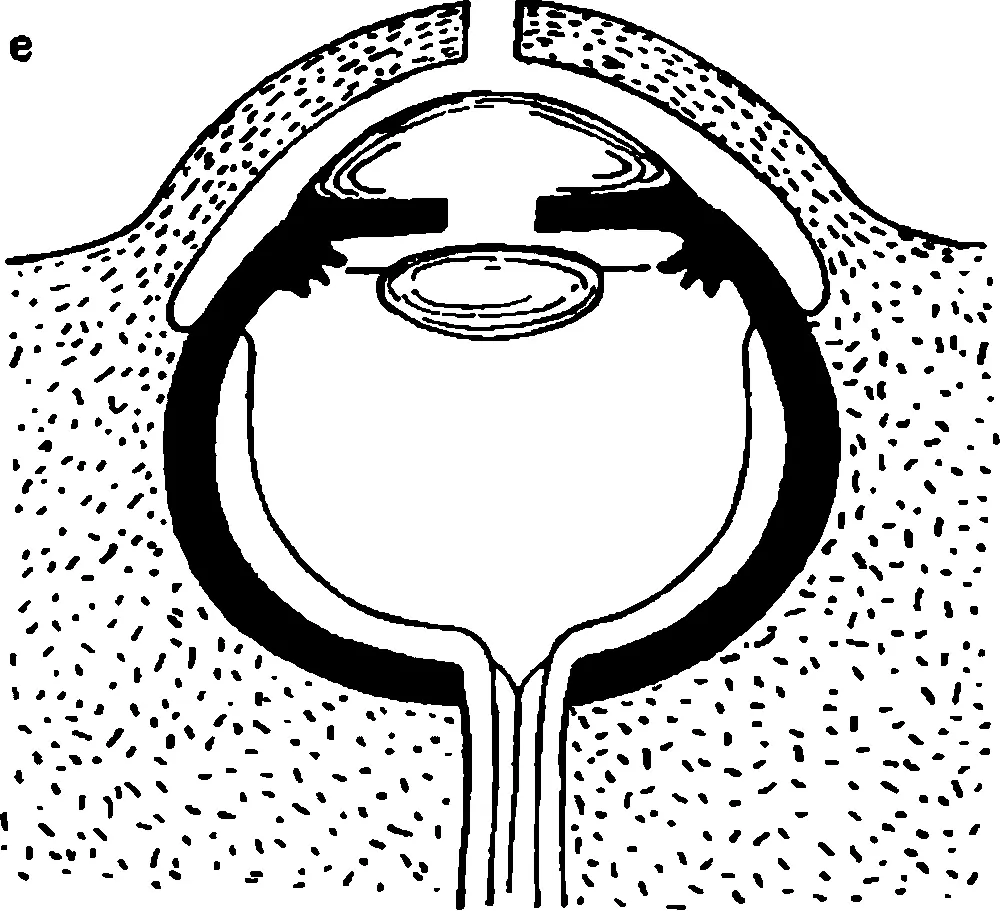

Зачатки глаза у зародыша человека появляются очень рано. Они возникают из той же части эктодермальной бороздки, из которой затем развиваются мозговые пузыри и формируется головной мозг. Эти зачатки получили название "глазные ямки" (рис. 2.2, а). Из них образуются первичные глазные пузыри, которые растут, перемещаются и принимают боковое положение на стенке эктодермальной мозговой трубки (рис. 2.2, б). Эта стадия определяется в конце 3–й педели развития зародыша при его длине всего в 3 мм. В конце 4–й недели развития эмбриона первичные глазные пузыри превращаются во вторичные (рис. 2.2, в), состоящие из двух слоев (рис. 2.2, г). Второй слой (внутренний) образуется в результате погружения части наружной стенки внутрь глазного пузыря. Глазной бокал формируется благодаря быстрому росту задних и боковых частей первичного глазного пузыря. Быстро растущие клетки накрывают переднюю и нижнюю части глазного бокала, в результате чего образуется зародышевая щель глаза. В эту щель входит мезодерма, из которой формируются первичное мезодермальное стекловидное тело и сосудистая сеть хориоидеи (рис. 2.2, д). Из эктодермы, втягивающейся в полость глазного бокала, образуется зачаток хрусталика. На 5–6–й неделе развития происходит закрытие зародышевой глазной щели. Вокруг хрусталикового пузырька формируется сосудистая сумка, обеспечивающая рост волокон внутри хрусталика из удлиняющихся эпителиальных клеток. Первичное мезодермальное стекловидное тело также пронизывается сосудами. Возникает закладка роговицы и первичного нейроэпителия.

Читать дальше