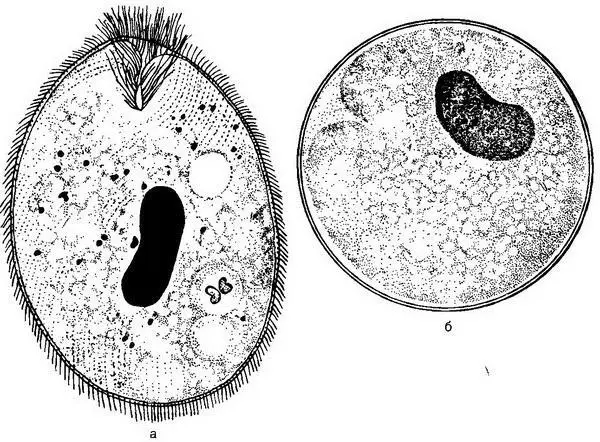

Строение.

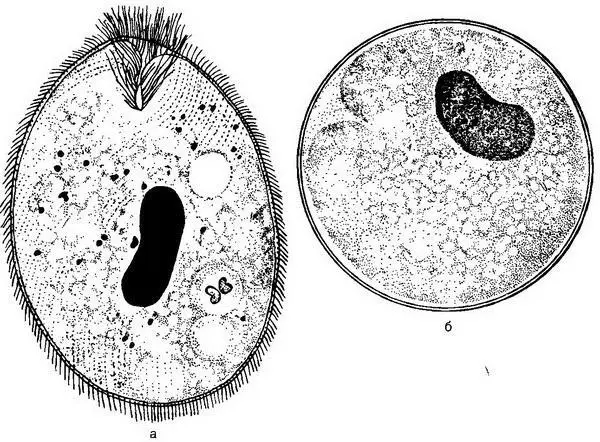

Балантидий (Balantidium coli) (от греч. balantidium - мешок) – самый крупный представитель паразитических простейших человека. Вегетативная форма вытянутая, чаще яйцеобразная. Длина 30-150 мкм, ширина 30-100 мкм (рис. 1.6).

С помощью многочисленных ресничек балантидии активно двигаются, нередко вращаясь при этом вокруг своей оси. Питаются различными пищевыми частицами, включая бактерии, грибы, форменные элементы крови, для заглатывания которых служит цитостом (клеточный рот). Цитоплазма содержит пищеварительные и две пульсирующие выделительные вакуоли. Ядро (макронуклеус, или большое ядро, так как имеется еще и ядрышко, или микронуклеус) у живых представителей иногда видно и без окраски в виде светового пузырька бобовидной формы. При окраске по Гейденгайну оно имеет черный цвет. В фекалиях сохраняются в течение 3 часов.

Цисты округлой формы с толстой оболочкой. Размер 50-60 мкм. В растворе Люголя окраска равномерная, коричнево-желтая. Цитоплазма цисты однородна.

Жизненный цикл.

Балантидии обитают в кишечнике свиней, для которых малопатогенны. С испражнениями свиней цисты паразита выделяются в окружающую среду, где могут сохраняться несколько недель. Попадая с загрязненной водой или пищей в рот цисты в толстом кишечнике человека дают начало вегетативной стадии с последующим их размножением. Человек, больной или носитель, только в редких случаях может быть источником распространения балантидиев, гак как у человека цисты образуются редко и в незначительном количестве, а вегетативными стадиями заразиться почти невозможно.

Рис. 1.6. Валантидий.

Клиническая картина.

Балантидии могут внедряться в слизистую оболочку толстого кишечника и вызывать воспалительно-язвенный процесс. В результате развивается балантидиаз. У больного наблюдаются понос, боли в животе, интоксикация, рвота, головные боли, в испражнениях – слизь, кровь. Болезнь может протекать в субклиничеекой, острой или хронической формах, в ряде случаев приводя к летальному исходу.

Диагноз.

Для обнаружения балантидиев каплю свежевыделенных испражнений помещают в изотонический раствор хлорида натрия на предметном стекле и исследуют под малым увеличением микроскопа (см. 9.4). Балантидии хорошо видны благодаря крупным размерам и активному движению. Выделяются они периодически, поэтому исследование при отрицательном результате необходимо повторять несколько раз. В некоторых случаях назначают солевое слабительное. У носителей обнаруживают только единичное цисты.

Профилактика.

Соблюдение правил личной гигиены, особенно при уходе за свиньями. Охрана от загрязнения воды и пиши. Балантидиаз чаще регистрируется в южных районах, хотя спорадически он выявляется повсеместно, особенно там, где развито свиноводство.

Глава 2. Класс жгутиковые (Flagellatа)

Характерным отличием жгутиковых является наличие одного или нескольких жгутиков. В теле жгутиковых у основания жгута имеется особый органоид – кинетопласт, функция которого связана с выработкой энергии для движения жгутика. У некоторых видов один из жгутиков проходит вдоль тела и соединяется с ним тонкой перепонкой, образуя волнообразную (ундулирующую) мембрану. Последняя обеспечивает поступательное движение простейшего.

Среди многочисленных видов данного класса для человека имеют наибольшее патогенное значение лейшмании и трипаносомы. Передаются они человеку через кровососущих переносчиков. Другие представители жгутиковых – лямблии – обитают в кишечнике, а различные виды трихомонад – в кишечнике, ротовой полости и мочеполовых путях. Распространены эти простейшие очень, широко.

Виды.

Для человека патогенны несколько видов лейшманий. Leishmania tropica (впервые обнаружены в 1897 г. русским врачом и ученым П. Ф. Боровским), вызывает антропонозный (городской) кожный лейшманиоз; Leishmania major – возбудитель зоонозного (пустынного) кожного лейшманиозa; Leishmania braziliensis – встречается в Южной Америке и вызывает кожно-слизистый (американский) лейшманиоз; Leishmania donovani – вызывает висцеральный, или внутренний, лейшманиоз (индийский калаазар), возбудителя этого вида впервые обнаружили в селезенке больных людей Лейшман и Донован (1900-1903), в честь которых он и получил название; Leishmania infantum – возбудитель висцерального (средиземноморского) лейшманиоз а, встречающегося также и в СССР.

Читать дальше