Причина неудач заключалась в том, что дефибриллятор использовался слишком поздно, когда уже ничего нельзя было сделать. В то время еще не существовало четких временных стандартов реанимации, а необходимость накладывания электродов прямо на сердце сильно затягивала время.

Первые десять лет (целых десять дет!) использования дефибриллятора были неудачными, и только в тысяча сорок седьмом году удача улыбнулась Беку. Впрочем, не «улыбнулась», потому что никакой удачи не было, была большая проблема, которая могла закончиться смертью четырнадцатилетнего подростка, лежавшего на операционном столе.

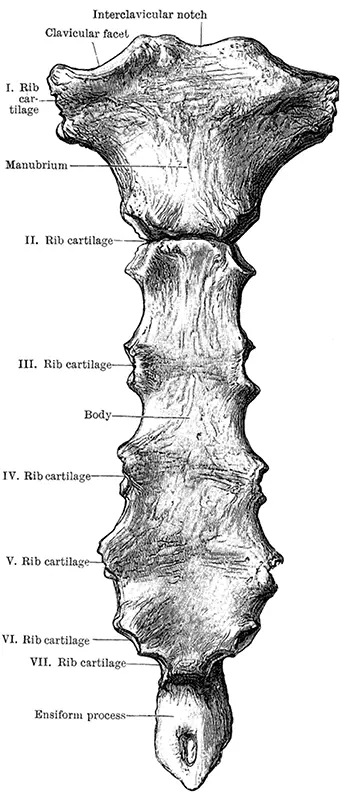

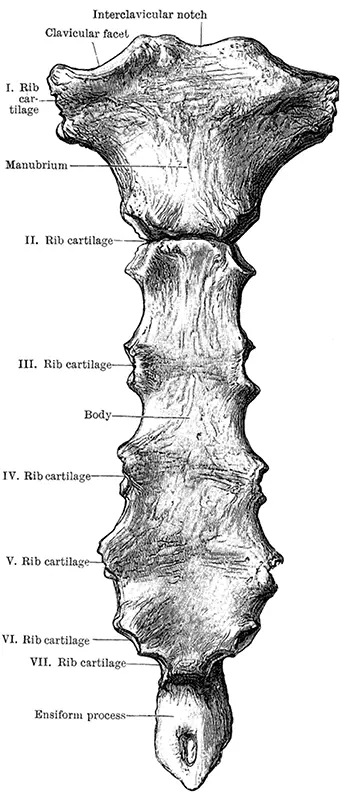

Операция по устранению деформации грудной клетки не относится к очень сложным хирургическим вмешательствам. Бек уже накладывал последние швы, когда сердце пациента вдруг остановилось. Вскрыв грудную клетку заново, Бек начал проводить прямой массаж сердца — сжимать сердце в кулаке. В течение 45 минут ничего не происходило. Бек уже собирался прекратить массаж, как вдруг сердце начало подергиваться. К счастью, дефибриллятор находился близко. Бек наложил электроды прямо на сердечную мышцу и дал разряд напряжением в сто десять вольт. Ничего не произошло. Тогда Бек дал второй разряд. Сердце на мгновение замерло, а затем стало сокращаться как обычно. Пациент выжил. Впоследствии Бек с иронией вспоминал о том, как написали об этом случае газеты. В их интерпретации все выглядело иначе. Пациент умер на операционном столе, хирурги объявили об этом матери, та начала просить Господа вернуть жизнь ее сыну, и спустя час мальчик вдруг ожил. Вроде бы все так и было, но не совсем так.

Успешная дефибрилляция, проведенная Беком, вызвала интерес у врачебного сообщества. Дефибрилляторы начали применяться в других клиниках, и за последующие пять лет было описано около сотни случаев их применения. Примерно в 45 % случаев дело заканчивалось успешной реанимацией. Это был хороший показатель, но распространение дефибрилляторов сдерживала необходимость их применения на открытом сердце. Врачи хотели иметь такой прибор, который мог бы эффективно действовать через грудную клетку.

В тысяча девятьсот пятьдесят первом году профессор Коувенховен получил грант на создание дефибриллятора наружного применения от Института Эдисона, ассоциации, представляющей все частные электрические компании Соединенных Штатов. Коувенховен формулировал задачу, стоящую перед ним и его сотрудниками, следующим образом: «Мы должны создать портативный, эффективный, простой в управлении и не травмирующий прибор, действующий через грудь человека». Перспективным выглядело использование постоянного тока и конденсаторов высокой емкости, но в то время таких конденсаторов еще не существовало. Поэтому после Коувенховену вынужденно пришлось продолжать работы с переменным током. Шестью годами позже он представил дефибриллятор, который мог давать серии последовательных разрядов напряжением в четыреста восемьдесят вольт. Портативностью пришлось пожертвовать — прибор весил сто двадцать килограммов. Но главное было не в этом, а в том, что в самом начале клинических испытаний, проходивших в клинике Университета Джона Хопкинса, новый дефибриллятор дважды сработал успешно.

Двумя годами раньше Коувенховена американский кардиолог Пол Морис Золл создал свою модель «наружного» дефибриллятора с использованием переменного тока, который давал разряды напряжением от четырехсот сорока до семисот двадцати вольт. Дефибриллятор Золла успешно прошел клинические испытания, но в истории медицины Золлу досталось место в тени — создателем первого прибора для наружной дефибрилляции большинство людей считают Коувенховена. Слова «создатель первого дефибриллятора» автоматически воспринимаются как «создатель первого наружного дефибриллятора».

В конце сороковых годов ХХ века в европейских и американских медицинских журналах начали появляться статьи по теме дефибрилляции, написанные советскими учеными. В начале пятидесятых годов ХХ века в Советском Союзе было начато промышленное производство первого дефибриллятора, разработанного Наумом Гурвичем, а спустя несколько лет Гурвич разработал портативную версию своего прибора. Промежуточное место по размерам между двумя моделями Гурвича занимал дефибриллятор, созданный чешским кардиологом Богумилом Пелешкой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Сазонов - [Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/books/25992/andrej-sazonov-ne-pravda-o-nashem-tele-zabluzhdeni-thumb.webp)