Первое из них — это процесс фотосинтеза:

6СО 2 + 6Н 2 О + энергия солнца → C 6 H 12 O 6 + 6О 2 .

При этом процессе образуются питательные, органические вещества и кислород. Детальное изучение фотосинтеза было проведено К. А. Тимирязевым. Фотосинтез протекает в зернах хлорофилла, которые, по образному выражению Бернала, являются улавливающей системой фотосинтеза, вызывая у растений рост, у животных — движение, у человека — мысль.

Второе уравнение характеризует закон сохранения и превращения энергии в живых тканях:

С 6 H 12 О 6 + 6О 2 → 6СО 2 + 6Н 2 О + энергия.

Расшифровка этого уравнения включает изучение превращений ряда веществ и энергии в организме. Эти два уравнения определяют круговорот углерода и энергии в природе. Наряду с этим между организмом и внешней средой происходит постоянный обмен азота, который поступает с продуктами питания и выделяется из организма в виде конечных продуктов, таких, как мочевина, мочевая кислота и т. д.

В изучении вопроса круговорота веществ большая заслуга принадлежит С. Н. Виноградскому. Им впервые научно доказан круговорот в природе азота, углерода, серы и многих других химических элементов.

Окружающая среда является для организма основным поставщиком питательных веществ, которые в организме подвергаются процессам распада — диссимиляции — с образованием необходимых веществ для построения клеток и тканей за счет энергии, которая при этом выделяется.

Изучение обмена веществ и энергии происходит на разных уровнях — целого организма, органа или ткани, клетки и молекулы. Изучение обмена веществ на молекулярном уровне является наиболее важным, так как позволяет вскрыть самые интимные механизмы различных видов обменов.

Основные методы, применяемые при биохимических исследованиях.Соответственно задачам исследований используются различные методы. Изучение обмена веществ на уровне целого организма является наиболее общим. Для этого применяются методы определения количества питательных веществ, полуденных организмом за определенный промежуток времени, и количества выделившихся. Таким путем, например, определяют баланс азота. Баланс энергии устанавливают методами калориметрии, когда учитываются энергетические ценности питательных веществ и энергетические траты организма. Для этих целей используют и "дыхательный коэффициент", который представляет собой отношение объема выделенного за определенный промежуток времени углекислого газа к объему поглощенного за то же время кислорода СО 2/ О2).

Установлено, что дыхательный коэффициент при окислении углеводов равен 1, жиров — 0,7 и белков — 0,8.

Обмен веществ органа изучают с использованием, например, метода ангиостомии, предложенного Е. С. Лондоном. Сущность этого метода заключается в том, что артерии и вены исследуемого органа выводят наружу и в оттекающей от этого органа крови определяют различные вещества, введенные в кровоток, что позволяет судить об усвоении и выделении этих веществ в органе.

Метод переживающих тканей предусматривает выделение ткани из организма и содержание ее в определенной среде, в которой ткань может нормально существовать и функционировать.

Методом тканевых срезов также изучают обмен веществ в органе или ткани. С этой целью получают тонкий срез органа, помещают его в физиологический раствор с испытуемым веществом и изучают получающиеся при этом продукты.

Методами экстрактов и гомогенатов исследуют обмен на уровне клетки. Для этого приготавливают экстракты (вытяжки) из определенных клеток или гомогенат (измельченная кашица). Затем наблюдают, какие вещества получаются из данного соединения после прибавления его к экстракту или гомогенату.

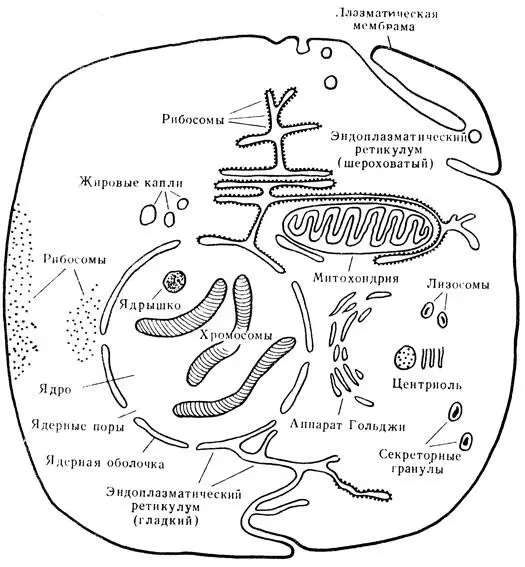

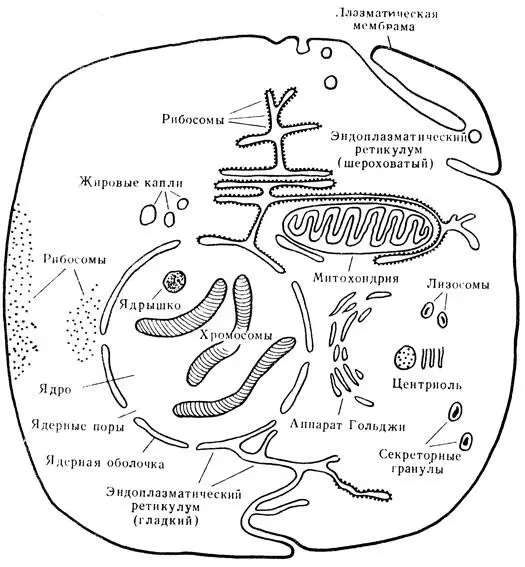

Рис. 4. Структура животной клетки по данным электрон пой микроскопии

Обмен веществ изучают и в субклеточных фракциях. При детальном рассмотрении структуры клетки, например под электронным микроскопом, дающим увеличение в сотни тысяч и даже миллионы раз, были открыты различные внутриклеточные органеллы — ядра, ядрышки, микросомы, лизосомы, митохондрии, эндоплазматический ретикулум и др., представленные на рис. 4. В каждой из этих структур протекают специфические химические процессы. Разработаны методы выделения этих структур путем дифференциального центрифугирования в центрифугах с большим числом оборотов, доходящим до 10 000 — 60 000 оборотов в минуту. В связи с различными величинами этих частиц они осаждаются при разных ускорениях. Определяя различные вещества и ферменты в субклеточных фракциях, изучают тонкие механизмы обмена веществ в организме.

Читать дальше