Рис. 1.8 . Кровеносные сосуды, окружающие нервное волокно

Лимфатические сосуды нервных волокон.В эндоневрии и в периневральных футлярах имеются лимфатические щели. Они связаны с лимфатическими сосудами в эпиневрии. Отток лимфы от нерва осуществляется по лимфатическим сосудам, проходящим в эпиневрии вдоль нервного ствола. Лимфатические сосуды нерва впадают в ближайшие крупные лимфатические протоки, которые идут к регионарным лимфатическим узлам. Межтканевые эндоневральные щели, пространства периневральных влагалищ являются путями перемещения внутритканевой жидкости.

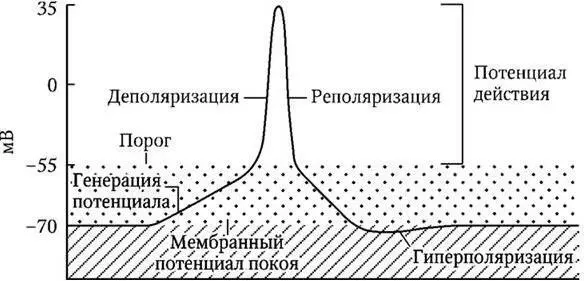

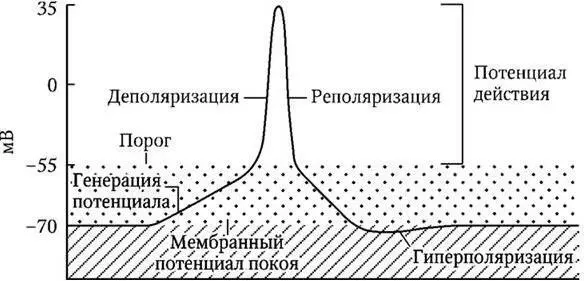

Электрофизиология нервного ствола.Электрофизиологические исследования показывают, что в состоянии покоя существует разница в электрическом потенциале на внутренней и внешней сторонах аксональной клеточной мембраны. Внутренняя часть клетки имеет отрицательный заряд 70 – 100 мВ по отношению к интерстициальной жидкости снаружи клетки. Этот потенциал поддерживается различием в концентрации различных ионов.

Калий (и белки) преобладают внутри клетки, в то время как концентрация ионов натрия и хлоридов более высока вне клетки. Натрий постоянно диффундирует в клетку, а калий имеет тенденцию выходить из нее. Дифференциал концентрации натрий-калий поддерживается путем энергозависимого насосного механизма в покоящейся клетке, причем это равновесие существует, когда концентрация положительно заряженных ионов внутри клетки снижена по сравнению с показателем снаружи. Это приводит к отрицательному внутриклеточному заряду. Ионы кальция также вносят вклад в поддержание равновесия в клеточной мембране, и когда их концентрация снижается, возбудимость нерва нарастает.

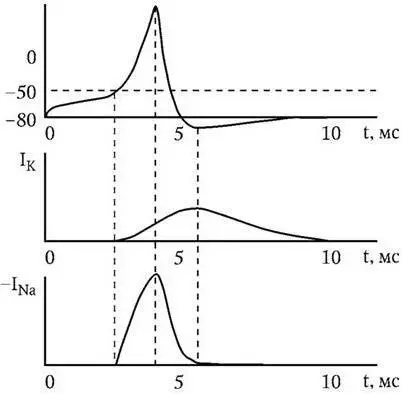

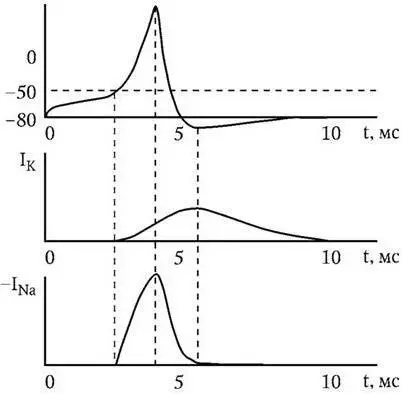

Под влиянием естественной или вызванной внешними факторами стимуляции аксона происходит нарушение селективной проницаемости клеточной мембраны, что способствует проникновению ионов натрия в клетку и редукции потенциала покоя. Если мембранный потенциал снижается (деполяризуется) до критического уровня (30 – 50 мВ), то возникает потенциал действия, и импульс начинает распространяться вдоль клеточной мембраны как волна деполяризации. Важно отметить, что в немиелинизированных волокнах скорость распространения импульса прямо пропорциональна диаметру аксона, и возбуждение длительно прямолинейно захватывает соседствующие мембраны (рис. 1.9, 1.10).

Проведение импульса в миелинизированных волокнах совершается «сальтаторно», т. е. как бы скачкообразно: импульс или волна деполяризации мембраны скользит от одного перехвата Ранвье до другого, и так далее (цветная вклейка, рис. 1.11). Миелин действует как изолятор и предупреждает возбуждение мембраны клетки аксона, за исключением промежутков на уровне перехватов (узлов) Ранвье. Нарастание проницаемости возбужденной мембраны этого узла для ионов натрия вызывает ионные потоки, которые и являются источником возбуждения в области следующего перехвата Ранвье.

Рис. 1.9 . Развитие пика составного потенциала действия нервного ствола

Рис. 1.10 . Зависимость ионных токов и мембранного потенциала от времени

Таким образом, в миелинизированных волокнах скорость проведения импульса зависит не только от диаметра аксона и толщины миелинового футляра, но и от дистанции между узлами Ранвье (от «интернодальной» длины).

Физиология синаптической передачи.Информация, передаваемая по нерву, распространяется не только стереотипными электрическими сигналами, но и с помощью химических передатчиков нервного возбуждения – медиаторов или трансмиттеров, высвобождаемых в местах соединения клеток – синапсах. Синапсы – специализированные контакты, через которые осуществляется поляризованная, опосредованная химически, передача из нейрона возбуждающих или тормозящих влияний на другой клеточный элемент. Различают аксодендритические синапсы – аксон оканчивается на дендрите, аксосоматические синапсы – образуется контакт между аксоном и телом нейрона, аксо-аксональные синапсы – контакт устанавливается между аксонами. В окончаниях периферических нервов также имеются нервно-мышечные (мионевральные) синапсы. Примерно половина всей поверхности тела нейрона и почти вся поверхность его дендритов покрыты синаптическими контактами от других нейронов (рис. 1.12; цветная вклейка, рис. 1.13).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу