ХС ЛПНП = Общий ХС – ХС ЛПВП – ТГ: 2,2 (в ммоль/л)

Формула применима при уровне ТГ, не превышающем 4,5 ммоль/л.

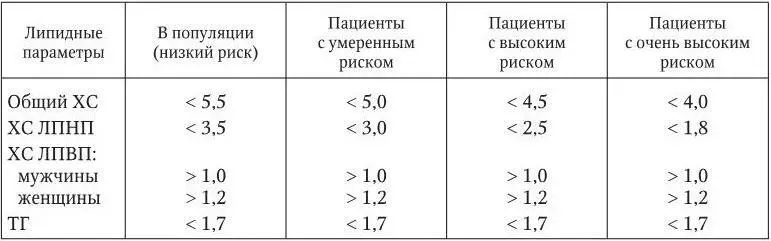

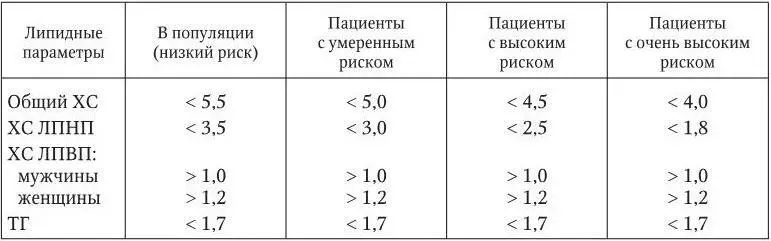

Оптимальные значения липидных параметров плазмы крови в зависимости от категории риска приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Оптимальные значения липидных параметров плазмы крови в зависимости от категории риска (ммоль/л)

При определении риска развития атеросклероза целесообразно оценивать соотношение липопротеидов, обладающих атерогенными и антиатерогенными свойствами. Для этого применяется предложенный А. Н. Климовым специальный показатель – коэффициент атерогенности, который рассчитывается по следующей формуле:

КА = (Общий ХС – ХС ЛПВП): ХС ЛПВП

Нормальными принято считать значения коэффициента атерогенности, не превышающие 4,0.

В 1965 г. Фредриксоном была предложена классификация гиперлипидемий, которая в 1970 г. была утверждена ВОЗ в качестве международной. Данная классификация предусматривает выделение 6 типов гиперлипидемий (табл. 1.3). В повседневной практике встречаются преимущественно гиперлипидемии IIa, IIb и IV типов.

Таблица 1.3

Классификация гиперлипидемий

*IV тип является атерогенным, если ему сопутствует низкая концентрация ХС ЛПВП, а также другие метаболические нарушения: гипергликемия, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе.

При избытке липопротеидов в плазме крови происходит их захват макрофагами. Этот процесс также регулируется по принципу обратной связи: при достижении определенной концентрации липопротеидов в цитоплазме макрофага их поступление в клетку прекращается. Механизм, регулирующий захват липопротеидов макрофагами, нарушается при поступлении в клетки модифицированных (преимущественно окисленных) липопротеидов. Вследствие этого происходит перегрузка макрофагов липопротеидами и их превращение в пенистые клетки, скопления которых образуют в субэндотелиальном пространстве липидные полосы. После разрушения пенистых клеток их содержимое – главным образом, ХС и его эфиры – попадает во внеклеточное пространство и формируют липидное ядро атеросклеротической бляшки.

Медленный рост атеросклеротических бляшек, происходящий в течение ряда лет, может привести к выраженному стенозу пораженного сосуда и развитию хронической ишемии участка ткани в бассейне его кровоснабжения. Различают стабильное и неустойчивое состояние атеросклеротической бляшки. Стабильная атеросклеротическая бляшка имеет плотное липидное ядро и относительно прочную покрышку. Неустойчивое состояние атеросклеротической бляшки развивается в результате истончения, растрескивания или изъязвления покрышки в связи с увеличением ее напряжения из-за быстрого роста липидного ядра и прогрессированием воспалительного процесса. Важную роль в уменьшении механической прочности покрышки атеросклеротической бляшки играют Т-лимфоциты, которые продуцируют гамма-интерферон, подавляющий синтез коллагена, а также макрофаги и тучные клетки, которые вырабатывают протеазы, разрушающие соединительнотканный матрикс капсулы. При воздействии внешних физических факторов (усиление пульсовой волны в связи с повышением АД или тахикардией, резкая вазодилатация или вазоспазм) целостность покрышки может нарушиться. При контакте протекающей по сосуду крови с содержимым атеросклеротической бляшки запускается каскад коагуляционных реакций, в результате которого на поверхности или внутри поврежденной бляшки образуется тромб, полностью или частично перекрывающий просвет сосуда. Окклюзия или резкое сужение просвета сосуда вызывает острую ишемию органа (ткани) в бассейне его кровоснабжения с соответствующей клинической симптоматикой.

Ранимая или незрелая атеросклеротическая бляшка отличается тонкой соединительнотканной капсулой и жидким липидным ядром. Незрелые атеросклеротические бляшки обычно не вызывают гемодинамически значимого сужения сосуда. Между тем они представляют собой более опасные образования, чем стабильные бляшки, так как фиброзная покрышка таких бляшек менее устойчива к воздействию гемодинамических факторов и протеаз. Нарушение целостности покрышки незрелой атеросклеротической бляшки может привести к образованию окклюзирующего тромба и острой ишемии органа без предшествующих признаков хронической ишемии – например, к развитию ИМ без предшествующей стенокардии. При образовании неокклюзирующего тромба в зоне повреждения незрелой атеросклеротической бляшки ишемия может усилиться за счет констрикторной реакции не утративших способности к сокращению гладких мышц сосудистой стенки в ответ на воздействие выделяемых тромбоцитами вазоактивных соединений.

Читать дальше