Я назвал бы этот узел «таможня». Если все хорошо, то импульс пропускают к желудочкам, если что-то не так, на «таможне» задерживают, возникает АВ-блокада.

Если импульс задержали дольше обычного, то в это время желудочки не хотят ждать, кровь-то уже поступила, они сокращаются самостоятельно, уже от своего аккумулятора-своим импульсом. На ЭКГ появляются другие комплексы, экстрасистолы, мы их рассмотрим позже.

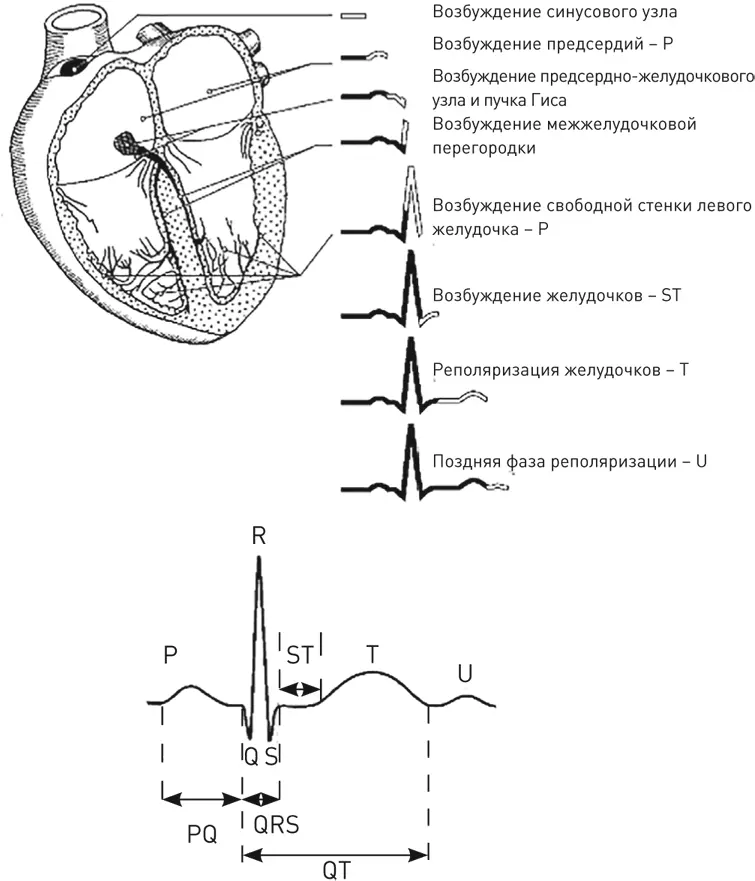

Продолжая свой путь по проводящей системе сердца, электрический импульс достигает проводящих путей желудочков, представленных пучком Гиса. Проходя по этому пучку, он возбуждает при этом миокард межжелудочковой перегородки.

Процесс ее возбуждения приводит к формированию на кривой ЭКГ зубца Q. Далее пучок разделяется на две ножки – правую и левую – соответственно каждая идет к своему желудочку.

Я их сравниваю с железнодорожными путями. По ним поезд под названием «импульс» стремится дос тичь цели, но возбуждает сначала межжелудочковую перегородку, а затем начинает возбуждаться верхушка сердца и прилегающие к ней области.

Это нужно для того, чтобы сердце начало сокращаться снизу – вверх, то есть для выброса крови в аорту и легочную артерию. Хотя геометрия его сокращений сложнее – оно как бы скручивается вверх. А в это время грудные электроды, отслеживают на ЭКГ весь путь поезда по двум веткам железнодорожных путей и оценивают время и скорость прибытия на конечную станцию.

И если где-то по пути происходит поломка или задержка, это сразу отражается на графике ЭКГ в виде различных предупреждающих знаков – иероглифов под названием блокады ножек.

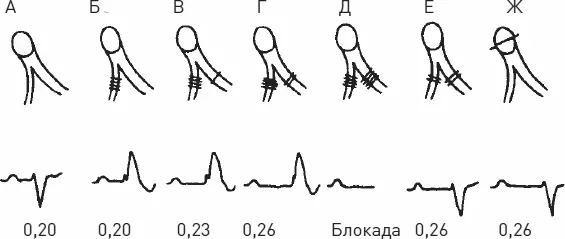

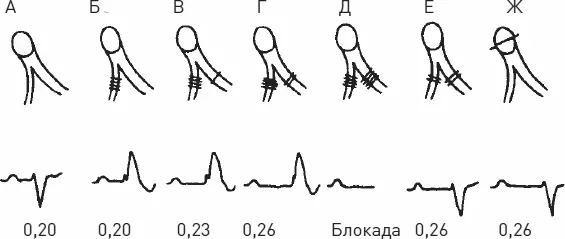

Причем, одна из ножек короче – правая, поэтому что правый желудочек меньше левого. Значит, возбуждение достигнет его раньше. Таким образом, возбуждение начинается в правом желудочке и почти одновременно в левом. А на графике ЭКГ рисуется комплекс QRS с его различными вариациями при блокадах ножек (рис 9).

Рис. 9. Отражение на ЭКГ различных вариантов блокад ножек пучка Гиса: А – норма; Б – верхняя граница нормы; В – Д – различные варианты блокады ножек пучка Гиса; Е – Ж – АВ-блокада (блокада АВ-узла). Интервал PR – время в секундах для каждой из блокад 0,20, 0,20, 0,23, 0,26. Блокада АВ-узла 0,26.

Таким образом, пройдя по ножкам пучка Гиса, импульс, распространяясь по желудочкам, образует на ЭКГ комплекс под названием QRS. То есть от начала возбуждения (начала зубца Q, а при его отсутствии – начала зубца R) до вершины зубца R отражает истинное возбуждение миокарда желудочков.

Его остальные зубцы и весь комплекс QRS (ширина комплекса) отражают на ЭКГ скорость происходящих внутрижелудочковых процессов, то есть работу желудочков.

В пределах нормы ширина комплекса изменяется в зависимости от ритма сердца, при тахикардии – уменьшается, при брадикардии – увеличивается. Продолжительность комплекса QRS в норме составляет 0,06–0,09 с.

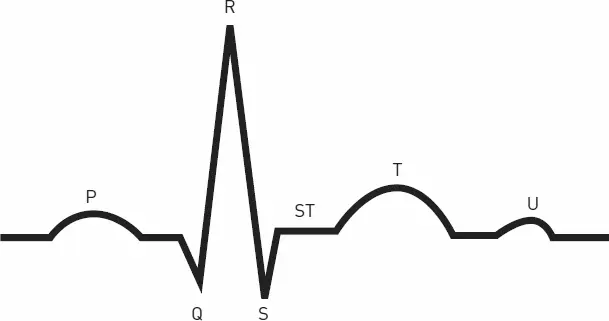

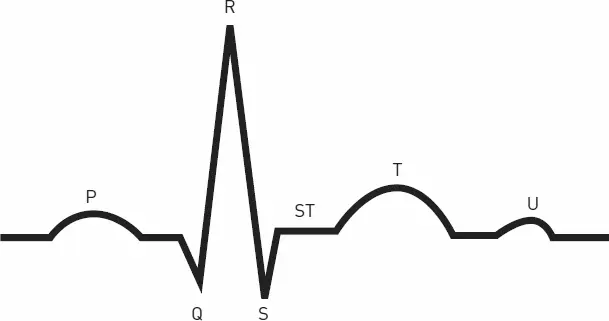

Зубец R отражает возбуждение основной массы миокарда желудочков, зубец S – возбуждение зад не-верхних отделов желудочков и межжелудочковой перегородки (рис. 10).

Рис. 10. ЭКГ в норме: запись зубцов и интервалов (Р, Q, R, S, ST, T, U).

Увеличение высоты зубца R свидетельствует о том, что в этой точке (отведении) увеличение массы миокарда больше чем обычно, это гипертрофия миокарда.

Затем зубец R достигает изоэлектрической линии или переходит в зубец S, расположенный ниже нее. Он, как правило, в норме наиболее выражен в грудных отведениях V 1–V 2и таким образом отражает электрические изменения в правом желудочке.

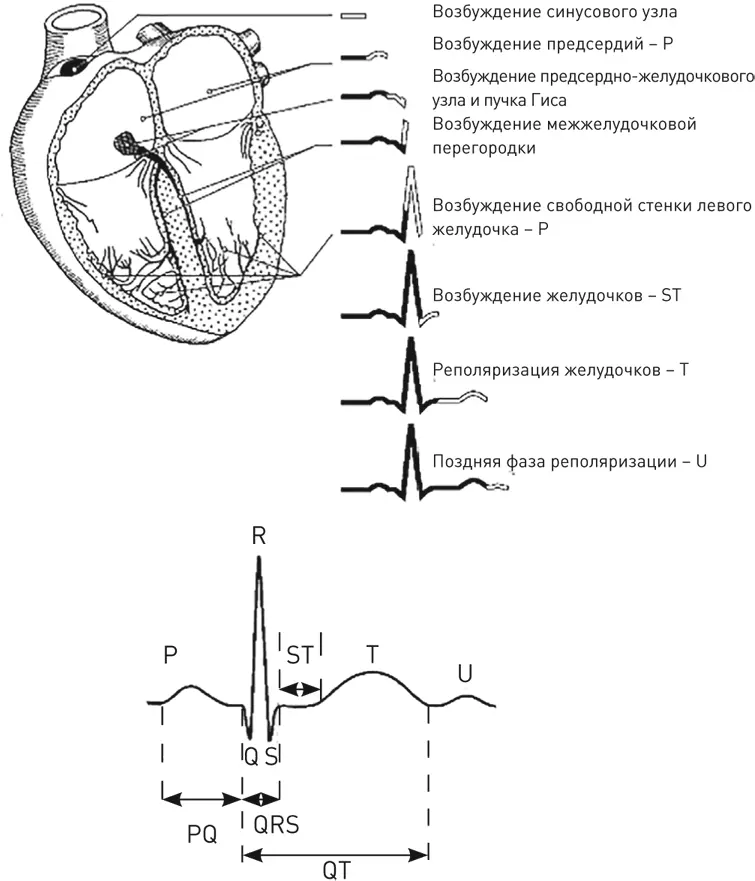

Теперь нам осталось только понять, что появляется на ЭКГ после того, как возбуждение произошло в желудочках, что еще нарисовано на ЭКГ (рис. 11).

Зубец T отражает цикл реполяризации (восстановления) сердечной мышцы желудочков. Начинается он, как правило, на изолинии, где в него переходит сегмент ST.

Рис. 11. Схема отражения на ЭКГ прохождения импульса по предсердиям и желудочкам сердца. ЭКГ в норме: возбуждение синусового узла; возбуждение предсердий – Р; возбуждение предсердно-желудочкового узла и пучка Гиса, возбуждение межжелудочковой перегородки, возбуждение свободной стенки левого желудочка – Р, возбуждение желудочков – ST, реполяризация желудочков – T; поздняя фаза реполяризации – U.

Читать дальше