Двухстворчатый митральный клапан имеет форму овала, поэтому получил название митральный (от греч. mitra – митра, головной убор). Этот клапан расположен между двумя камерами – «комнатами» – левых отделов, между левым предсердием и желудочком (рис. 4).

Он открывается для прохождения крови из предсердия в желудочек и закрывается в момент систолы желудочка.

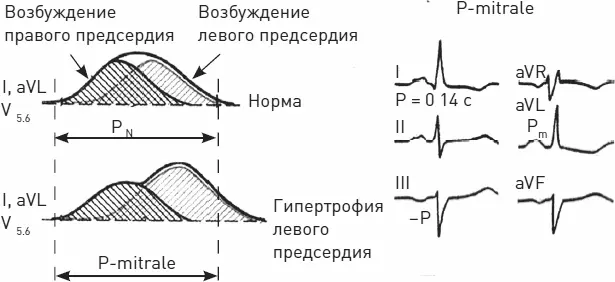

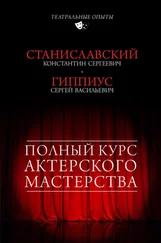

Значит, это изменение на ЭКГ левого предсердия указывает на его увеличение и будет звучать как Р-митрале. Выявлять его лучше в I–II отведениях и aVL, потому что они больше любят «левых».

Такой Р-митрале указывает, что левое предсердие увеличилось и не может протолкнуть кровь в левый желудочек. Возможен стеноз клапана (тугая «дверь» – плохо открывается), или ему возвращают часть крови из левого желудочка обратно (недостаточность клапана) «дверь» не закрывается.

Следовательно, должны появиться проблемы не только с предсердием, но и с левым желудочком. Уточнить работу клапана рекомендовано на УЗИ сердца.

Рис. 5. Возбуждение левого предсердия в норме и при патологии.

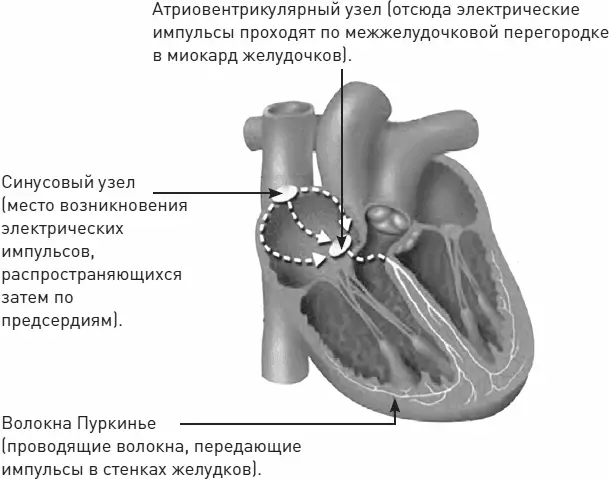

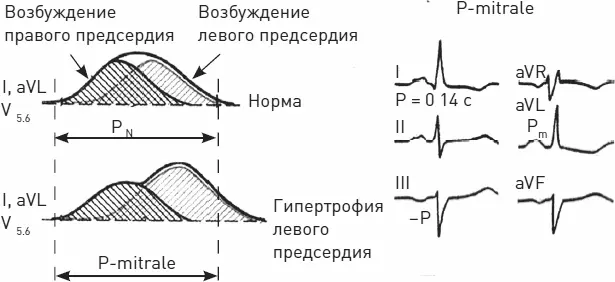

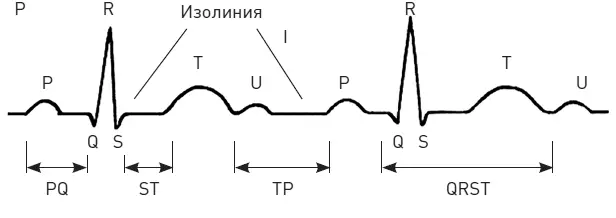

Итак, мы разобрали на ЭКГ появление зубца Р, который отражает систолу предсердий. Таким образом, после электрического возбуждения миокарда предсердий возникает их сокращение – систола предсердий. Они начинают изгонять кровь в желудочки. Элект ри ческий импульс от них следует дальше, направляясь к миокарду обоих желудочков через атриовентрикулярный узел.

Рис. 6. Схема проводящей системы сердца.

В момент прохождения импульса от предсердий к желудочкам в атриовентрикулярном соединении происходит его физиологическая задержка. Ведь надо дождаться, когда оба предсердия перекачают всю кровь в желудочки, закроют клапаны («двери») и можно преступить к систоле желудочков. Опять же и здесь в работе сердца ощущается искусство создателя – природы. Примерно таким образом работает двухтактный двигатель, впрыск бензина и затем работа прошня и сжатие. Видимо, это изобретатели подсмотрели в природе.

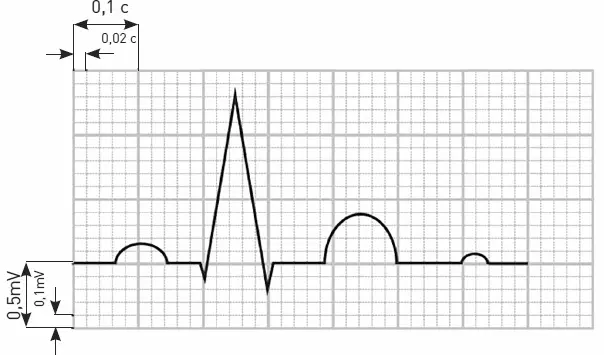

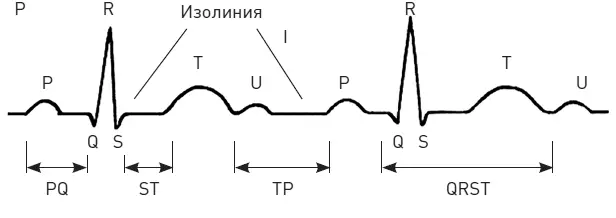

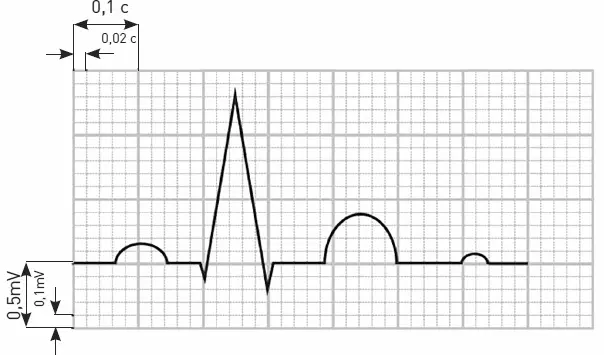

Чтобы понять эту задержку ритмичной работы сердца, нужно знать нормальные расчеты этих процессов на ЭКГ. На ЭКГ ширину любых зубцов и расстояний (по горизонтали) принято измерять не в миллиметрах, а в секундах. Например, ширина зубца Р должна быть примерно 0,10 с, а отрезок PQ не более 0,20 с.

Это связано с тем, что запись ЭКГ производят на постоянной скорости движения ленты. Значит, если скорость движения ленты равна 50 мм/с, каждый миллиметр она проходит за 0,02 с (или одна маленькая клеточка).

Большая клеточка равна 0,1 с. При скорости ленты 50 мм/с для определения частоты сердечных сокращений проводим расчет:

ЧСС = 600 (делим на число больших квадратов между зубцами R – R).

Пример: 600: 10 = 60 ударов в минуту. Это нормальный синусовый ритм.

Рис. 7. ЭКГ: по горизонтали – расчеты ЭКГ в секундах 0,02 с–0,1 с; по вертикали – отражение начальных настроек и высоты зубцов ЭКГ в миливольтах 0,5mV–0,1mV.

Проходя по атриовентрикулярному соединению, электрический импульс не вызывает возбуждения прилежащих слоев. На ленте ЭКГ появляется прямая линия (изолиния) от зубца Р к комплексу QRS, которая на электрокардиограмме отражается появлением изоэлектрического сегмента PQ.

Как мы уже отметили, данная задержка в прохождении импульса является крайне необходимой для нормального поступления очередной порции крови из предсердий в желудочки. Оценить прохождение импульса по атриовентрикулярному соединению можно в единицах времени, а именно, за сколько секунд импульс проходит это соединение.

Время, в течение которого импульс проходит по атриовентрикулярному соединению, в норме равно 0,10 ± 0,02 с, то есть не более 0,12 с.

Рис. 8. Схема расположения на ЭКГ зубцов и интервалов (отрезков): зубец P; отрезок PQ; зубцы Q R S, отрезки ST, TP, QRST.

А изменения этого отрезка на ЭКГ в сторону удлинения, так или иначе связанные с задержкой проведения импульса в атриовентрикулярном соединении, будут носить название атриовентрикулярной блокады.

Читать дальше