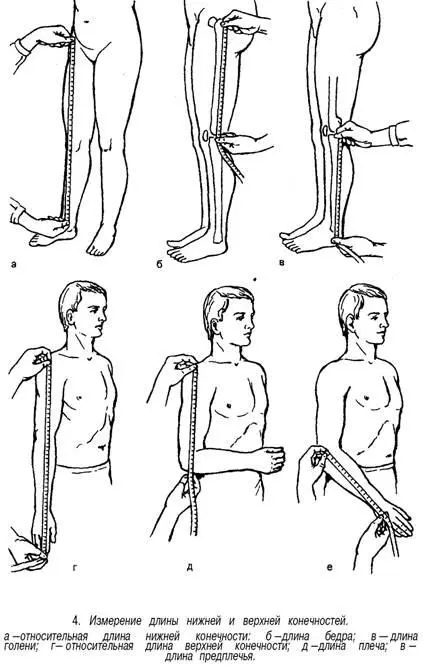

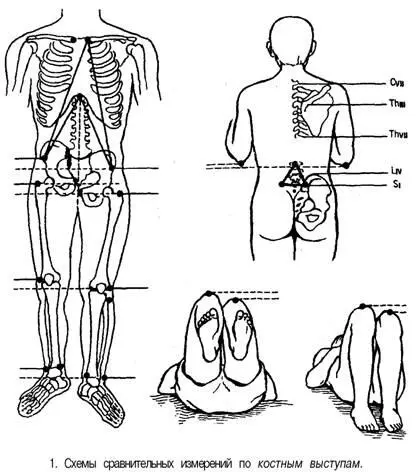

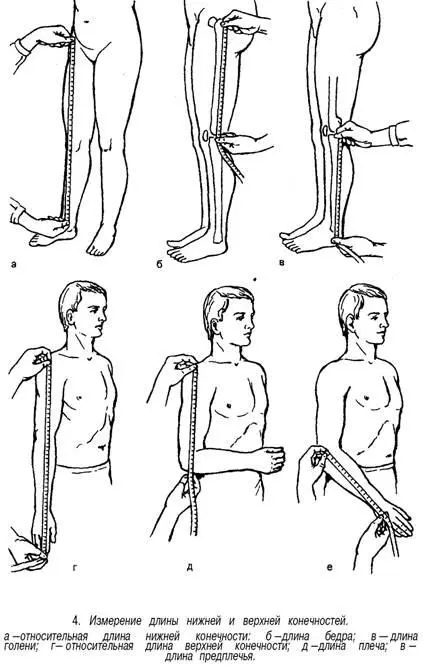

Укорочение конечности может быть истинным (анатомическим - при укорочении непосредственно кости одного из сегментов), относительным (при вывихах), проекционным (при сгибательной контрактуре, анкилозе), суммарным (функцио-

нальным - при ходьбе, состояниях, когда все имеющиеся виды укорочения складываются).

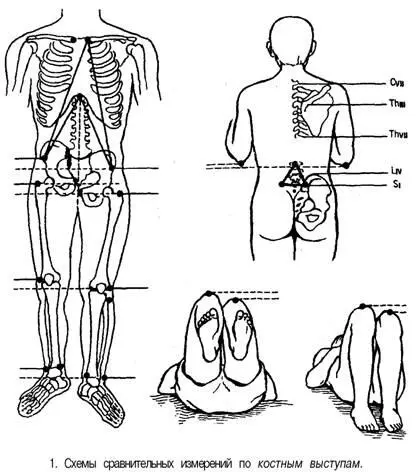

Измерение окружности сегментов конечностей и суставов производят строго на симметричных участках. Повторные измерения выполняют обязательно на том же уровне, ориентиром служат костные выступы.

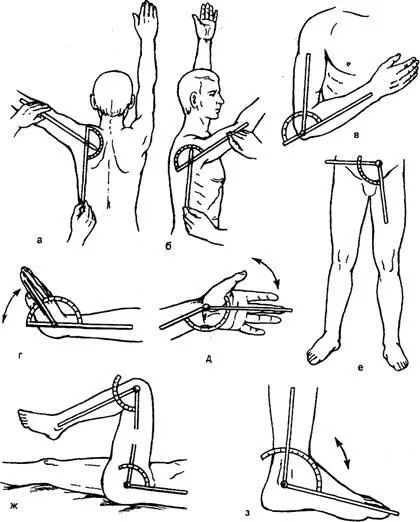

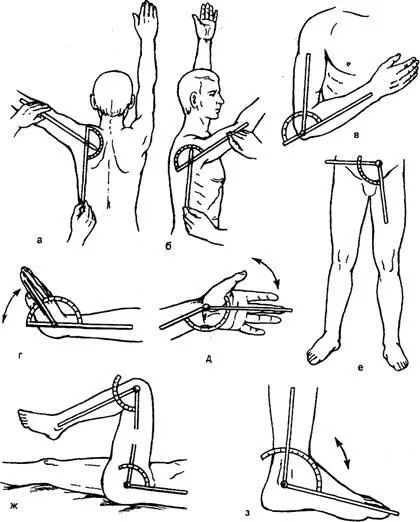

Амплитуду движений в суставах определяют угломером. За исходное положение принимается вертикальное положение туловища и конечностей. Бравши угломера устанавливают вдоль осей сочленяющихся сегментов, а шарнир совмещают с осью сустава (рис. 5). Сгибание и разгибание осуществляется в сагиттальной плоскости, отведение и приведение - во фронтальной, ротационные движения - вокруг продольной оси.

5. Измерение амплитуды движений в суставах .

а - отведение плеча ; б -сгибание плеча : в -сгибание предплечья ; г ~

сгибание - разгибание кисти ; д - приведение - отведение кисти ; е - отведение

бедра ; ж -сгибание бедра и голени ; з - сгибание - разгибание стопы .

В зависимости от характера нарушения подвижности в суставе различают:

– анкилоз (полная неподвижность);

– ригидность (качательные движения);

– контрактуру (ограничение подвижности при сгибании - сгибательная, при разгибании - разгибательная, при отведении - приводящая).

Анкилозы бывают истинные (костные) и ложные (фиброзные), что уточняют по рентгенограмме. Выделяют также различные виды контрактур: дерматогенные, десмогенные, тендогенные, миогенные, артрогенные, неврогенные, психогенные, смешанные.

Определение избыточной подвижности, необычной («патологической») подвижности в области суставов, на протяжении костного сегмента конечности может иметь решающее значение для диагностики. Рентгенологические^ исследования являются основным средством диагностики и контроля в процессе лечения ортопедо-травматологических больных. В направлении на рентгенологическое исследование врач должен указать точную локализацию повреждения, стандартные и дополнительные проекции, функциональные нагрузки, дополнительные условия (прицельная рентгенография, с увеличением изображения и т. д.). На рентгенограмме костей конечностей должен быть виден один из смежных суставов, а при повреждениях на разных уровнях - оба смежных сустава. Позвоночник, таз, грудную клетку необходимо исследовать вначале на обзорных, а затем - на прицельных рентгенограммах.

Рентгенологическая картина переломов. О с н о в н о й приз н а к: линейный или фигурный перерыв костной структуры и контура кости. Л о к а л и з а ц и я: диафизарный (проксимальная, средняя, дистальная треть), метафизарный (околосуставной), эпифизарный (внутрисуставной), эпифизеолиз (перелом по линии ростковой зоны со смещением зоны эпифиза). Х а р а к т е р: поперечный, продольный, косой, винтообразный, оскольчатый, множественный, компрессионный, вколоченный, краевой, отрывной. С м е щ е н и е отломков: по длине (с захождением, расхождением), по ширине, под углом, по периферии (ротационные).

Рентгенологическая картина вывихов. О с н о в н о й признак: полное разъединение суставных концов костей, при подвывихе - частичное соприкосновение суставных поверхностей, но с деформацией нормальных контуров суставной щели (избыточное расширение, неравномерное сужение и т. д.). Следует различать перелом кости с вывихом неповрежденного суставного конца ее и переломовывих - перелом вывихнутого суставного конца кости. Смещение: переднее, заднее, проксимальное, центральное. А р т р о г р а ф и я: введение в полость сустава путем пункции (рис. 6) кислорода, стерильного воздуха, контрастирующих жидкостей или одновременное введение газа и жидкости (двойное контрастирование) позволяет уточнить изменения полости сустава, наличие свободных тел в ней.

Читать дальше