«Наиболее характерными особенностями проведения в рефлекторных дугах по сравнению с нервными стволами являются: 1) меньшая скорость, если судить по измерениям латентного периода между нанесением раздражения и появлением конечного эффекта, причем это различие больше для слабых раздражителей, чем для сильных; 2) менее близкое соответствие между моментом прекращения раздражения и моментом прекращения конечного эффекта (т. е. имеет место отчетливое «последействие»); 3) менее близкое соответствие между ритмом раздражения и ритмом конечного эффекта; 4) менее близкое соответствие между градуальным увеличением интенсивности раздражения и градуальным увеличением интенсивности конечного эффекта; 5) значительное сопротивление к прохождению нервного импульса, которое, однако, без труда преодолевается последовательностью импульсов (временная суммация); 6) необратимость направления проведения по сравнению с обратимостью в нервных стволах; 7) утомляемость в противоположность сравнительной неутомляемости нервных стволов; 8) более значительная изменчивость пороговых величин раздражения по сравнению с нервными стволами; 9) рефрактерный период,» проторение», торможение и способность впадать в состояние шока в степени, неизвестной для нервных стволов; 10) большая зависимость от кровообращения и снабжения кислородом (Ферворн, Винтерштейн, Бейер и др.); 11) более выраженная восприимчивость к действию различных лекарств-анестетиков» (Шеррингтон, 1969, стр. 40-41).

Короче говоря, результаты электрофизиологического исследования нервных стволов и поведенческого изучения рефлекса не совпадали. Нервы казались простыми проводящими путями для импульсов; рефлекс же обнаружил такую сложность организации, которая не могла быть объяснена простой «проволочной» моделью. Поэтому Шеррингтон принял «нейронную теорию», высказав предположение, что «провода», образующие нервную систему, составляют не непрерывную сеть, а слегка отделены друг от друга и включают структуру, которую он назвал синапсом. Затем он наделил синапс всей той сложностью, которую необходимо принимать во внимание при объяснении рефлекторного поведения. Таким образом, свойства изучаемого поведения были отнесены за счет свойств соединений между нейронами, а не их проводниковой части (рис. 1-2 и 1-3).

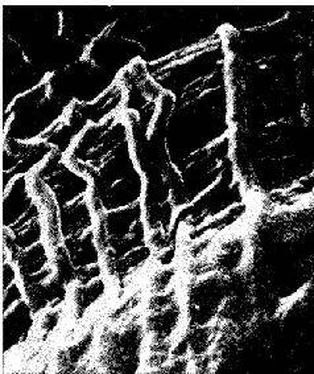

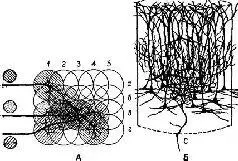

Рис. 1-2. Скопление нейронов в сером веществе спинного мозга обезьяны, иллюстрирующее обычное расположение тел нервных клеток и их аксонных и дендритных отростков. Большая часть пространства между телами клеток занята нервным сплетением, состоящим из этих отростков и множества входящих и разветвляющихся аксонных окончаний. Сплетение аксонов и дендритов, посредством которого главным образом осуществляется связь одного нейрона с другим, известно под названием «нейропиль». р – перикарион; а – аксон; d – дендрит; пр – нейропиль; л – ядро нейрона большого размера, вероятно мотонейрона. Парафиновый срез, 1,5м, окраска по Бодиану (Х150). (Видимое пространство вокруг тел нервных клеток – артефакт в результате сморщивания ткани). (Bodian, 1967.)

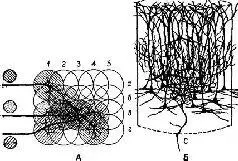

Рис. 1-3. Схема микроструктуры синаптических связей в коре. Частично перекрывающие друг друга окружности изображают область соединительных контактов между разветвлениями входных аксонов и кортикальных дендритов (Scheibel and Scheibel, см. Chow and Leiman, 1970).

Теоретическая гипотеза Шеррингтона в значительной степени игнорировалась исследователями в области нейрофизиологии и нейропсихологии. Внимание было сосредоточено на существовании и свойствах синапсов. Эти свойства детально изучались с помощью электронной микроскопии и записи электрической и химической активности соединений. Однако интерпретация этих результатов почти не выходила за рамки вопроса: «Как осуществляется прохождение нервных импульсов через барьер синапса?» Ссылка на разряды, генерируемые клеткой, и на проводящие свойства синаптических путей слишком часто рассматривалась как самоочевидная и достаточная.

Немногие ученые придерживались тезиса Шеррингтона о том, что сложность поведения (и психологических процессов) следует объяснять сложностью организации соединительных (синаптических) механизмов в центральной нервной системе.

Читать дальше