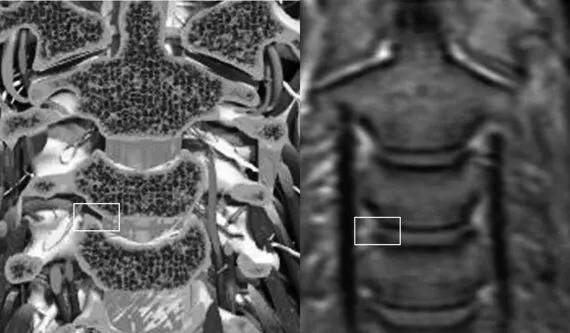

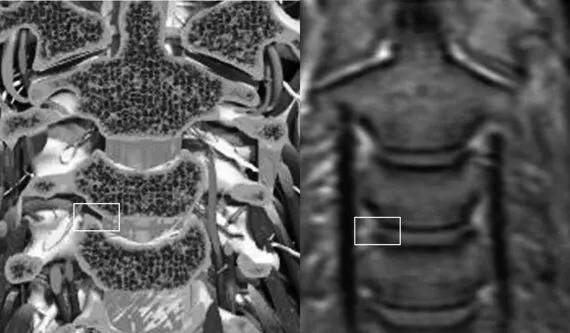

Рис. 5.6.Строение унковертебрального сочленения.

А – унковертебральная «щель» обозначена рамкой.

Б – ее проекционное изображение на МРТ.

Причиной острой кривошеи у детей является резкое или постепенное сдавление периостально-фасциальной ткани в унковертебральной щели в результате движения головой или длительного бокового сгибания шеи (сон) с образованием «клина» отечных тканей, который раздражает заднюю продольную связку Это приводит к анталгической установке головы, а в некоторых случаях и к атланто-аксиальному блокированию. Поэтому так эффективна тракция, которая уменьшает давление в унковертебральной «щели» и способствует улучшению венозного оттока и разрешению проблемы. Также важными аргументами в пользу данного предположения являются следующие:

1. Унковертебальные суставы – исключительная анатомическая особенность шеи, поэтому подобные состояния не встречаются в пояснице и в грудном отделе у детей.

2. Возникновение боли и ее усиление в вертикальном положении, так как при этом усиливается давление на межпозвонковый диск

и, соответственно, в унковертебральной «щели».

3. Более высокая частота острой кривошеи в осенне-зимний период объясняется большим количеством воспалительных изменений со стороны носоглотки, что приводит к ухудшению венозного оттока из близлежащих тканей и усугублению отека.

4. Патогенетически становятся объяснимы не только анталгический сколиоз (кривошея), но и так часто наблюдаемые кифотические деформации в шейном отделе позвоночника. Предполагаем, что уменьшение с возрастом и исчезновение у

взрослых острой кривошеи и атланто-аксиальных подвывихов связано с уменьшением эластичности межпозвонковых дисков, наличием мощных ограничителей движений в виде развитых унковертебральных суставов и дегенеративными изменениями в суставах Люшка.

Вполне понятным становится объяснение того, что острой кривошеей поражаются в принципе здоровые активные дети. Мы ни разу не наблюдали стандартной клиники острой кривошеи у детей с грубыми пороками развития шейного отдела. Не нашли таких данных и в литературе. Очевидно, это связано с тем, что у этих больных имеется ограничение подвижности в сегментах позвоночника.

Требует дальнейшего изучения вопрос: почему у части детей возникающий подвывих CI становится невправляемым? Очевидно, это связано не только с длительностью процесса, но и с особенностями индивидуального строения атланто-аксиального сустава.

V.II. Аномалии тропизма шейного отдела позвоночника у детей

Традиционно шейный отдел позвоночника делится на две части – краниоцервикальная область (C0-CII) и нижнешейный отдел CIII–CIV. Тем не менее анатомически и биомеханически сегмент CII–CIII не является типичным. Он вынужден осуществлять переход между отделом с основной функцией ротации к отделу с основной функцией сгибания, разгибания и бокового наклона.

Высота верхней суставной фасетки CIII находится на уровне краниальной замыкательной пластинки, а у нижележащих позвонков заметно выше тела. Форма тела CIII у детей клиновидная. Биомеханические исследования показывают, что при наклоне основным механизмом движения в сегменте CII–CIII является скольжение с центром движения в теле CIII. В остальных сегментах наклон осуществляется в большей степени вращением по горизонтальной оси самих позвонков с центром в нижележащем диске [11]. Особенность строения и биомеханики сегмента CII–CIII позволила

S. Mercer и соавт. разделить шейный отдел не на два, а на три отдела [10]. При этом данная область названа авторами «корнем» и особое внимание уделено положению фасеток дугоотросчатых суставов. Изучение этого положения in vivo стало возможным только при появлении компьютерной томографии, так как при прямой рентгенографической проекции оно плохо визуализируется.

Клинических наблюдений, связанных с особенностью строения сегмента CII–CIII в литературе мы не обнаружили.

Из группы пациентов проходивших с рабочими диагнозами острая кривошея и шейный миозит были выделены четверо с особенностями клиники, заключающейся в невозможности сгибательно-разгибательных движений и выдвинутом вперед положении головы и небольшой кривошеей (табл. 5.1).

На боковых рентгенограммах у них отмечалось распрямление шейного лордоза и перекрытие суставной щели дугоотросчатых суставов CII–CIII верхним суставным отростком CIII. В качестве примера приводим историю болезни больной Л., 12 лет, которая поступила на отделение с жалобами на сильные боли и невозможность сгибательно-разгибательных движений в шее.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу