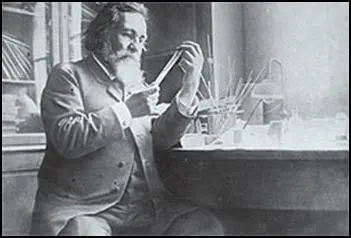

И другие исследователи проделывали этот опыт, проверяя на себе воздействие холерных бацилл. В этой связи следует назвать прежде всего некоторых русских исследователей. Это сделал в Париже последователь Пастера Илья Ильич Мечников

и вслед за ним Николай Федорович Гамалея,

Даниил Кириллович Заболотный и Иван Григорьевич Савченко, ставший впоследствии известным киевским бактериологом.

В 1888 году Гамалея первым предложил использовать для защиты от холеры умерщвленные холерные бациллы. Их безвредность он испытал вначале на себе, а затем на своей жене. Заболотный и Савченко приняли в присутствии комиссии врачей однодневную, то есть полностью действенную, культуру холерных бацилл; за день до опыта каждый из них подверг себя иммунизации, проглотив культуру умерщвленных бацилл. Этот опыт, являющийся продолжением описанных выше экспериментов, был произведен в 1897 году. Он имеет особое значение в истории медицины, так как впервые было доказано, что от инфекции можно защититься не только путем инъекции соответствующего возбудителя, но и путем приема ослабленной культуры бацилл внутрь. Именно поэтому последующие опыты в этом направлении имели столь большое значение.

Следует также упомянуть имя Владимира Хавкина.

Позднее он стал крупным бактериологом. Без ущерба для здоровья Хавкин ввел себе вначале небольшую дозу ослабленных бацилл холеры, а затем более крупную. Результатом этих не менее опасных экспериментов был вывод, что лица, не болеющие холерой, также могут быть носителями живых, вирулентных холерных вибрионов. Итак, эти опыты явились вкладом в проблему бациллоносителей, имеющую значение не только для холеры, но и для других инфекционных болезней, например для тифа.

Среди опытов, которые исследователи ставили на самих себе, один, проведенный Мечниковым, протекал очень драматически. Тогда во Франции, а именно в Бретани, свирепствовала холерная эпидемия, поставлявшая материал для опытов. Мечников, получивший в 1908 году Нобелевскую премию за свои бактериологические исследования, проглотил большое количество «холерных запятых» и остался здоров.

Примеру Мечникова последовал его ассистент Латали. Результат был тот же, а именно — отрицательный. Тогда третий из сотрудников института повторил опыт и проглотил холерные вибрионы. Эта был доктор Жюпий. Результат оказался ужасным. Он заболел холерой в такой острой форме, что его выздоровление вызывало сомнение. Мечников был глубоко потрясен. Он неоднократно повторял, что если Жюпий умрет, то он покончит с собой, и, вероятно, угроза была не только фразой. К счастью, Жюпий остался жив.

Вообще следует констатировать, что из многих опытов на себе, проведенных учеными в то время и позднее, — всего известно сорок таких опытов с возбудителем холеры — ни один не закончился смертельным исходом, в то время как случайная лабораторная инфекция в Гамбургском институте гигиены стала причиной смерти ученого-исследователя Оргеля. Конечно, не всегда можно было объяснить, почему эти опыты на себе оканчивались благополучно. Можно лишь благодарить случай, способствовавший этому. Прав был, вероятно, Мечников, ставивший решение вопроса о том, кто из двух людей при прочих равных условиях заболеет холерой, в зависимость от особенностей бактерий, поселившихся в кишечнике человека, от его кишечной флоры. Можно, пожалуй, утверждать, что Мечников был специалистом по кишечным бактериям. Он подразделял их на благоприятствующие холерной инфекции и препятствующие ее развитию. Это объяснение, разумеется, вполне приемлемо, так как известно, что между бактериями бывают войны, что они конкурируют между собой, что иногда одна разновидность бактерий уничтожает другую. Открытие пенициллина Александром Флемингом было основано именно на этом факте.

Петтенкофер пережил свой героический эксперимент на несколько лет. В феврале 1901 года он застрелился, преследуемый болезненным страхом перед грозящей дряхлостью. Тогда, наверное, говорили, что для него было бы лучше, если бы он не пережил своего опыта.

Читать дальше

![Пётр Киле - Санкт-Петербургский бал-маскарад [Драматическая поэма]](/books/137954/petr-kile-sankt-peterburgskij-bal-thumb.webp)