1 + 2 + 3 + … + 99 + 100 = 10100/2 = 5050.

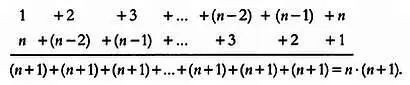

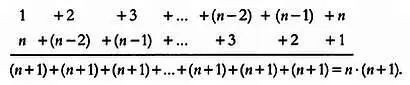

Применим этот же метод в нашем, более общем случае:

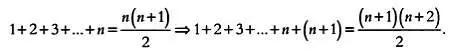

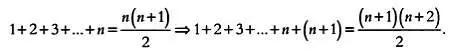

Можно заметить, что формула суммы первых n натуральных чисел такова:

1 + 2 + 3 +… + n = n ( n + 1)/2 (*)

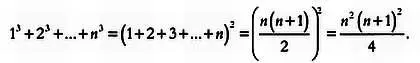

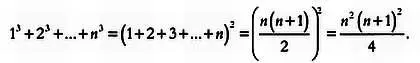

Вернемся к нашей теореме и используем эту формулу (**):

Теперь у нас есть две формулы, в которых фигурирует n первых натуральных чисел. Подтвердить правильность этих формул экспериментально на бесконечном множестве чисел невозможно. Нужно найти стратегию, которая позволила бы обойти эту проблему. Математик рассуждает так: «Отлично, дана формула, верная для n -го натурального числа. Так как все натуральные числа получаются прибавлением единицы к предыдущему, то если формула верна для n -го числа, я докажу ее истинность для следующего натурального числа. Если я докажу, что формула, верная для n, верна и для n + 1, то я автоматически докажу ее истинность для всех натуральных чисел».

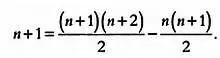

Именно так мы и поступим. Сначала мы докажем, что если формула (*) верна для n , то она будет верна и для n + 1. Затем проведем аналогичное доказательство для формулы (**). Докажем, что:

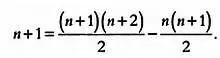

Нам всего лишь нужно показать, что разность между двумя выражениями в левой части равенства, равная n + 1, равна разности двух выражений в правой части равенства:

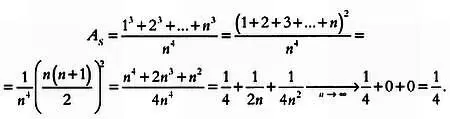

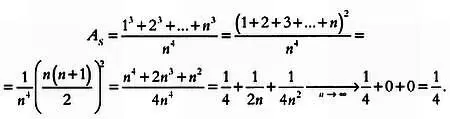

Достаточно найти значение правой части равенства, чтобы убедиться, что это в самом деле так. Аналогично доказывается истинность выражения (**). Теперь мы можем закончить решение нашей задачи о площади:

Последнее преобразование верно потому, что с ростом n значения выражений 1/2 n и 1/4 n 2становятся все меньше и меньше. В пределе, когда значение n равно бесконечности, значение обоих выражений будет равно 0. Как следствие, площадь фигуры, ограниченной кривой у = х 3, равна 1/4 = 0,25.

Наиболее выдающийся результат математического творчества, который мы применили в этом решении, таков: мы вписали в искомую фигуру, площадь которой мы хотим найти, ряд прямоугольников, площадь которых легко вычислить. Чем больше прямоугольников мы впишем в искомую фигуру, тем ближе сумма их площадей будет к площади искомой фигуры. Так как значения площадей прямоугольников в пределе приближаются к конкретному числу и мы можем это доказать, можно найти конкретное значение площади криволинейной фигуры. От геометрического параллелизма мы переходим к числовому и обратно. Мы решили более простую задачу, чем исходная, а затем использовали полученный результат для решения нужной задачи.

Использование пределов в решении задач — одно из величайших достижений математического творчества всех времен. В конце XVII века Ньютон и Лейбниц использовали это понятие в качестве основы при создании математического анализа. Полтора столетия спустя французский математик Коши и немецкий математик Вейерштрасс уточнили понятие предела для непрерывных функций, подобных той, что мы рассмотрели в предыдущем примере.

Количественная оценка изменений

Создание математического анализа сыграло огромную роль в развитии математики, физики и науки в целом. Как отмечают историки, Ньютон и Лейбниц создали математический анализ независимо друг от друга. По сути, их общим вкладом в науку был ответ на следующий вопрос: как можно количественно измерить мгновенное изменение величины?

Количественная оценка изменения величины между двумя моментами времени не представляет проблемы — достаточно найти разность соответствующих значений. Например, если некоторое явление описывается функцией f( t ) = t 2, где t обозначает время, выраженное в секундах, величина изменения, произошедшего между моментами времени t = 0 и t = 1,5, будет равна 2,25:

f (1,5) — f (0) = 1,5 2 — 0 2= 2,25.

Однако такой способ оценки изменения не слишком удобен, так как на более коротком интервале, например между t = 4,77 и t = 5, изменение величины будет практически таким же:

Читать дальше