y = (13 – 3) ÷ 4;

y = 10 ÷ 4;

y = 2,5.

Уравнение решено! Имейте в виду, что есть и альтернатива: разбивать обратные операции на несколько этапов. Такой подход пригодится, если неизвестное встречается несколько раз:

3a + 6 = 7а – 2.

Например, если мы увеличим обе части уравнения на 2, то в правой избавимся от –2. Задача примет следующий вид:

3а + 8 = 7а,

затем из обеих частей вычтем 3a:

8 = 4а,

и, наконец, разделив и левую, и правую части на 4, получим ответ:

а = 2.

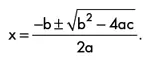

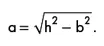

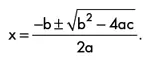

Этот метод прекрасно работает в приведенных выше линейных уравнениях – задачах с неизвестным без степени. Квадратные уравнения, то есть те, где подлежащее определению число возведено в квадрат, сложнее, поскольку у них может быть два, один или даже ни одного корня. И, хотя есть различные методы решения подобных задач, я, опустив подробности, просто предложу использовать для вычисления формулу ax 2+ bx + c = 0. Итак, никакого волшебства:

Оставлю ее как вызов самому добросовестному из читателей. Пусть проверит!

Формула – это способ показать математическую связь между величинами. Например, фут равен 30,48 см. Мы можем представить это следующей формулой:

c = 30,48f.

Буква f обозначает количество футов, c – количество сантиметров. Будь мы в США, где фут все еще остается стандартной единицей измерения длины, отношение помогло бы нам вычислить, сколько сантиметров в 6 футах. Нужно только заменить f на 6:

c = 30,48 × 6;

с = 182,88.

Итак, 6 футов – это 182,88 см.

В приведенном примере с – преобразуемое выражение. Если известна длина в сантиметрах, но ее следует перевести в дюймы, f нужно перенести в левую часть формулы, то есть должно получиться «f =». Действия будут напоминать решение уравнения. Чтобы вычислить c, мы умножали f на 30,48. Значит, разделив c на 30,48, получим:

f = с ÷ 30,48.

Другими словами, если бы мы захотели узнать, сколько футов в 182,88 см, то разделили бы это число на 30,48, получив 6 футов.

Часто цель математических действий – удостовериться и показать, что x равно определенному числу. Но иногда подобная конкретика нежелательна или невозможна, поскольку есть необходимость рассмотреть диапазон значений. Именно для этого мы и прибегаем к неравенствам. Допустим, по опыту мне известно, что каждое воскресенье за обедом моя семья съедает больше 7, но до 12 картофелин. Если представить количество картофеля в виде p, то «больше 7» будет выглядеть как p > 7. Предлагаю рассматривать символ неравенства как пасть прожорливого крокодила, который всегда норовит выбрать из двух объектов тот, который больше (в нашем случае это p), и съесть его. Поскольку «7 меньше p» означает то же, что и «p больше 7», выражение можно записать и наоборот: 7 < p. «До 12» означает, что p может быть как меньше, так и равно 12. Неравенство будет выглядеть следующим образом: p ≤ 12. У символа появилась дополнительная палочка, которая означает, что p способно быть не только меньше, но и равняться 12. Записав рядом оба выражения, мы охватим весь диапазон возможных значений p:

7 < p и p ≤ 12, или

7 < p ≤ 12.

Это все, что нам следует знать, чтобы вычислить, сколько картофелин понадобится для воскресного обеда.

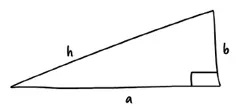

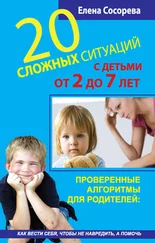

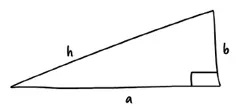

Эта легендарная теорема (а о других вы слышали хотя бы раз?) устанавливает соотношение между сторонами прямоугольного треугольника.

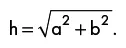

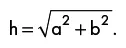

Квадрат самой длинной стороны треугольника, или гипотенузы, равен сумме квадратов других более коротких сторон (они же катеты). Если известна длина обоих катетов, гипотенуза вычисляется по этой формуле:

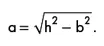

Захотим узнать длину одной из коротких сторон – воспользуемся этой:

Бывает, что в уравнениях присутствуют скобки. Предположим, у нас есть некое число. Если прибавить к нему 4, а потом умножить полученную сумму на исходное число, получится 45. Все это можно представить в виде вот такого уравнения:

n × (n + 4) = 45.

Знак умножения при записи обычно опускается:

Читать дальше