Для доказательства непротиворечивости аксиом арифметики необходим прямой метод.

Давид Гильберт на инаугурационном докладе на Втором Международном математическом конгрессе в Париже в 1900 году

В нашем случае, когда мы хотим записать арифметическое высказывание, в котором говорилось бы о непротиворечивости множества аксиом, нумерация Гёделя снова приходит нам на помощь.

Как уже говорилось, если множество аксиом противоречиво, то любое высказывание доказуемо на его основе. Наоборот, если множество непротиворечиво, всегда найдется высказывание, являющееся недоказуемым (поскольку для любого Р либо оно, либо его отрицание, по крайней мере одно из двух, недоказуемо). Следовательно, непротиворечивость множества аксиом равносильна тому, что есть по крайней мере одно высказывание, которое не является доказуемым на его основе. То, что система непротиворечива, равносильно следующему:

"существует некоторое высказывание, не являющееся доказуемым".

Вновь возьмем гипотетический пример из предыдущей главы, в котором мы предположили, что всем высказываниям соответствуют коды, являющиеся простыми числами, а доказуемым высказываниям, в частности, соответствуют простые числа, являющиеся суммой или разностью трех последовательных простых чисел. В данном контексте в предыдущем высказывании утверждалось бы, что "существует некоторое простое число, не являющееся суммой или разностью трех последовательных простых чисел", что на другом уровне прочтения означало бы: "существует код высказывания, не являющийся кодом доказуемого высказывания", то есть "существует недоказуемое высказывание" или "множество аксиом непротиворечиво".

У нас есть два уровня прочтения для "существует некоторое простое число, не являющееся суммой или разностью трех последовательных простых чисел": арифметический, где указывается только арифметическое свойство; и более высокий уровень прочтения, зависящий от нумерации Гёделя, на котором заявляется непротиворечивость множества аксиом. Теперь сформулируем вторую теорему о неполноте:

если система арифметических аксиом непротиворечива и может доказать все финитные истинные высказывания, то арифметическое высказывание, в котором утверждается непротиворечивость множества аксиом, недоказуемо на основе этих же аксиом.

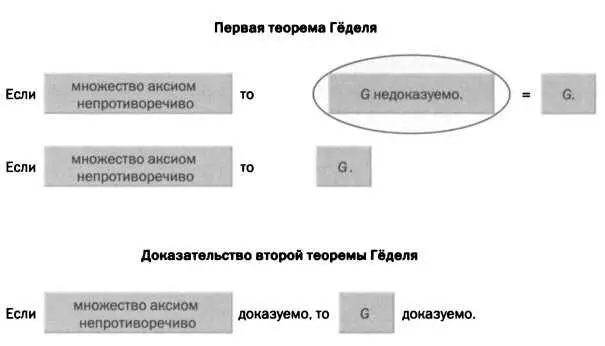

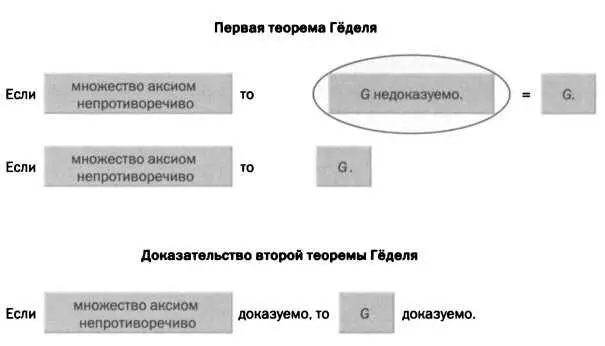

Прокомментируем идею доказательства этой теоремы, как это сделал Гёдель в статье 1931 года. В своей первой теореме о неполноте Гёдель доказывает, что:

если множество аксиом непротиворечиво, то G недоказуемо.

Заметим, что высказывание, в котором говорится: "G недоказуемо", — это само G. То есть G = "G недоказуемо". Следовательно, в предыдущее утверждение, в котором говорится: "G недоказуемо", можно просто поставить G. Или, что то же самое, в своей первой теореме Гёдель доказал:

если множество аксиом непротиворечиво, то справедливо G.

Итак, если доказать, что система аксиом непротиворечива, то высказывание "если множество аксиом непротиворечиво, то справедливо G" будет доказуемым. То есть "если множество аксиом непротиворечиво, то справедливо G" доказуемо, тогда доказуемо "множество аксиом непротиворечиво".

Тогда, по правилу вывода, G тоже доказуемо. Это абсурд, поскольку мы уже доказали, что G недоказуемо. Делаем вывод, что "множество аксиом непротиворечиво" недоказуемо на основе аксиом (см. схему).

В последней главе мы рассмотрим некоторые философские следствия обеих теорем Гёделя о неполноте.

ГЛАВА 4

Гёдель и Эйнштейн

Курт Гёдель и Альберт Эйнштейн были большими друзьями и в Принстоне много времени проводили вместе. Благодаря этой дружбе появились три статьи Гёделя о теории относительности Эйнштейна — в отличие от остальных его опубликованных работ, они полностью чужды математической логике.

Несмотря на все политические и экономические проблемы (первые были вызваны нацистами, а вторые — кризисом 1929 года), в 1930-е годы в Вене бурлила не только богатая ночная жизнь, но и не менее разнообразная интеллектуальная. В кафе, кабаре и клубах по ночам слушали музыку и танцевали, а днем обсуждали искусство, науку и философию. В том же самом баре, где собирался Венский кружок, ночью звучали джазовые оркестры.

Принстон, наоборот, был маленьким провинциальным городом, в котором не было ни клубов, ни кабаре и фактически отсутствовала ночная жизнь. Возможно, было бы преувеличением сказать, что Принстон являлся придатком Университета и Института перспективных исследований (независимых учреждений, хотя и имевших много связей друг с другом), но в действительности было сложно выйти на улицу и не встретиться с преподавателями, студентами или выпускниками, убежденными в своей принадлежности к интеллектуальной элите планеты.

Читать дальше