При классическом обучении нейронных сетей с обратным распространением ошибки вновь и вновь рассматриваются десятки тысяч примеров и сотни тысяч возможных траекторий. И для каждой из рассматриваемых траекторий нейронная сеть обучается приводить в действие различные моторы, чтобы робот переместился из начальной точки в конечную.

После завершения обучения нейронной сети говорят, что она усвоила сенсомоторную карту. В результате центр управления роботом может с высочайшей точностью решать задачи инверсной кинематики всего за несколько миллисекунд.

Мозг усложняется

Успехи в использовании нейронных сетей привели к тому, что уже в XXI веке они стали стандартным инструментом решения множества задач. Однако нейронные сети обладают серьезными недостатками.

Первый из них — переобучение. Второй — большое число параметров, значения которых следует задавать вручную, случайным образом, до начала обучения нейронной сети. Здесь основная проблема заключается в том, что не существует каких-либо руководств и методик, описывающих, как именно следует задавать значения параметров. В результате на решение этой задачи приходится тратить значительные человеческие и технические ресурсы и в большинстве случаев прибегать к старому проверенному методу проб и ошибок. Третий недостаток, носящий скорее философский, нежели практический характер, заключается в том, что мы не понимаем, как именно рассуждает обученная нейронная сеть. Этому не придавалось особого значения до тех пор, пока нейронные сети не стали в полной мере применяться для решения реальных задач. Если мы, к примеру, используем нейронную сеть для контроля антиблокировочной системы автомобиля (ABS), то вполне логично, что инженеры хотят до мельчайших подробностей понимать, как рассуждает нейронная сеть, — только так они могут быть уверены, что тормоза не откажут ни в одной из многих тысяч возможных ситуаций.

Нейронная сеть формулирует прогнозы, однако неизвестно, как именно она при этом рассуждает. Некоторые сравнивают нейронные сети с магическим кристаллом.

С конца 90-х годов многие специалисты по теории вычислений интенсивно работают над созданием новых вычислительных методов, которые позволят устранить эти недостатки или хотя бы снизить их негативный эффект. Окончательное решение в начале XXI века предложила группа под руководством Владимира Вапника из знаменитой компании AT&T Bell Labs, специализирующейся на телекоммуникациях и производстве электроники. Вапник разработал метод опорных векторов (англ. SVM — Support Vector Machine ), при котором для решения линейно неразделимых задач вводятся новые, искусственные измерения, позволяющие преобразовать исходную задачу в линейно разделимую.

Метод опорных векторов лишен большинства недостатков нейронных сетей, поэтому сегодня он пришел им на смену практически во всех областях компьютерных технологий. Тем не менее нейронные сети до сих пор используются в промышленности, в частности в робототехнике, благодаря простой аппаратной реализации.

Нужны ли экзамены?

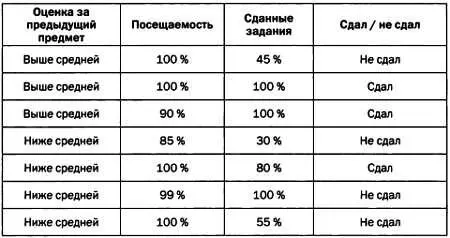

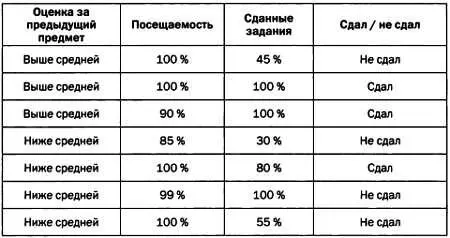

Как вы уже знаете, машинное обучение может применяться во всех областях науки и техники. Но можно ли пойти дальше и применить его в образовании? Как преподаватель определяет уровень знаний учеников? Можно ли автоматизировать некоторые субъективные критерии, которые используют школьные учителя и университетские преподаватели для оценки знаний учащихся? Можно ли спрогнозировать уровень знаний ученика, не проводя экзаменов? На все эти вопросы поможет ответить дерево принятия решений.

Исчезнет ли подобная картина в будущем? Этого наверняка хотят многие студенты.

Деревья принятия решений крайне просты, но очень эффективны для распознавания образов. Они позволяют выяснить, какие переменные играют определяющее значение при отнесении выборки к тому или иному классу. Рассмотрим пример. Допустим, что мы хотим спрогнозировать оценки студентов и располагаем следующими исходными данными.

Хорошее дерево принятия решений, составленное с учетом этих данных, может выглядеть следующим образом.

Читать дальше