Темперировать – значит подрихтовывать, деформировать основные структурные элементы музыки. Этот процесс был неизбежным компромиссом перед лицом поражения, ведь даже настройки, в которых вроде бы удавалось учесть некоторые терции, квинты и октавы одновременно – например, та, что была предложена испанским теоретиком Бартоломео Рамосом де Парехой в 1482 году, – не решали проблему: в иных сочетаниях тонов на клавиатуре музыканты все равно продолжали на каждом шагу встречать волчьи ноты. Не говоря о том, что каждая новая попытка изобрести строй, который был бы достаточно практичен и при этом соответствовал пифагоровым гармониям, приводила к очередному витку идеологических конфликтов.

Пример Рамоса – мятежника, восставшего против непререкаемых музыкальных авторитетов, Боэция и Гвидо Аретинского, – здесь как нельзя кстати. Он протестовал против устоявшихся методов пения и нотной записи, жаловался на дурно звучащие терции, производимые стандартной пифагоровой настройкой, основанной на чистых квинтах, – споры между его сторонниками и противниками не утихали и в XVI веке.

Его боевой настрой слышится буквально в каждой фразе: “Я бы хотел отрубить им головы, – писал он о собственных критиках, – чтобы все это туловище заблуждений превратилось в труп и не могло бы больше жить”. В значительной степени корень споров между Рамосом и его антагонистами находился в теологической плоскости. Под его давлением рисковал обвалиться тот фундамент, на котором была построена вся церковная музыка. Например, рассуждая об устоявшемся мнении, согласно которому трехдольный ритм был наиболее совершенным, поскольку в нем выражалась символика Троицы, Рамос был весьма язвителен. “Сама попытка доказать что-либо в области математики с помощью такого рода аналогий заведомо порочна”, – замечал он.

Среди его оппонентов выделялся священник по имени Николай Бурциус, автор памфлета, направленного “против испанского исказителя правды”. Если старые принципы устраивали

Григория, Амвросия и Августина, возмущался Бурциус, то “кто ты такой, чтобы нарушать этот порядок?… Неужто ты более свят, чем эти столпы Церкви, или более образован, или более опытен?” Ответ Рамоса предположить несложно: “Меня не пугает война”, – заявил он однажды. Со временем, однако, ему все же пришлось покинуть Болонью – и больше он никогда и нигде не публиковался.

Из нововведений Рамоса особого внимания заслуживает новый метод деления струн инструмента, который и в то время по-прежнему использовался теоретиками для разного рода акустических экспериментов, – однострунного пифагорейского монохорда. В его основе, объяснял он, желание облегчить жизнь певцам, которым пифагорейский строй казался слишком сложным и громоздким. Система Рамоса дала любопытный результат: многие квинты, получившиеся при ее применении, сохранили те же самые приятные, идеальные созвучия, которыми они отличались в пифагорейской настройке, однако и многие терции – непригодные к использованию в пифагорейском варианте – теперь звучали весьма гармонично. Этот вид настройки, опирающейся в равной степени на чистые квинты и чистые терции в рамках одной гаммы, назвали чистым строем. Его принцип в действительности восходит еще к II веку – нечто подобное упоминалось в трудах философа и астронома Клавдия Птолемея.

И тем не менее чистый строй мог лишь в небольшой степени утешить несчастных музыкантов, игравших на клавире. Чтобы понять, почему так получалось, потребуется небольшой урок музыкальной геометрии.

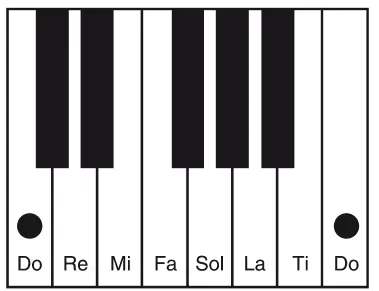

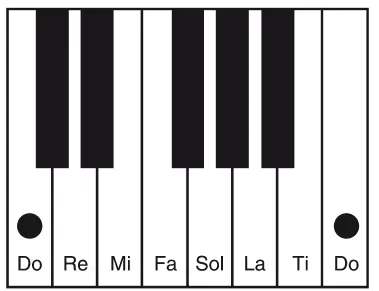

Как и все прочие варианты настройки, чистый строй имеет в своем фундаменте нерушимое правило: октава должна быть чистой. Нота до – зеркальное отражение предыдущей ноты до; вместе они определяют границы музыкального мира. И не только границы – Пьетро Аарон, один из известнейших музыкантов XVI века, считал октаву “столь цельной, столько полнозвучной и совершенной на фоне прочих интервалов, что не только каждый ее голос, но и все прочие консонансы сливаются в ней, признают ее своим лидером, слушаются ее как арбитра, чтут и подчиняются ей как королеве… Она – кормилица-мать всех возможных созвучий”.

Как мы помним, октава создается тогда, когда длины струн находятся в соотношении 2:1.

Установив эти границы, мы теперь можем потихоньку заполнять недостающие части звукоряда. В рамках чистого строя квинта от ноты до получится тогда, когда ее струна будет относиться к исходной в пропорции 3:2.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)