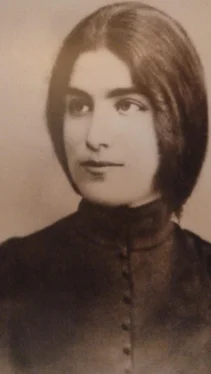

В те дни еще не стояли на каждом углу знаменитые "тумбы", которые манящими буквами провозглашали изобилие культурных развлечений, ожидающих каждого (за плату, разумеется). Редки были в том городе приезды театра или концерты и становились - событием. И немое кино тоже делало там тогда первые шаги [4] Отец Рахели и Шошаны, Иссер Лейб Блювштейн (1833, Полтава - 1923, Тель-Авив), был из кантонистов. Отслужил 25 лет в царской армии, отличился в Крымской войне и вышел прапорщиком с правом жить вне черты оседлости. Он быстро разбогател, переехал в Полтаву, где владел многочисленной недвижимостью, в том числе кинотеатром.

.

Чем же жила наша душа? Книгами. Полными пригоршнями черпали мы из щедрой русской литературы. Каждая книга была Божьим даром. Образы писателей и их героев вошли в круг наших друзей. Они сопровождали нас повседневно. Пушкин, Лермонтов, Надсон. Героини Тургенева: скромница Лиза, Елена... И над всеми - великан русской литературы - Толстой. Мы не только романы его читали, но и статьи, они манили нас, будили наши юные мысли... Беллетристика, публицистика, но превыше всего - поэзия. Мы пропадали на дворе ее Царства. Она всегда была у нас на устах: читаем по книге, заучиваем наизусть...

Мы и литературу других народов узнавали на языке государства [5] Эта особенность чтения сохранилась и при жизни в Палестине. Ср. в письме Рахели другу Ноаху из Цфата в 1925 году: "Одного из них я читаю снова и снова... сборник стихов Эмиля Верхарна. Знаком ли он тебе? Многое из него с успехом переведено на русский" (Milstein, 1985. С. 79).

. "О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!" - пел Тургенев в одном из своих "Стихотворений в прозе" [6] И ставшие крылатыми слова И.С. Тургенева из стихотворения в прозе "Русский язык" (июнь, 1882), и, ниже, слова В.Г. Белинского Шошана записывает на иврите.

, так нами любимых. Мы декламировали эти слова - гимн писателя и поэта своему языку (не без легких угрызений совести, ведь мы были еврейками - и знали это). Это стихотворение было "слишком русским", но русский язык был для нас выходом на общечеловеческий простор, к общечеловеческим ценностям; на обдуваемое ветром поле, где юная мысль парила, упоенная медом слов...

Однако слова лишь оболочка мысли, идея! Идеи! Они, как драгоценные камни и сверкающие жемчужины: основы морали, справедливость, правдивость, истина. "Война и мир" - ты ищешь правды? Вот она, Истина! В ее очистительном сиянии преображается все вокруг, в ней заключены коренные понятия добра и зла.

"Пред тобою две дороги, два пути, и невозможно не выбрать одного из них", - вознес свой голос известный русский критик Белинский, учитель поколения. Первый путь: полная самоотверженность и жертва ради ближнего. "И возлюби ближнего, как самого себя" [7] Левит, 19:12, - согласно рабби Акиве (2 в. н.э.), в этих словах заключено этическое кредо иудаизма.

. Принести себя в жертву отечеству, человечеству в целом.

"Возлюби правду и стремись к добру - не ради награды, но ради самой правды и ради самого добра", - призывал он.

"И в тигле мучений возвысится твоя душа, и вознесется до единения с Богом, и сделается бессмертной". (А я добавлю: он, Белинский, сам избрал этот трудный путь и узнал, что есть страдание. И с насмешкой он изображает иной путь, легкий, удобный, эгоистичный. Я перевожу эти слова из своего дневника, написанного в 14 лет [8] Со слов Шошаны, они с Рахелью начали вести общий дневник, когда Рахели было 10 лет (а ей, соответственно, около 12).

.)

За понятием приходит образ : вот оно - человечество , и вот оно уж измученное . "Мировая скорбь" владеет им. Издалека слышим мы его призывный клич. И угрызения совести пробуждаются в нас с новой силой: перед глазами встает мой народ - он тоже измучен. Разве нет ему места в лукошке нашего детства?

Наш дом был религиозно-традиционным. Мама-праведница и справедливый отец воспитали нас в духе Торы. В детстве мы беззаветно любили молитву, чистую святую Субботу. Каждый праздник соблюдался трепетно и с восторгом. В каждом празднике была связь с прекрасным прошлым нашего народа. Чудо Хануки и Пурима. Ту-би-Шват. Но превыше всего - Песах! То были цветы в нашем лукошке - они расцветали и исчезали... Мы жили от праздника к празднику. Постились полдня в день 9-го Ава и целый день в Йом Кипур. Ходили в синагогу. В детском дневнике осталась память об этом. И на фоне праздников возникла связь с национальной историей. Народ, томящийся в галуте. Погром в Кишиневе - он тоже был запечатлен в нашем дневнике [9] Речь идет о так называемом Кишиневском погроме 1903 года, который произошел в последний день еврейского праздника Песах, соответственно, в день православной Пасхи. "Накануне праздника весь город находился в уверенности, что готовится что-то серьезное, но гражданские и военные власти пребывали в бездействии, по-видимому, согласованном. Когда в пасхальное воскресенье 6 апреля погром начался, ничего не изменилось в праздничных церемониях и протокольных визитах. Губернатор оставался у себя, начальник полиции во второй половине дня посетил священника, военный оркестр играл на площади, в то время как по ее периметру толпа нападала на евреев и стала поджигать их дома. Армия начала действовать лишь в понедельник вечером, арестовала несколько сотен погромщиков и восстановила порядок в несколько минут, не сделав ни одного выстрела. Уровень ответственности администрации как в Кишиневе, так и в Петербурге остался неясным. <���…> В результате дело обернулось катастрофой для репутации России, а во всех языках появилось слово " погром "" ( Поляков Л. История антисемитизма: Эпоха знаний / Пер. с фр. В. Лобанова. М.; Иерусалим: Гешарим, 1998. С. 291-292).

. И тогда раздался клич - своя страна. Старшие братья доносят до нас первые вести о сионистском движении. Герцль, его портрет на стене дома. Мы, 12- 13-летние девочки, мечтаем об Обществе любителей древнееврейского языка, а мама противится тому, чтобы дочки уходили из дому, ходили на собрания. Это продолжалось недолго. Может быть, распался тот кружок. Братья уехали. У нас завелась своя компания...

Читать дальше