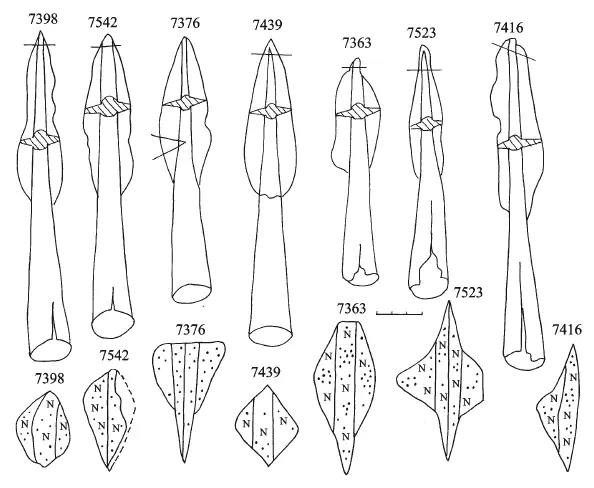

Выделяя тип I железных наконечников копий, оба исследователя полагали, что втулка, проходящая через центральную ось пера до острия, на всем своем протяжении была полой, в отличие от типа П. Это особенно хорошо проиллюстрировано в работе В. С. Патрушева, где на рисунке 45 в сечении пера наконечников типа I в месте прохождения втулки показано сквозное отверстие, тогда как у наконечников копий типа II сечение полностью заштриховано (Патрушев, 1984, с. 86).

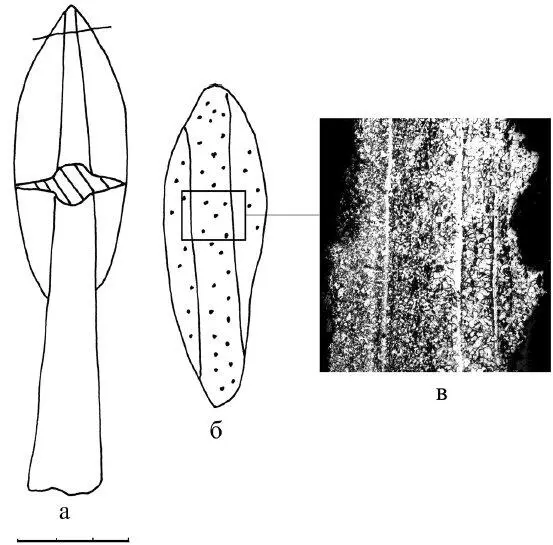

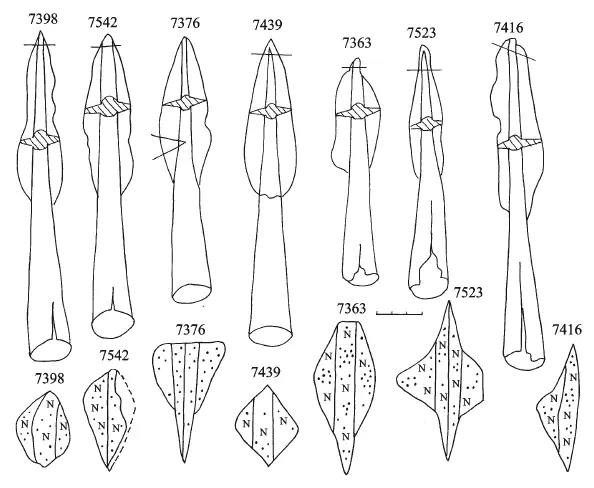

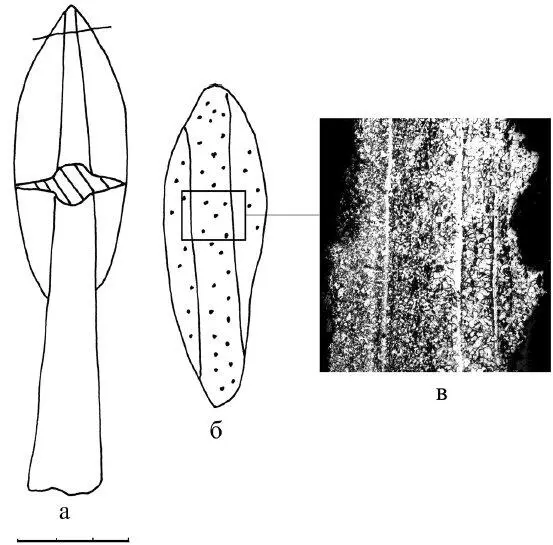

Проведенные нами исследования наконечников копий, относимых исследователями к типу I, не подтвердили использование подобной конструкции пера. Нами было металлографически изучено 24 экз., по форме относящихся к типу I (рис. 9; 10, а). Образцы отбирались таким образом, чтобы получить либо полное сечение пера, либо часть его, захватывающую не только лопасть, но и втулку (рис. 10).

Установлено, что втулка наконечника копья в той части, где она проходила через перо, не являлась полой. Как свидетельствуют данные, полученные при микроскопическом исследовании образцов, перья наконечников, относимых А. Х. Халиковым и В. С. Патрушевым к типу I, были изготовлены с помощью кузнечной сварки нескольких конструктивных деталей (рис. 10, б – в). Основу пера составляла раскованная пластина соответствующей формы, на которую с двух сторон были наварены полосы металла (ребра жесткости), имитирующие продолжение втулки.

Рис. 9. Наконечники копий типа

Удалось проследить следующие варианты соединения пера копья с полой втулкой. Вариант А. Втулка формовалась отдельно на оправке и затем приваривалась к перу с наварными ребрами жесткости. Вариант Б. Основа пера и втулки формовались из одной заготовки, часть которой расковывалась и сворачивалась на оправке во втулку, а на плоскость пера с двух сторон по осевой линии наваривались ребра жесткости, имитирующие продолжение втулки. Вариант В. К основе пера с двух сторон по осевой линии приваривались полосы металла, длина которых превышала длину пера. У основания пера они соединялись и сваривались. Затем расковывались и на оправке сворачивались во втулку.

Рис. 10. Старший Ахмыловский могильник, погр. 247. Ан. 1103: а – наконечник копья типа I, VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (сварка); в – фотография микроструктуры, х70 (сварные швы, феррито-перлит)

Все операции проводились в горячую и требовали огромного мастерства и специальных приспособлений. Конструктивная сварка не была качественной (в ряде случаев хорошо видно невооруженным глазом как по сварному шву расслоились основа пера и наварные ребра жесткости).

Конструктивная схема наконечников копий типа I сложна, трудоемка и может быть оправдана лишь необходимостью подражания бронзовым образцам, хорошо известным в ананьинской среде.

Первые попытки воспроизвести в новом материале форму ананьинских бронзовых непрорезных наконечников копий, видимо, следует связывать с биметаллическими образцами. Например, биметаллическое копье из 314 погребения Старшего Ахмыловского могильника также состояло из нескольких конструктивных деталей. К сожалению, металлографического анализа этого экземпляра не проведено. Можно лишь предположить, что железное перо с ребрами жесткости, имитирующими продолжение втулки, было изготовлено вышеописанным способом с помощью кузнечной сварки, а бронзовая втулка была прилита к основанию пера.

Подобная схема соединения пера и втулки корреспондирует с предложенным нами вариантом А, который, видимо, следует рассматривать как наиболее ранний.

Наконечники копий типа II (по А. Х. Халикову и В. С. Патрушеву) представлены в исследованной коллекции 20 экз. (рис. 11). Образцы для металлографического анализа отбирались по возможности с полного поперечного сечения пера, что позволило проследить его конструкцию. Установлено, что на большинстве изделий этого типа основа пера, ребро жесткости и втулка составляют единое целое (рис. 12), т. е. сформованы из единой заготовки с использованием обжимок и оправок (например, наконечники копий из погр. 215).

Однако в небольшом количестве (четыре экз.) выявлены изделия с наварным ребром жесткости (погр. 114; погр. 284; погр. 711; погр. 889). Формовка пера и втулки этих наконечников осуществлялась либо по схеме, описанной выше как вариант Б, либо как вариант В.

Читать дальше

![Народные сказки - Пера-богатырь [Сказки финно-угорских народов]](/books/422029/narodnye-skazki-pera-bogatyr-skazki-finno-thumb.webp)