В этой области, на наш взгляд, развертывается целый ряд важнейших проблем, цивилизационного изменения основного назначения человека. Приведем только один пример. В своей книге «Тысяча плато. Капитализм и шизофрения» Жиль Делёз и Феликс Гватари в невероятно насыщенной главе «1227: Трактат по номадологии – машина войны», посвященной Чингисхану, проводят важнейшее различение орудия и оружия, связывая орудие со включенностью в труд, а оружие – со свободным действием и возможностью экспериментирования с ним 6. С точки зрения авторов, кочевники, создавая оружие, действуют в оппозиции к государству, производящему орудия и знаки 7. Указанное противопоставление выводит нас к старому платоновскому различению «поэзис – праксис». Эта оппозиция, реконструируемая на основе анализа диалога «Государство», звучит для нас следующим образом: поэзис предполагает безответственное порождение любых технических новшеств, а праксис – нравственное действие, направленное на воспроизводство целостности жизни. С точки зрения авторов, продолжающих тему капитализма и шизофрении, сформулированную в своей более ранней работе 8, расщепление человеческого ума является цивилизационной тенденцией, которую порождает западная капиталистическая форма жизни и хозяйствования. Проблема состоит в том, чтобы сорганизовать разные импульсы – импульс автопоэзиса и импульс праксиса, связанного с воспроизводством и состраданием. В традиции русской философии линии этих двух импульсов, например у Н.А. Бердяева, выступают как проблема соорганизации творчества и святости. Безусловно, на наш взгляд, очень важной в этом контексте оказывается понятийная линия И.Г. Фихте, для которого автопоэзис передается хорошим немецким словом «Die Selbsttätigkeit» – самодеятельность.

Поэтому проблема соорганизации и взаимосвязи процессов саморазвития самодеятельности и воспроизводства в антропологической матрице является весьма актуальной, если мы только не хотим раскалывать любую цивилизационную систему на два лагеря: лагерь кочевников, формирующих машину войны, и лагерь конструкторов и организаторов государства.

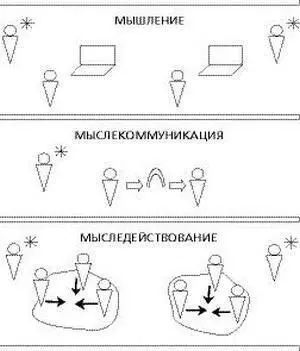

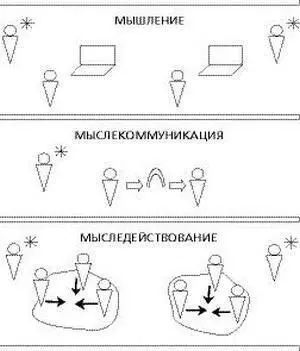

Есть, наконец, еще пятое представление об антропологической матрице, на основе которого возможен синтез всех предшествующих представлений. Оно задается схемой мыследеятельности, предполагающей одновременное описание/реализацию трех базовых процессов, в которые включен человек (рис. 1).

Рис. 1. Схема мыследеятельности

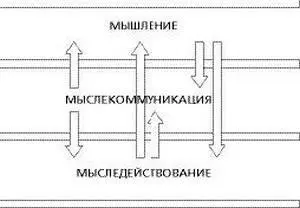

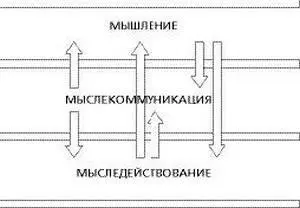

Представление об этих трех процессах может усложняться на основе «выворачивания» в каждый из процессов двух других процессов (рис. 2).

Рис. 2. Усложнение схемы мыследеятельности

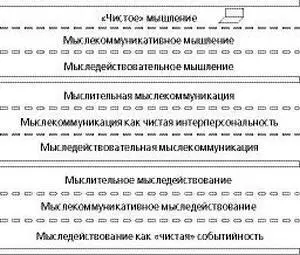

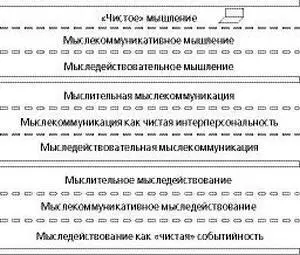

В результате этого выворачивания мы можем получить усложненное представление о наборе процессов (рис. 3).

Рис. 3. Результат усложнения схемы мыследеятельности

Данный тип усложнения схемы мыследеятельности позволяет выявлять и намечать логику объективного усложнения представлений о процессах мышления, коммуникации и действия в ситуации. Но какое отношение эти процессы имеют к антропологическим матрицам сознания помимо того очевидного момента, что сознание должно адекватно отражать усложнение и дифференциацию процессов, в которые включен человек?

Сознание оказывается одновременно включено в осуществление и реализацию этих трех процессов, которые для этого должны быть представлены сознанию, на энергию которого они опираются, как протомышление, протокоммуникация и протодействие.

Важнейшим моментом событийного сознания является ситуация встречи . Что такое онтика встречи, очень важный вопрос, поскольку это – случившиеся, необратимое происшествие встречи. Диалектика со-бытия встречи и события с ударением на «ы» показывает, что происшествие еще должно состояться, быть. В противном случае бесконечные обмены репликами и коммуникации не приведут к со-бытию. Но при этом для каждого из участников пред-со-бытия, некой возможности со-бытия есть предчувствие, некоторое мерило и критерий, пробуждается он или засыпает в этих предсобытийных коммуникативных обменах. Это предчувствие по поводу «быть», «существовать», «жить» и обнаруживается в некоторой пластике сознания, с которой можно работать только в живом поле взаимодействия. Но само это поле, кстати, может быть мертвым. В этом случае для данной организации сознания оно диагносцируется (переживается) как мертвое. Тогда либо гибель, либо счастливый момент «духовной жажды», выталкивающей ко встрече в другом поле и на другом уровне (в другом теле?) иной событийности, например с шестикрылым серафимом у А.С. Пушкина.

Читать дальше