Нам представляется очень важным, что аудиторией конференции стали представители разных гуманитарно-психологических и антропологических направлений исследований, которые смогли принять участие в данном диалоге.

Важнейший результат данной конференции – постановка вопроса о соотношении и связи религиозно-метаполитической антропологии и культурно-исторической психологии.Казалось бы, отец Павел не может рассматриваться как представитель политической антропологии, поскольку его работы посвящены исключительно проблемам религиозной антропологии и укорененности в ней всех типов человеческой практики. Но такой замечательный религиозный мыслитель как Е.Л. Шифферс, осмыслению творчества которого был посвящен специальный круглый стол данной конференции, на основании творческого осмысления работ отца Павла делает важный шаг именно в сторону политической антропологии. Знаменательный фильм Е.Л. Шифферса «Путь царей», в свое время вызвавший своеобразный шок и погруженность в молчание у многих людей, искренне заинтересованных в осмыслении путей развития России, является безусловно своеобразным политантропологическим манифестом, содержательные центры которого находятся в очень близком поле к работам П.А. Флоренского. Строгий литургийный чин фильма, направленный на то, чтобы восстановить Голгофу последнего русского царя Николая II, перекликается с «Философией культа» П.А. Флоренского, один из разделов которой посвящен таинству помазания. По свидетельству игумена Андроника (Трубачева), цикл лекций, лежащих в основе этой книги, был прочитан в мае-июне 1918 г. – накануне убийства большевиками царской семьи в Екатеринбурге. При этом мы говорим вслед за В.В. Малявиным именно о метаполитике, а не о политике, вводя особую метапредметность 1. Под метаполитикой мы понимаем особого типа рефлексивно-мыслительную предметность, которая позволяет выявить условия и возможности любых политических действий, политической коммуникации и политического мышления.

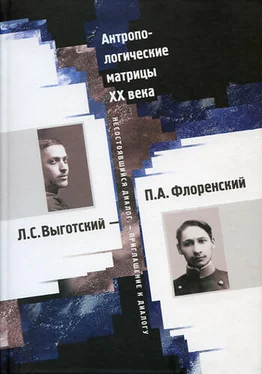

Несводимость и определенная противопоставленность работ, традиции Л.С. Выготского и наследия П.А. Флоренского создают условия для того, чтобы возникла ситуация диалога и были сформированы гуманитарно-герменевтические стратегии понимания, поскольку архитектоника содержания творчества как первого, так и второго мыслителя отнюдь не выявлена и нуждается в специальном продумывании. Прежде всего, оказывается, что сознание Л.С. Выготского и П.А. Флоренского принадлежит совершенно разным типологически антропологическим матрицам. Собственно, отсюда и подзаголовок конференции, который очень четко был подмечен и обозначен членом нашего коллектива О.И. Глазуновой. Сам этот поворот нам представляется весьма знаменательным и интересным: П.А. Флоренский и Л.С. Выготский – весьма разные и в чем-то взаимоисключающие фигуры. Хотя сам характер этой взаимной исключительности еще должен быть установлен. Очень важно, что и Л.С. Выготский и П.А. Флоренский вводят в антропологию и делают в ней операциональным центральное понятие – понятие культуры, освобождая тем самым антропологические дисциплины от субъективно-психологической редукции. Колоссальный успех культурно-исторической концепции Л.С. Выготского в США, где сегодня практически каждый университет имеет на том или ином гуманитарном факультете активного последователя данной теории, на наш взгляд, объясняется именно представлением о культуре, введенном Л.С. Выготским.

Это представление состоит в следующем. Всякий рождающийся человек попадает в поле действия культурных образцов, которые пронизывают взаимодействия ребенка и взрослого. Именно в культурных образцах закреплен опыт деятельности предшествующих поколений, передаваемый последующим поколениям. Опыт предшествующих поколений не передается человеку генетически, и всякий новорожденный появляется на свет абсолютно незащищенным и максимально раскрытым к действию обобщенного культурного содержания. Если ребенок не осваивает данные типы культурного содержания в определенные жизненные периоды, когда он к этому содержанию наиболее чувствителен (сенситивен), то с маленьким человеком могут происходить необратимые изменения. Таким образом, культурно-историческая теория Л.С. Выготского намечает особую форму развития человека – антропогенез в культурно обустроенной среде. Но при этом, как ни парадоксально, в культурно-исторической концепции остается нераскрытым само понятие культуры. Остается неясным, что такое культура, культурные образцы и как действует культура, как осваиваются культурные образцы. Поэтому можно было бы сказать, что концепция Выготского – это антропогенез в культурнообустроенной среде, но без культурогенеза, без раскрытия особенностей процесса возникновения самой культуры. И здесь мы бы обратили внимание на то, что отсутствие исчерпывающего ответа на вопрос, что такое культура, и сделало концепцию Л.С. Выготского столь притягательной для американского потребителя. Во-первых, очевидные пустоты концепции сразу направляют большие группы исследователей на то, чтобы эти пустоты заполнять выполняемыми работами, а с другой стороны, именно неопределенность понятия культуры позволила вписать эту концепцию в американский контекст.

Читать дальше