Конечно, теоретическая «агрессивность» современной философии истории вполне объяснима, учитывая постмодернистский вызов, отказывающий философскому исследованию истории в способности к построению связных концепций исторического развития. Кроме того, представителей философии истории возмущает сведение ее дисциплинарного поля к одному из разделов теории познания. Однако подобная же жесткая позиция в отношении исторического цеха вряд ли облегчит установление диалога.

Справедливости ради следует заметить, что и со стороны отдельных представителей исторической науки нередко выдвигаются претензии на парадигмальность истории в отношении гуманитарных и социальных наук. Этому способствует то обстоятельство, что на современном этапе область философии истории характеризуется разнонаправленными, а зачастую и взаимоисключающими тенденциями. Более того, на всем протяжении ХХ в. ряд тем, традиционно находившихся в ведении философии истории, постепенно перешел к другим областям гуманитарного знания. Выход из создавшегося положения представителями философии истории видится, прежде всего, в необходимости избегать расширительного толкования данного направления [21] Действительно, сегодня понимание философии истории довольно вариативно. Некоторые авторы рассматривают ее как фрагмент (пусть и существенный) более широкой истории цивилизации, духа или культуры. К расширительному толкованию относятся различные варианты рассмотрения философии истории как поля для приложения различных моделей и пространства философских исследований вообще, к примеру, как история идей, понятий, проблем, ценностных установок или познавательных ситуаций.

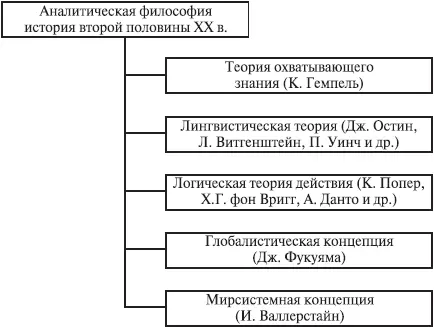

. Философия истории в современном философском знании представлена, главным образом, такими направлениями, как критическая, рефлексивная и аналитическая философия истории, для которых характерен значительный разброс философско-исторических построений. Если критическая философия истории представляет собой, по сути, философию исторического знания, а рефлексивную интересует историческое сознание, то аналитическая философия истории обращает свое внимание на строение исторических эпох и событий [Барбашина. С. 229].

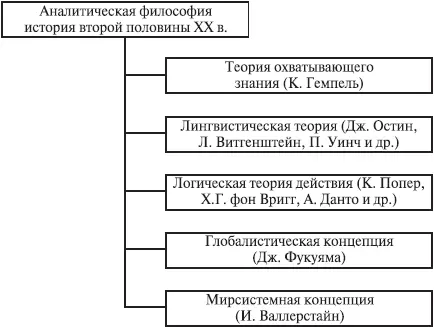

Доминирование аналитической традиции в философии (см. рис. 1.1) продолжалось до 1970-х годов, но с приходом постмодернизма сформировалась так называемая «новая философия истории», напрямую связанная с «лингвистическим поворотом». Несколько упрощая, можно сказать, что суть «лингвистического поворота» состояла в переходе от «говорения» о реальности к «говорению о говорении». В исторической науке это выразилось прежде всего в установлении взаимоотношений между уровнями «принуждения опытом» и «принуждения языком». Уровень «говорения о говорении» предполагает наличие в историописании различных «языков» для рассуждения об исторической реальности. То есть представления о прошлом часто имеют происхождение не в установленном историческом факте, а в языке, используемом историком [Доманска, 2010. С. 10–11].

Рис. 1.1. Основные направления аналитической философии истории второй половины ХХ в.

Как «соединение» постструктурализма французского философа и историка Мишеля Фуко и деконструкции его соотечественника, философа и теоретика литературы Жака Деррида, постмодернизм основное внимание обращает на отношение слов и вещей, выражаемое в форме речевых практик (дискурсов) и на обнаружение культуры письма. При этом последняя не может быть выражена в строгих понятиях, поскольку источник не подчиняется принципу «бытия как присутствия», а воплощает в себе принцип различия и инаковости. Деконструкция текстов выводит на создание отдельных историй, в основе которых лежит описание. При этом каждый вправе составить из этих фрагментов свой коллаж. Тем самым история как система научных знаний отвергается вообще и заменяется множеством виртуальных историй-рассказов (подробнее см.: [Соколов, 2002. С. 316–320]).

Впрочем, постмодернизм далеко не однороден. В философии постмодернизма можно говорить о двух ведущих моделях – французского философа и теоретика литературы Жана-Франсуа Лиотара и голландского философа Франклина Рудольфа Анкерсмита (р. 1945). У Лиотара идея постмодернизма предстает как критика метанарратива – рассказа Просвещения о результатах прогресса научного знания. А со временем метанарративы трансформировались в бесконечное число субнарративов, как самостоятельных, «локальных» игр языка, которые используются в различных научных сообществах (см.: [Лиотар, 1998]). Тогда как Анкерсмит предложил другую метафору постмодерна, сравнив историю с деревом. Если ранний модернизм с его эссенциализмом [22] Эссенциализм (от лат. essentia – сущность) – философская установка, характеризующаяся приписыванием некоторой сущности неизменного набора качеств и свойств.

делал акцент на стволе дерева (исследовании механизмов истории при холизме [23] Холизм (от др.-греч. öλoς – целый, цельный) – учение, рассматривающее мир как единое целое, где отдельные явления и объекты имеют смысл только как часть общности.

ее видения), историзм и поздний модернизм сфокусировали внимание на ветвях дерева (например, истории идей), то постмодернизм сосредоточил внимание на листьях (истории ментальностей и микроистории). Наступившая в западной историографии в 1990-х годах, по мнению Анкерсмита, «осень» заставляет собирать и изучать опавшие с исторического дерева листья. При этом, однако, имеет значение не место, с которого они собраны, а то целое, которое из них можно сформировать.

Читать дальше