Результатом данной методики являются выделенные авторами 6 характеристик: 1) принятие – непринятие себя; 2) принятие других – конфликт с другими; 3) эмоциональный комфорт (оптимизм, уравновешенность) – эмоциональный дискомфорт (тревожность, беспокойство или, напротив, апатия); 4) ожидание внутреннего контроля (ориентация на то, что достижение жизненных целей зависит от себя самого, акцентируется личная ответственность и компетентность) – ожидание внешнего контроля (расчет на толчок и поддержку извне, пассивность в решении жизненных задач); 5) доминирование – ведомость (зависимость от других); 6) уход от проблем. При анализе выделяются два более общих показателя: 1) адаптированности и 2) дезадаптированности ребенка в социальной среде.

После проведения эксперимента, при выборе способов математической обработки данных и интерпретации результатов мы опирались на рекомендации, приведенные в учебных пособиях З. А. Шакуровой и Е. В. Сидоренко. Данные анализировались в программе Statistica 6.0 следующими методами: 1) кластерного анализа (для выделения двух групп – высоко-толерантных и низко-толерантных детей); 2) частотного анализа (для выделения частоты встречаемости исследуемых характеристик в выделенных группах детей); 3) сравнение выборок по Т-критерию Стьюдента (для определения значимости различий по изучаемым характеристикам); 4) корреляционного анализа (для выявления структуры взаимосвязей характеристик эмоционально-нравственной сферы, толерантности и адаптированности (дезадаптированности) детей младшего школьного возраста.

Анализ результатов эксперимента

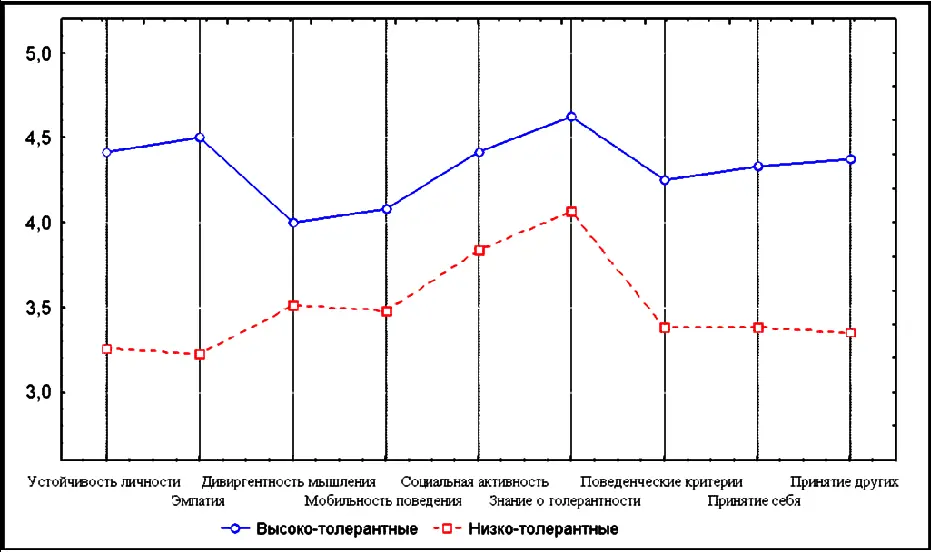

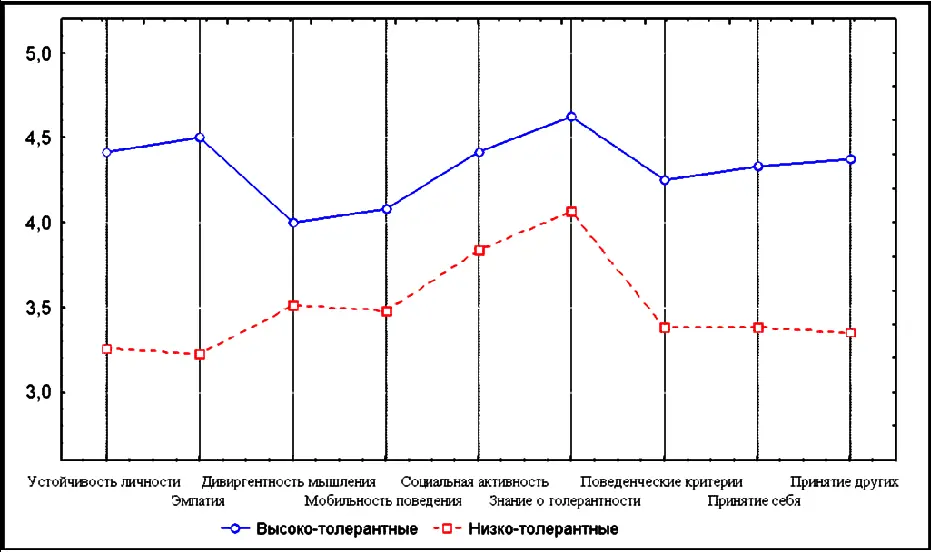

С помощью кластерного анализа были выделены две группы детей, максимально отличных друг от друга по показателям толерантности, при этом выделенные кластеры (группы) являются достаточно однородными (по показателям внутригрупповой дисперсии) внутри. Эти две группы детей условно названы нами как: 1) низкотолерантные и 2) высоко-толерантные. Усредненные профили низко-толерантных и высоко-толерантных детей представлены на рисунке.

Профили, построенные по характеристикам толерантности, в группах высоко и низко-толерантных детей, выделенных методом кластерного анализа

Далее мы анализировали различия между этими группами по показателям эмоционально-нравственной сферы и по показателям адаптации. Различия между группами рассчитаны по Т-критерию Стьюдента. Более значимые различия обнаружены по отдельным показателям эмоционально-нравственной сферы, таким как: умение выражать свои эмоции через продукты художественной деятельности и более четкое понимание людей, не только по сути высказывания, но и по интонации, т. е. с более выраженной эмпатией.

Анализ взаимосвязи уровней толерантности и характеристик эмоционально-нравственной сферы показывает, что группа низко-толерантных детей чаще оценивает различные по знаку поступки как хорошие, а высоко-толерантные дети более адекватно разделяют различные поступки на хорошие и плохие. Этот результат можно рассматривать на уровне тенденции.

В результате сравнения двух вышеуказанных групп детей по показателям социально-психологической адаптированности, выявлены значимые различия по шкалам принятие-непринятие себя, ожидание внутреннего-внешнего контроля, «уход» от проблем. У группы низко-толерантных детей наблюдаются большая выраженность непринятия себя, т. е. они в большей степени не принимают своих собственных качеств, стремятся к тому, чтобы ими кто-то управлял, более ведомы и склонны уходить от проблем, а не решать их.

В итоговой шкале социально-психологической адаптированности выделяются два блока: 1) адаптированность и 2) дезадаптированность. Значения адаптированности у низко-толерантной группы детей несколько ниже (на уровне тенденции), а значения дезадаптированности значимо выше, чем у высоко-толерантной группы детей.

Частотный анализ показал, что в группе девочек чаще встречаются более толерантные, а в группе мальчиков менее толерантные дети.

Методом корреляционного анализа была выявлена структура взаимосвязей характеристик толерантности, эмоционально-нравственной сферы и особенностей социально-психологической адаптированности. По результатам корреляционного анализа, выделена группа системообразующих качеств, собирающих вокруг себя большое количество показателей: устойчивость личности, дезадаптированность, общая эмоциональная компетентность, адаптированность. Показатель – устойчивость личности – является центральным фактором, определяющим все критерии толерантности; он тесно связан отрицательной корреляционной связью с дезадаптацией. Свойство дезадаптации определяет все показатели дезадаптированности личности, которые выделены в теоретической модели методики К. Роджерса и Р. Даймонда.

Читать дальше