Окончательного воплощения замыслы Гоголя не получили. Из-за недовольства собой и сдержанной реакции первых слушателей писатель дважды сжигал вторую часть поэмы и умер, так и не приступив к написанию третьей. В любом случае современная ему критика, занятая текущими проблемами и журнальными баталиями, едва ли была бы в состоянии оценить этот грандиозный замысел. И все же в своем ви́дении прошлого, настоящего и будущего России Гоголь был не одинок. Интересней всего то, что примерно в том же направлении развивалась и мысль Чаадаева.

В 1837 году, через год после роковой публикации «Философического письма», Чаадаев написал «Апологию безумного», где перешел от негативного мессианизма своего предшествующего опыта к позитивному. Мы уже никогда достоверно не узнаем, какие мотивы стояли за этой сменой вех. Возможно, Чаадаев хотел оправдать себя в глазах общества, а потом, возможно, и властей, он мог искренне изменить собственные взгляды, а мог и рассматривать свою новую точку зрения как естественный вывод из предшествующей. Известно лишь, что «Апология…» не внесла в его статус никаких изменений, она осталась неопубликованной, и цензурный запрет с имени автора так и не был снят.

В любом случае Чаадаев в «Апологии…» не стал отказываться от прежних диатриб в адрес России. Подобной автополемике он предпочел гораздо более эксцентрический ход – утверждение, что дальнейшие размышления над волновавшим его предметом привели его к выводу, что будущее России более прекрасно, чем это можно себе вообразить:

Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. <���…> у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества.

Стоит заметить, что в финале «Апологии безумного» содержится резкая критика Гоголя. Чаадаев сравнил всеобщее осуждение его письма с восторженным приемом, оказанным монархом и обществом «Ревизору», комедии, в которой пороки российского общества оказались подвержены столь же уничтожающей критике. Вероятно, Чаадаев видел в Гоголе своего основного и более удачливого соперника в дискуссии об исторической судьбе России и ее грядущем назначении.

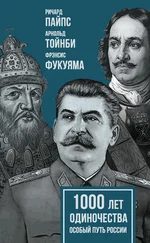

Таким образом, в конце 1830‐х – начале 1840‐х годов Чаадаев и Гоголь независимо друг от друга сформулировали фундаментальную идею, согласно которой главное преимущество России состояло в ее отсталости, и предсказали своей стране трансформационный прорыв, который однажды поможет ей возглавить всемирное содружество держав. Эта идея оказалась необычайно привлекательна для мыслителей, писателей и политиков, во всех остальных отношениях совершенно несхожих друг с другом и даже занимавших противоположные позиции. Большинство из них ожидали, что такой трансформационный прорыв совершится в самом ближайшем будущем, и рассчитывали стать его свидетелями.

В 1854 году, во время Крымской войны, окончившейся для России унизительным поражением, из-под пера одного из главных идеологов славянофильства – Алексея Хомякова вышло страстное обличение собственной страны, на первый взгляд плохо согласующееся с его патриотическими упованиями:

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!

Однако эта пылкая инвектива завершалась совершенно естественным для автора выводом: «О, недостойная избранья, / Ты избранá!»

Если Гоголь верил, что птица-тройка унесет Чичикова из ада в рай, но не смог найти художественные средства, чтобы изобразить это путешествие, то Достоевский посвятил бóльшую часть творчества описанию маятниковых движений человеческой души между добром и злом. В его первом большом романе «Преступление и наказание» убийца становится мучеником, а по пути духовного возрождения его ведет святая проститутка. Герой «Братьев Карамазовых» поражался тому, как в человеческой душе «идеал Мадонны» сочетается с «идеалом содомским».

Знаменитые слова Дмитрия Карамазова: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» – очень часто (десятки тысяч примеров такого рода можно отыскать в сети) цитируются как «широк русский человек». Таким образом, предпринятый Достоевским анализ человеческой природы оказывается характеристикой «русской души». Впрочем, эти два истолкования не противоречат друг другу, поскольку писатель воспринимал русскую душу как идеальное воплощение человеческой природы. С точки зрения Достоевского, русский человек достаточно широк, чтобы принимать и примирять в себе все национальные психеи.

Читать дальше

![Тимур Атнашев - «Особый путь» - от идеологии к методу [Сборник]](/books/24493/timur-atnashev-osobyj-put-ot-ideologii-k-metodu-thumb.webp)