Эти две исходно конфликтные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах». С точки зрения западников, только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеяться на то, чтобы успешно конкурировать с европейскими соседями не только в военном, но и в политическом, экономическом и культурном отношении. Напротив того, славянофилы верили в «особый путь» России, основанный на ее допетровском наследии, православной духовности и общинном духе.

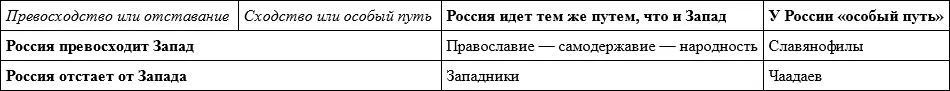

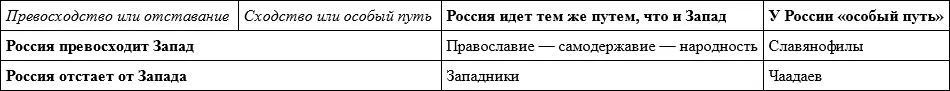

Таким образом, спектр идеологических позиций по поводу миссии России и ее места в мире может быть систематизирован на основании ответов, которые давали приверженцы той или иной идеологии на два базовых вопроса: 1) сравнима ли в принципе Россия с Западом, или у нее есть свой особый путь развития и уникальная миссия; 2) уступают ли российские традиции и обычаи западным или превосходят их?

Представленный набор идеологических альтернатив до сих пор определяет тональность политических дискуссий в России, хотя со времен романтического национализма существенно изменилось понимание самой категории «Запад». Если в 1830–1840‐е годы это слово было более или менее синонимично понятию «Европа», то теперь оно по преимуществу обозначает США, заменившие в русском общественном сознании Францию в качестве идеального воплощения «западных» ценностей и мировосприятия. Другим важным изменением стало возникновение евразийства – движения, рассматривающего Россию не как часть Европы и не как особую культурную монаду, но как центр более широкого сообщества восточных народов. Однако эта идеологическая модель осталась скорее достоянием интеллектуалов и пока не нашла широкого отклика в общественном сознании, несмотря на усиливающийся в последние годы интерес к ней со стороны государственной власти.

Само собой разумеется, режим дискуссии был «асимметричным». Приверженцы официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы для ее распространения, но и обладали возможностью контролировать выражение иных позиций через цензуру и прямые полицейские репрессии. Напротив того, их оппонентам приходилось довольствоваться беседами в закрытых салонах и кружках, рукописями, а также намеками и аллюзиями в сочинениях, предназначенных для публикации. Решающая роль здесь принадлежала литературе и ее критическим интерпретациям.

В течение двух столетий основополагающие произведения русской литературы были закреплены в сознании поколений благодаря школьной программе. Практика школьного преподавания родной словесности также возникла в 1830‐е годы и была тесно связана с возникающим культом поэзии как воплощением национального духа. Если идеология романтического национализма поставила канон литературной классики в центр русской культуры, то сам этот канон обеспечил породившей его идеологической парадигме столь завидное долголетие.

Именно литературные критики становятся главными фигурами в первой публичной полемике о миссии и исторической судьбе России, развернувшейся вокруг «Мертвых душ» (1842). Как это всегда бывает с великими книгами, поэма Гоголя давала основание для различных и даже противоположных прочтений, и приверженцы разных идеологических доктрин поторопились зачислить писателя в свои сторонники. Споры развернулись, в частности, о том, представляет ли собой гоголевское творение свирепое обличение или же безудержный апофеоз России. Во всяком случае, предложенная Гоголем модель русской исключительности сохранила значение до сегодняшнего дня поверх любых идеологических барьеров и водоразделов.

Изображенной в поэме стране «мертвых душ» предстояло, по Гоголю, мистическое возрождение, причем ослепительный прорыв к будущему величию был уготован России не столько несмотря на ее нынешнюю греховность, сколько именно благодаря ей. Религиозные корни этой идеи вполне очевидны – мысль о том, что последним суждено стать первыми, имеет евангельское происхождение. И все же Гоголь интерпретировал эту мысль в русле романтического национализма и применил не к отдельному человеку, но к народу как органическому целому.

Полет птицы-тройки в конце первой части «Мертвых душ» только намекал на грядущее преображение Российской империи в идеальную общину, а ее обитателей – в достойных граждан земного Эдема. Гоголь намеревался в деталях изобразить это превращение во второй и третьей частях. Исследователи давно установили, что план поэмы был ориентирован на композицию «Божественной комедии» Данте, однако тот, отправляя свое литературное alter ego путешествовать по всему загробному миру, никогда не представлял себе, что ад может в результате мистической трансформации преобразиться в рай.

Читать дальше

![Тимур Атнашев - «Особый путь» - от идеологии к методу [Сборник]](/books/24493/timur-atnashev-osobyj-put-ot-ideologii-k-metodu-thumb.webp)