Недавняя уникальная находка реставраторов подтвердила тот факт, что крепостные ворота на Руси нередко нарекали в честь располагавшихся на них икон. В процессе реставрационных работ в апреле 2010 г. в киотах Спасской и Никольской башен Московского Кремля обнаружились старинные надвратные иконы, замурованные под слоем штукатурки в 1930-е гг.

На Спасской башне открылась икона с изображением образа Иисуса Христа с припадающими к нему святыми – преподобным Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским. Время написания фрески достоверно не известно, создана она была не ранее середины второй половины XVII в. Именно эта икона и дала название башне, именовавшейся ранее Фроловской.

Над воротами Никольской башни была замурована икона Святителя Николая Чудотворца, относящаяся к концу XV – началу XVI вв., поврежденная во время боев в октябре 1917 г.

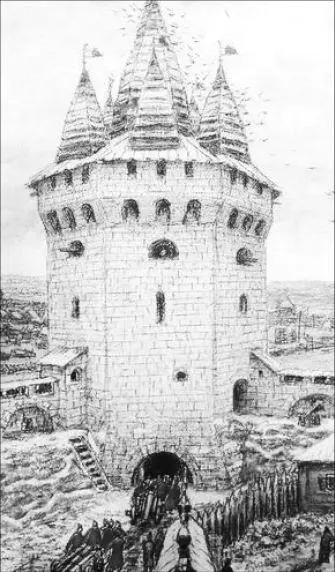

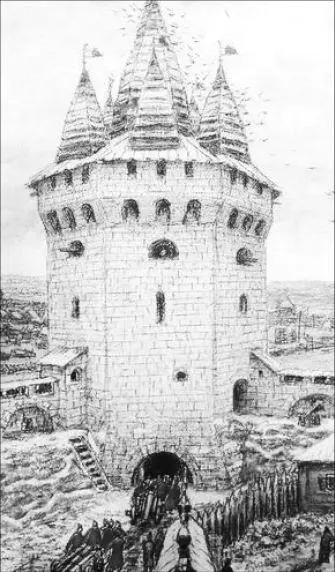

Чертольские ворота Белого города (с картины А. Васнецова)

Впрочем, что значит – стены нет? Она есть, только под землей. В ходе недавних археологических изысканий найдены фундаменты крепостных стен в самых разных местах Белого города, в том числе и на Пушкинской площади. На Хохловской площади раскопана крепостная стена длиной более пятидесяти метров, хорошо сохранились фундамент и кладка, а также уникальные археологические детали. Археологи обещают, что в обозримом будущем остатки стен будут музеефицированы и выставлены на обозрение.

Тверские ворота открывали путь на одну из самых древних улиц Москвы – Тверскую. Как и следует из названия, улица поначалу была дорогой на Тверь, именно по этой улице въезжали в Москву великие князья, цари, императоры и прочие высокопоставленные лица, не говоря уже о чинах поменьше. Посему улицу также называли и Царской.

Тверские ворота на ночь запирались. Закрывали и отпирали ворота специальные люди – воротники, стражники на воротах – обитатели Воротниковской слободы (отсюда и название Воротниковского переулка). Ворота на Тверскую улицу находились в двух местах: в Белом городе и Земляном (на его месте позже возник Камер-Коллежский вал).

Но не только воротами защищали въезд в Белый город. Чтобы москвичи чувствовали себя «как за каменной стеной», для большей безопасности улицы перегораживали еще и поперек, толстыми бревнами-решетками. И если вдруг враги пробрались бы через ворота в город, то полагалось стоявшим у решеток сторожам немедля трещотками оповещать местное население, созывая всех на помощь. Бревнами-решетками начали охранять Москву по царскому указу Ивана III еще в 1504 г., а просуществовали они до 1750 г.

Зачем вообще нужны были ворота? Они являлись важной частью фортификационного сооружения, в которое превращалась крепостная стена в военное время. Будучи третьим кольцом обороны Москвы (после Кремля и Китай‐города), Белый город признавался современниками одной из самых мощных крепостей Европы. Белогородские стены имели несколько ярусов бойниц, позволявших вести длительный непрерывный огонь.

Ворота были необходимы и в мирные дни, особенно ночами. И закрывали их от большого количества стекавшихся в Москву «шальных людей», коих в России во все времена было в избытке. Известно, например, что еще в 1722 г. Петр I посоветовал гостям, которые приехали в Кремль 1 января, чтобы поздравить царскую семью с Новым годом, разъехаться по домам засветло «во избежание какого-либо несчастья, легко могущего произойти в темноте от разбойников». А темнота, надо сказать, была повсеместная. Ведь во всем городе освещалось лишь Красное крыльцо перед Грановитой палатой Кремля, да и то по праздникам. Только в 1730 г. на улицах Москвы появились первые фонари, которые зажигали лишь в те вечера, когда в Кремле принимали гостей, чтобы последним было безопасно добираться восвояси. С конца XVIII в. фонари стали освещать улицу постоянно. Но поскольку с фонарями был связан риск пожара, то в лунные ночи и летом их не зажигали.

До того, как на Тверской установили освещение, в темное время суток горожане обходились фонарями, которые они носили с собой. Но лишний раз на улицу старались не ходить. Того же, кто встречался воротникам и стражникам с фонарем, пропускали дальше только за специальную мзду. А если фонаря при путнике не было, то его могли запросто заподозрить в желании остаться незамеченным и, следовательно, совершить что-то нехорошее. Таких не пропускали, а задерживали и сажали в острог «предварительного заключения» до выяснения личности.

Читать дальше