Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

Здесь есть возможность читать онлайн «Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. ISBN: , Жанр: Культурология, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907290-00-6

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Каждое общество предлагает свой сценарий собственно человеческого поведения от способов удовлетворения витальных потребностей до реализации экзистенциальных сценариев жизни: «Культура – это способ быть человеком».

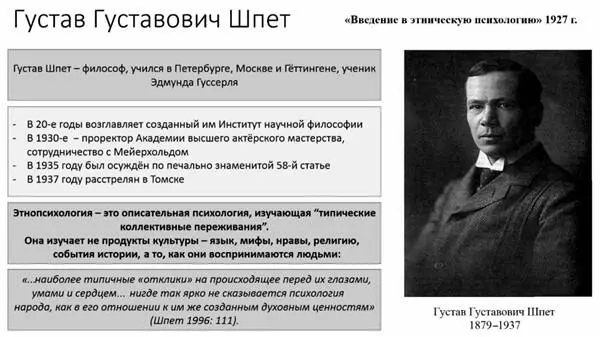

Где таится неуловимая «типичность» представителей того или иного народа? Она в «головах людей» или в предписаниях культуры? Как социальные структуры влияют на поведение человека? Что означает «быть личностью» в контексте исторического и культурного многообразия человечества? Зачем в непредсказуемо меняющемся мире возвращаться к тому, что требует от человека та или иная традиционная культура с ее этикетными сценариями и ритуальными типами улыбки, вспоминать давно раскритикованный термин «национальный характер» или исследовать закоулки мифологического мышления?..

Весь этот круг вопросов поднимается в очерках по культурно-исторической психологии народов, где человеческое поведение рассматривается в диапазоне от социальных стереотипов до непредсказуемых действий «поверх барьеров» норм и традиций.

Книга представляет интерес для широкого круга лиц, специалистов в области психологии, социальной антропологии, социологии, а также для всех тех, чья профессиональная деятельность призывает к тому, чтобы так или иначе учитывать этнокультурную составляющую любого проекта или принимаемого решения – для педагогов, политиков, предпринимателей, юристов, журналистов и др.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.