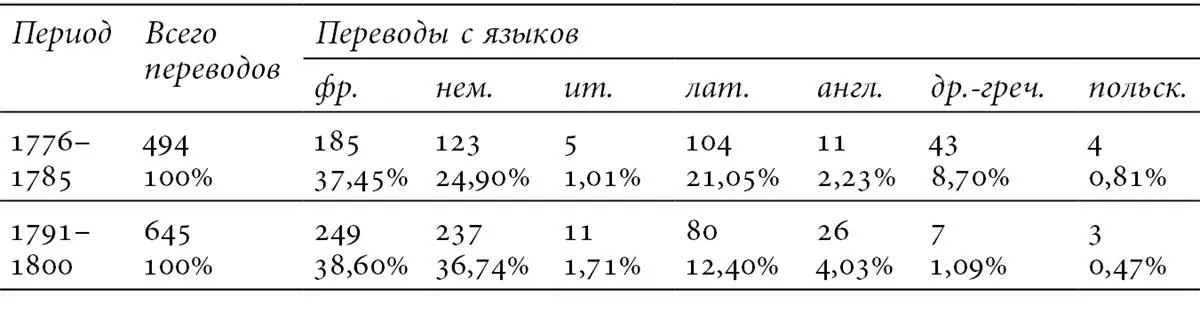

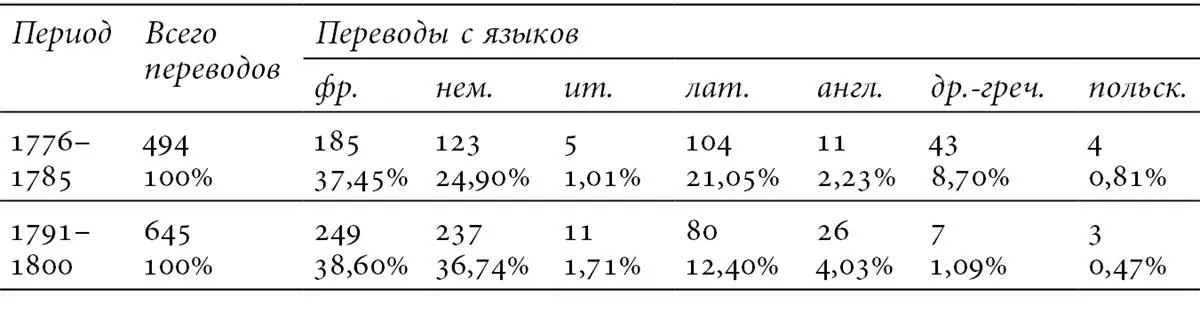

В России, как мы видели выше, выход на авансцену французского как языка, с которого больше всего переводили на русский, – это явление совсем новое, относящееся к 1760‐м годам, в то время как немецкий, наоборот, был частью давней традиции. Однако для литературного перевода ситуация в значительной степени иная, чем для перевода нелитературного. Можно сравнить, например, с десятилетием, предшествующим приходу к власти Екатерины II (1762), при которой, как мы отмечали, книгопечатание и перевод весьма оживились в России. Правда, в 1752–1761 годах переводов литературных произведений в России было совсем мало – 32 за десять лет, да и то больше к концу этого периода, поэтому невозможно делать на основе столь скромного корпуса твердые выводы. Однако кажется не случайным, что в это время в литературном переводе французский и итальянский пользовались почти одинаковой популярностью (17 и 13 переводов соответственно), а немецкий совсем не был источником литературных произведений для перевода (мы не нашли ни одного отдельно изданного русского перевода литературного произведения на немецком языке за эти годы) 164. Но к 1770‐м годам немецкий стал вторым по важности языком, с которого переводили литературные произведения на русский язык, и в последнюю четверть века практически никакой динамики в позиции ведущих языков мы не видим, кроме небольшого уменьшения числа переводов с французского в результате введения цензуры и сложностей со ввозом французской книги в Россию в годы Французской революции ( табл. 13 ).

Однако надо учесть, что доли разных языков в художественном и нехудожественном переводе часто не совпадают (мы сохранили тот же порядок, что и в предыдущей таблице для удобства сравнения).

Таблица 13. Языки нехудожественных произведений, переведенных на русский язык

По этим данным хорошо видно, что, во-первых, для ряда языков их доли в литературном и нелитературном переводе сильно различаются и, во-вторых, что в отдельных случаях их доля в каждом сегменте переводной литературы сильно меняется со временем. Это касается в особенности французского в оба периода (разница примерно в 25–26% в пользу литературного перевода) и латыни (особенно в первый период, разница в более чем 17% в пользу нелитературного перевода, во второй период она сократилась до 10,5% из‐за снижения доли латыни в нелитературном переводе, что отражает постепенный отход латыни на второй план), но также и ряда других языков. Для немецкого доля литературного перевода увеличилась во второй период по сравнению с первым, но доля нелитературного перевода с этого языка выросла еще больше, и разрыв между ними стал ощутимее (около 6% в первый период и около 13% во второй). Очевидно, что, если в области изящной словесности немецкий даже в конце века не может «тягаться» с французским, то в других областях он становится его реальным конкурентом. Более подробно о тематике переводов с этих языков мы расскажем в следующем разделе.

Ощутимое уменьшение переводов с латинского и древнегреческого во Франции в период с XVII до второй половины XVIII века объясняется, вероятно, и тем, что в это время выходило гораздо больше, чем в предыдущий период, франкоязычной литературы во многих областях помимо словесности: как религиозных произведений под воздействием Реформации и янсенизма, так и научных, что отразилось на составе библиотек 165. Однако во Франции за латынью и древнегреческим стояла давняя культурная традиция, поэтому они продолжали сохранять некоторый вес. В России же, при сравнимых объемах литературного перевода, с латинского и греческого переводили в те годы гораздо меньше, чем во Франции, что не удивительно, учитывая малое знакомство с этими языками вне духовного сословия и практику использования французских переводов латинских и греческих произведений, например в дворянской среде 166. Итальянский, который еще в середине века, как мы видели, играл в России значительную роль в переводе литературных произведений, постигла та же участь, что и во франкоязычном переводе. Отметим также несколько переводов на французский с арабского в конце века, что закономерно, учитывая связи Франции с арабоязычным миром, что можно сравнить с появлением редких переводов на русский с китайского и маньчжурского языков. В России к маргинальным, но сохранявшим некоторое культурное влияние языкам, с которых переводили литературные произведения, относится польский, который был частью давней культурной традиции 167.

Читать дальше