1 ...7 8 9 11 12 13 ...75 В своем главном труде, двухтомнике «Наскальные рисунки южного Верхнего Египта», Винклер обнародовал не более 40 % петроглифов, которые ему удалось найти, скопировать и сфотографировать в рамках «экспедиции сэра Роберта Монда» в Восточную и Западную (Ливийскую) пустыни, среди прочего – «большинство изображений лодок» в количестве ста одной репродукции [479]. Спустя почти полвека другой известный немецкий, чешского происхождения, специалист по наскальному искусству нильского бассейна, Павел Червичек, с разрешения лондонского Общества по изучению Египта заново проработал экспедиционные материалы – дневники, фотонегативы и цветные прорисовки – Винклера, опубликовав в виде кратких описаний и фрагментарных иллюстраций значительную часть не изданных предшественником петроглифических памятников [146]. При этом Червичек в своих «технико-технологических» реконструкциях пошел гораздо дальше Винклера: он распознавал не два и даже не четыре, а тридцать три типа ладей, когда-либо высекавшихся на скалах в первобытном и историческом Египте, из которых к до– и раннединастическому периодам относил одиннадцать.

Столь изрядное разнообразие в его систематизации проистекало из того, что Червичек принимал во внимание не только форму лодок, но и всевозможные детали их оснащения: весла, мачты, паруса, надстройки, украшения и т. и. Научно-исследовательская оправданность такого скрупулезного подхода, однако, сомнительна, и «пренебрежение» Винклера подобными «аксессуарами» едва ли случайно. При ближайшем «судомодельном» разборе создается впечатление, что предметно-экипировочная детализация, в той или иной мере применимая к лодкам всех корпусных типов, именно по этой причине вторична и лишь отвлекает нас от важнейших, качественных конструктивных особенностей, в которых, не исключено, кроется суть проблемы появления, эксплуатации и «сакрализации» лодок в додинастическом и фараоновском Египте.

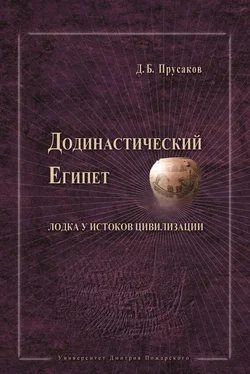

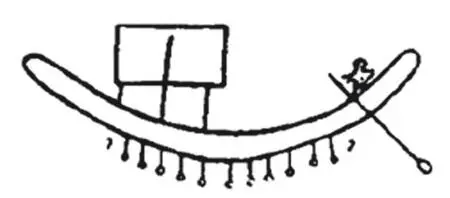

Рис. 10. «Тип 1» Червичека

Тип 1 по классификации Червичека – это ладьи с дугообразным корпусом и «бахромой» направленных вниз весел. На одной из них есть даже кормчий с рулевым веслом, а ближе к носу – прямоугольная «надстройка», изображающая не то парус (большая редкость для египетской доисторической лодочной иконографии), не то «каюту» (рис. 10). Так или иначе, вполне очевидно: если данное судно разоружить, избавив его от «вторичных признаков» снаряжения, то получится идеальная «серповидная» ладья Винклера, что не отрицал и сам Червичек [146].

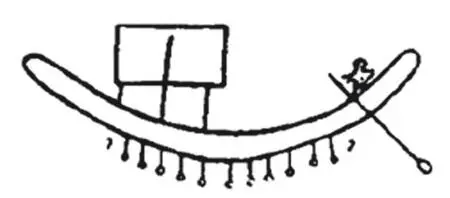

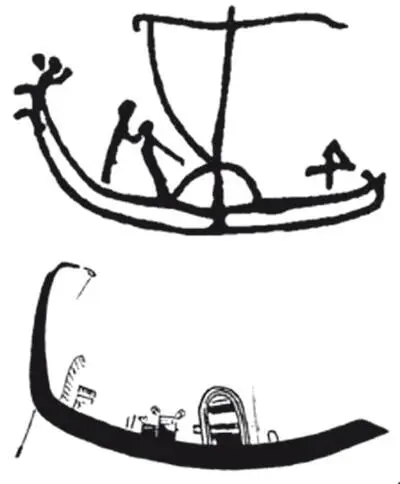

Рис. 11. «Тип 1» Червичека и лодка из росписи доисторической «гробницы 100» в Иераконполе

К этому же типу он причислил лодку с корпусом малой кривизны, мачтой с горизонтальной реей (возможно, древнейшее в Египте изображение рангоута), но главное – с одним высоким штевнем (рис. 11, вверху). Такая лодка, казалось бы, даже отдаленно не напоминает винклерову «серповидную», одновременно не будучи и законченной «прямоугольной» конструкцией. Без оснастки она соответствует, скорее, типу 3 Червичека (см. далее), в известном смысле, действительно, представляя собой особый род ладьи, который у отдельных авторов фигурирует как разновидность «прямоугольного» судна. Лодка «конгруэнтного» профиля (по словам Питри, «иностранная» [365]) является одной из композиционных доминант знаменитой полихромной росписи так называемой «вождеской» «гробницы 100» из герзейского Иераконполя (рис. 11, внизу; рис. 22) [137; 345; 381].

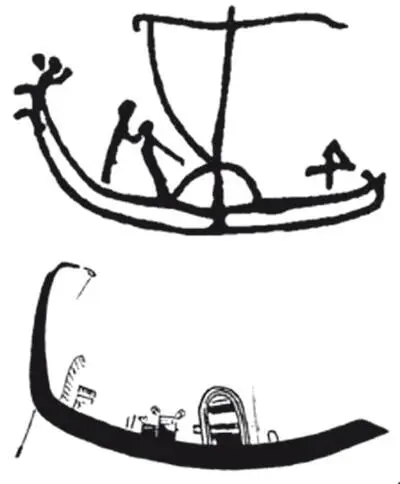

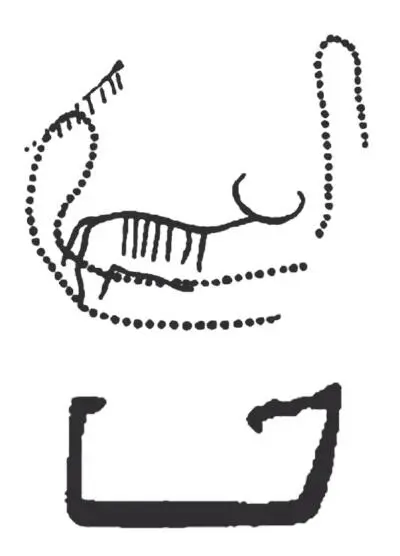

Рис. 12. «Тип 2» Червичека

Тип 2 в «судовом реестре» Червичека – не что иное, как «прямоугольные» ладьи Винклера (рис. 12). Червичек гипотетически прослеживал их существование от неолитического амратского периода (Нагада I) до I династии фараонов включительно, правдоподобно полагая, что именно этот «генеральный» конструктивный тип стал прообразом детерминативов «священных барок» в староегипетской иероглифике, в частности, «Текстах Пирамид» [14]. Сами же «прямоугольные» лодки, по его мнению, до Старого царства «не дожили», хотя в специальной литературе встречалась противоположная точка зрения [67], да и реконструированная «божественная» ладья Хеопса [264] как будто бы опровергает такое допущение, копируя абрис большой «вогнутой прямоугольной» первобытной ладьи (рис. 3, справа; рис. 8, внизу).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу