Monthly. 1950. № 7. С. 35.

241

Kaganovsky L. How the Soviet Man Was Unmade: Cultural Fantasy and

Male Subjectivity under Stalin. Pittsburgh, 2008. P. 122.

242

В книге Бориса Полевого фамилия летчика — Мересьев. — Примеч. ред.

243

Искусство. 1959. № 8. С. 30; Огонек. 1959. № 26. Вкладка между с. 16-17.

244

Дальнейшее рассмотрение этого вопроса см. в: Reid S. Masters of the

Earth: Gender and Destalinisation in the Soviet Reformist Painting of the

Khrushchev Thaw // Gender and History. 1999. Vol. 11. № 2. С. 290–292.

245

Безрукова Д. Уроки одной выставки // Искусство. 1959. № 8. С. 33. Данную оценку большей эмоциональной честности в советской визуальной культуре можно рассматривать в параллели с реакциями читателей на романы Константина Симонова начала 1960‐х годов. См.: Jones P. Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist past in the Soviet Union, 1952–1970. New Haven, 2013. Р. 183–193.

246

Иогансон Б. В. Всесоюзная юбилейная художественная выставка 1957 года. М., 1958. С. 7.

247

Репродукции обеих «Декретов» были опубликованы в: Огонек. 1957. №

50. Вкладка между с. 16–17. «Ждут сигнала» см. в: Искусство. 1958. №

5. С. 5.

248

Среди других примеров см. картины «Былые походы» Геннадия

Сорогина (1956) и «Костры походные» Василия Соколова (1957).

249

Искусство. 1958. № 10. С. 5; Искусство. 1959. № 2. С. 26; Огонек. 1959.

№ 4. Вкладка между страницами 8–9. См. также картину Василия

Соколова «Костры походные», репродукция которой опубликована в: Гапеева В. И., Гусев В. А., Цветов А. В.Изобразительное искусство

Ленинграда: Выставка произведений ленинградских художников, Москва, ноябрь 1976 — январь 1977. Л., 1981.

250

Искусство. 1950. № 2. Вкладка между с. 80–81; также репродукция картины была опубликована в виде двухстраничного цветного разворота в: Огонек. 1950. № 9. Вкладка между с. 16–17.

251

Искусство. 1952. № 1. С. 21.

252

Полевой Б. Грозное оружие // Огонек. 1955. № 47. С. 11–13; Соловьев В.

Ю. Указ. соч. С. 190.

253

Искусство. 1958. № 4. С. 22; Огонек. 1961. № 25. Вкладка между с. 24-25.

254

Огонек. 1960. № 22. Вкладка между с. 24–25.

255

Potts А. Beautiful Bodies and Dying Heroes: Images of Ideal Manhood in the

French Revolution // History Workshop Journal. 1990. Vol. 30. № 1. Р. 11.

256

Potts А. Flesh and the Ideal: Winckelmann and the Origins of Art History. Singapore, 2000. Р. 59.

257

Berger J. Art and Revolution: Ernst Neizvestny, Endurance and the Role of

Art. New York, 1969. P. 99.

258

Leong A. Centaur: The Life and Art of Ernst Neizvestny. Oxford, 2002. P.

94.

Ibid. P. 91.

259

260

Утверждается, что Хрущев на выставке к 30-летию Московского отделения Союза художников в 1962 году назвал творчество Неизвестного «дерьмом собачьим». Как сообщает Джеймс фон Гелдерн, Неизвестный был столь разгневан высказываниями Хрущева, что снял рубашку, чтобы показать ему шрамы на своем теле, напоминающие о ранениях, которые он получил во время Великой Отечественной войны. Далее состоялась их продолжавшаяся целый час дискуссия, в результате чего они пришли к чему-то вроде уважительного отношения к точке зрения оппонента, хотя и не к компромиссу. Известно также, что после смерти Хрущева в 1971 году проект его надгробия по личной просьбе бывшего вождя выполнил именно Неизвестный (Режим доступа: http://soviethistory.msu.edu/1961-2/khrushchev-on-the-arts. Дата последнего обращения 30.04.2017.)

261

Reid S. De-Stalinization and Remodernization of Soviet Art: The Search for a Contemporary Realism, 1953–1963. Unpublished PhD, University of Penn- sylvania, 1996. 361 pp. Fig. 7.7.

262

Reid S. Modernizing Socialist Realism in the Khrushchev Thaw: The Struggle for a ‘Contemporary Style’ in Soviet Art // The Dilemmas of De- Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. P. 218.

Ibid. P. 221.

263

264

См., в частности: Woll J. Real Images: Soviet Cinema and the Thaw.

London, 2000. P. 74–79 и Youngblood D. On the Cinema Front: Russian War

Films, 1914–2005. Lawrence, 2007.

265

Sidorov А. The Thaw: Painting of the Khrushchev Era // The Museum of

Modern Art, Oxford, Soviet Socialist Realist Painting 1930s–1960s. Р. 39-40.

266

Безрукова Д. Уроки одной выставки // Искусство. 1959. № 8. С. 32–33.

267

Серов В. Правда жизни и новизны // Известия. 1964. 16 января 1964.

Перевод в: Current Digest of the Soviet Press. 1964. Vol. 15. № 4. Р. 34–36.

268

Krylova A. Healers of the Wounded Souls: The Crisis of Private Life in

Soviet Literature, 194–1946 // The Journal of Modern History. 2001. Vol. 73.

№ 2. P. 315.

269

Tumarkin N. The Living & the Dead: the Rise and Fall of the Cult of World

War II in Russia. New York, 1994. P. 133.

270

Jones P. Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist past in the Soviet

Union, 1953–70. London, 2013. P. 212–257.

271

Lovell S. The Shadow of the War: Russia and the USSR, 1941 to the Present. Oxford, 2010. P. 9. По утверждению Ловелла, Дениз Янгблад указала, что некоторые из глубинных тем, обнаруживаемых в кинематографе оттепели, в ряде случаев получили продолжение в кино конца 1960‐х и

1970‐х годов; Youngblood D. On the Cinema Front: Russian War Films, 1914–2005. Lawrence, 2007. Гл. 6 и 7.

272

Искусство. 1965. № 2. С. 9.

273

Зименко В. Искусство, ведущее в глубины жизни // Искусство. 1967. №

12. С. 45.

274

Зименко В. Озаренные огнем жизни // Искусство. 1965. № 5. С. 14. Язык военного опыта как незаживающей раны также хорошо заметен в литературных дискуссиях тех лет. См.: Jones P. Myth, Memory, Trauma:

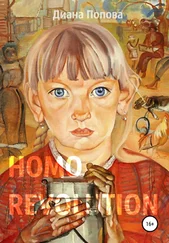

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу