1 ...6 7 8 10 11 12 ...123

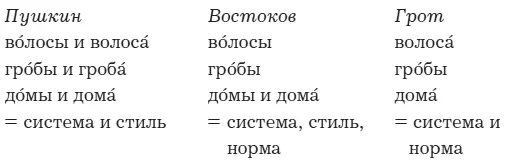

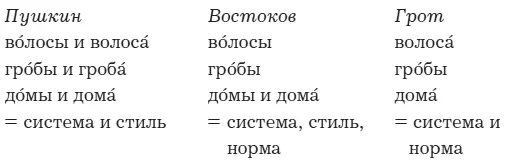

Востоков отказывает в нормативности форме волоса́, поскольку флексия безударна даже в форме родит. падежа ( воло́с, а не волосо́в ), но он же допускает и стилистическое использование вариантов домы и дома, поскольку расхождение флексий сопровождается различием в акценте: дома́, но до́мы. Грот в качестве инварианта избирает «средний член» тернарной оппозиции: во́лосы – волоса́ – волосы́ (власы́). Неизбежность среднего, немаркированного в обе стороны члена оппозиции становится непременным условием стабилизации нормативного варианта.

Как ни сходны по своим проявлениям «стиль» и «функция», они все-таки различаются, и притом весьма существенно, поскольку отражают разную точку зрения на объект. Стиль может проявляться в границах одного жанра или одной функции, это – правило выбора из многих вариантов (неважно, на каких именно основаниях), тогда как функция системна, дана как целостность уже сформированных инвариантов. Поэтому в отношении к стилю можно говорить о количестве расхождений, о том, что является высоким, что – низким применительно к каждому отдельному стилистическому варианту, а о функции так говорить нельзя. Даже то, что такое-то явление присуще (как нейтральный элемент стиля) сразу нескольким функциональным уровням, позволяет каждый раз выступать этому элементу в определенной стилистической маркировке; например, флексия – а́ в словах мужского рода типа катера́ в разговорном, литературном или специальном употреблении получает разную стилистическую характеристику.

Осталось добавить, что наше определение литературного языка отражает его содержание. Литературный язык – не «парадигма», а «синтагма», т. е. не парадигматическая система языка, он представлен в «текстах». В этом смысле словарь и академические грамматики, хотя они и называются словарями и грамматиками современного русского литературного языка, на самом деле излагают материал современного языка нации во всех их стилистических маркировках; иначе и невозможно представить литературную норму, которая может обозначиться лишь на фоне ненормативных ресурсов системы.

Заключая эти заметки, еще раз уточним изложенное здесь представление о «литературном языке». Объективно, как данность, подлежащая изучению, «литературный язык» есть функция национального языка, поскольку функция эта со временем становится все более целесообразной и все шире распространяется, изучает «литературный язык» каждый, кто хочет им пользоваться. Эта функция языка – предмет изучения лингвиста, тогда как норма и стиль – две нерасторжимые стороны одного и того же – объекта исследования. Нет стиля без нормы, но и норма кристаллизуется только в туманностях стилистических вариантов. Явление литературного языка позволяет точнее осознать сущность самого языка, поскольку последовательность порождения литературной речи аналитически, во многих переходных моментах выявляет разные и различные признаки языка. Предметное поле исследования расчищается для наблюдений, а объекты исследования – стиль и норма – выделяются в процессе познания предмета.

Может быть, не очень точно, но образно взаимодействие между системой, нормой и стилем можно уподобить пчелиной семье; здесь матка – система языка, рабочие пчелы – стиль, а трутень – норма, которая важна как действующий факт, но устраняется сразу же, как только под напором системы возникают новые возможности стилистического варьирования.

Социолингвистические аспекты изменения современного русского языка

Исключительная особенность русского литературного языка заключается в его постоянном совершенствовании путем внешнего включения в систему все новых и новых, структурно чуждых поначалу, элементов. Это вызвало в нем особую силу, которую можно было бы назвать «силой выживаемости» в новых социальных условиях, и организовало тот запас прочности, который позволяет русскому литературному языку создавать все новые и новые вариации, гибко откликаясь на потребности времени.

В самом деле, та лингвистическая структура, которую мы называем современным русским литературным языком, т. е. языком общерусским, возникла в результате серии последовательных совмещений первоначально «разных языков».

Прежде всего, с конца XVI века постепенно создалась возможность сближения двух основных языковых систем восточнославянского региона. В результате объединительной политики московских князей северные и восточные русские говоры (территориально – севернорусские, новгородские, и южнорусские, низовские), до того развивавшиеся по различным направлениям и представлявшие вполне самостоятельные языковые системы, стали диалектами одного и того же языка и с этого момента развивались в центростремительном направлении. До начала XVI века северные и южные говоры русского языка различались буквально на всех уровнях языковой системы: развитие корреляции согласных по мягкости – твердости и глухости – звонкости на юге и полное отсутствие такой корреляции на севере: серия нейтрализаций в безударном вокализме на юге и полное сохранение старых позиционных отношений вокализма на севере; стабилизация ударения на севере и развитие подвижных типов на юге; разнонаправленные изменения в области морфологии (особенно в именных формах), в том числе и в некоторых категориальных отношениях (категория вида на юге развивается раньше, чем на севере); много принципиальных отличий в области словообразования и лексики; развитие синтаксических конструкций (в том числе и новых типов подчинительных связей) раньше на севере, чем на юге, и т. д. Все эти расхождения представляли собою разной степени архаизмы одной и той же в прошлом системы, поэтому совмещение их в рамках общенационального языка могло происходить при условии отработки общенациональной тенденции – она легко определялась по наиболее продвинутым в его развитии фрагментам северной или южной системы. В местах столкновения этих двух систем образовались средневеликорусские говоры, прежде всего и раньше всего – говоры столицы, которые соединили в своей системе наиболее важные и далеко зашедшие процессы развития, дав толчок еще более новым изменениям и стимулируя завершение этой общенациональной тенденции. Например, если ограничиться фактами из системы фонем: к моменту создания общенациональной тенденции корреляция согласных по мягкости – твердости охватывала в основном лишь зубные согласные, губные и заднеязычные в эту корреляцию не входили, как не входят они в эту корреляцию еще и теперь в большинстве севернорусских говоров, остановившихся на том этапе развития системы, о котором идет сейчас речь. Становление новой динамической тенденции в общерусском масштабе стимулировало завершение развития, доведение его до логического конца – что и произошло на протяжении XVIII–XIX вв. в так называемом московском койне, которое со времен А. А. Шахматова признается основной диалектной базой русского литературного языка. Категория вида до XVII века ограничивалась только некоторыми видовыми парами и обслуживалась пятью-шестью приставками, рано сгладившими собственное лексическое значение; став динамической точкой системы в момент столкновения двух не совсем эквивалентных видо-временных систем, видовая система организовалась как автономная по отношению к системе времен и стала наполняться все новыми видовыми парами, создавая столь важную теперь грамматическую корреляцию. При этом из многих средств образования видовых оппозиций система окончательно выбрала в качестве основного приставочный способ, переводя приставки из средства словообразования в средство формообразования. Как предложные сочетания имен все больше переходят в парадигматику, так и изоморфные им приставочные глаголы все шире включаются в систему порождения новых глагольных форм. То же касается и других сторон языковой системы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу