(Вопрос из аудитории: Когда автор использует архаические приемы, это является непроизвольным желанием наиболее эффективным образом что-то эмоциональное привнести читателю?)

Использование архаических приемов – это следствие того, что автор находится на огромном эмоциональном подъеме и этот эмоциональный подъем он должен выплеснуть. Больше того, куча авторов о себе говорит (особенно это касается писателей-поэтов, но у художников тоже бывает), что «оно у меня само пришло», то есть это происходит помимо его сознания, помимо его воли. Что это означает? Это означает, что логические схемы у него приторможены в данный момент, а идет вовсю эмоциональный всплеск. Сейчас работают эмоции, а эмоции строятся на этих схемах. Вот эти схемы пронизывают всю человеческую культуру, поэтому в момент эмоционального подъема они вылезают – и ничего ты с этим не поделаешь.

Я пока закончу с темой смены роста героем. Я еще раз подчеркиваю, что речь идет не о ситуации Алисы, Алиса в какой-то момент говорит: «Съем-ка я кусочек увеличителя, может, стану посмелее», – то есть у Алисы все ее изменения роста сюжетно обусловлены. А мы говорим о ситуации типа Ильи и Святогора, когда в сюжете изменения роста нету, но если автор воспринимает героя так, то герой одного роста, если автор воспринимает героя по-другому, то герой другого роста. Я в связи с этим всегда привожу пример из «Волкодава» Марии Семеновой. Как мы знаем, «Волкодав» Марии Семеновой это, с одной стороны, фэнтези, но, с другой стороны, фэнтезийная составляющая касается устройства мира, а то, как мир описан, это явление, которое сейчас можно называть терминами «фантастический реализм», «квазиреализм» и так далее. То есть быт героев подразумевает реализм. Волкодав – это имя главного героя, который вполне себе человек из рода Серых Псов, тотемное название, а так он получился как древний славянин скорее, хотя Семенова имеет в виду древнего финна. Итак, тезис Семеновой первый: Волкодав был ростом выше большинства обычных людей, это позволяло ему смотреть поверх голов. Что вас смущает в этом тезисе? Ровно ничего. Нормальный реализм. Дальше: Волкодав дерется в начале романа с Канаоном, и говорится, что по сравнению с Канаоном (а он сильный, рослый, взят жрецами на службу чтобы специально биться на поединках), Волкодав выглядел как поджарый бродячий пес по сравнению с откормленным, домашним… в общем, Канаон его больше. У меня тоже пока, в общем, нет возражений. Разные бывают громилы на службе, у отрицательных персонажей особенно. Ну культурист, откормили. И рослый культурист. Но к середине романа Волкодав дерется с Итерскелом, и про Итерскела сообщается: полтора Канаона, не меньше. И вот тут, простите, я говорю: че? То есть вы понимаете, что это уже за пределы вот этого вот магического реализма выходит, этого не может быть. Что это такое? Откуда это берется? От эмоций Семеновой, которая испытывает их при описании этого поединка, и от того, как она пытается переложить на нас эти эмоции, потому что там, действительно, поединок, когда на кону жизнь еще одной героини. То есть чтобы свою бурю эмоций обрушить на нас, она про реализм немножко забывает. Получается ситуация Ильи Муромца, который меняется нательными крестами со Святогором (я надеюсь, все-таки предварительно сойдя с его ладони, иначе как-то сложно). Это, собственно, всё, что надо знать о том, как авторы произвольно меняют рост своих героев в зависимости от ситуации.

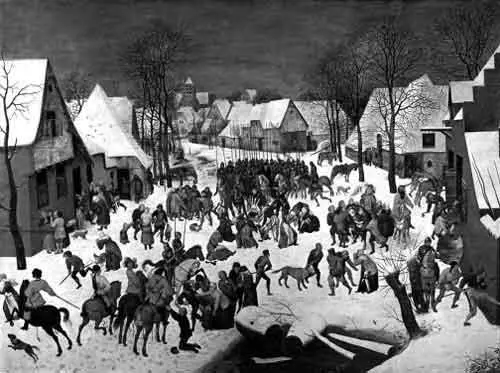

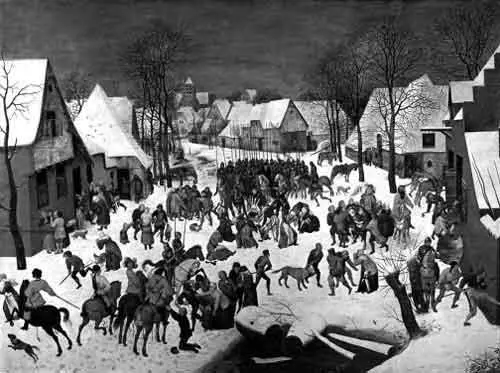

Рис. 14. Питер Брейгель (Старший). Избиение младенцев

Теперь переходим к теме перспективы. Питер Брейгель, «Избиение младенцев». То, что Брейгель библейские события переносит в родную ему Голландию, – это ладно. С этим мы искусствоведов отправим к их истории искусства, истории творчества Брейгеля, к тому, что его называли мужицким и как он описывал голландский быт. Я о Другом. Итак, нам очень хорошо в истории искусства объясняют, как это круто – перспектива и что если искусство не знает перспективы, то оно недоразвито. Правда, из этого становится непонятно, почему же нам нужны гробница Тутанхамона, где со знанием перспективы явно не очень, и многие другие памятники. Но когда искусство перспективу знает, то это ура. Что у нас здесь с перспективой? Смотрите, линейная перспектива, конечно, есть. Домики на заднем плане явно меньше, чем на переднем. Что касается размера фигур на переднем, на заднем планах, у меня уже возникают некоторые вопросы. А еще я что-то проходила в художественной школе про то, что еще бывает перспектива воздушная. Но Питер Брейгель-старший не учился в этой художественной школе и про воздушную перспективу не слышал. Что видно и по другим его работам. И мы задаемся вопросом «не умел или не хотел?». Это очень важный вопрос. Но самое интересное другое.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу