А. И. Герцен, столь мало теоретически знакомый с проблемами философии истории, своим чутьем подошел к этой задаче и дал нам мимоходом набросок, освещающий эту проблему. В своей статье «Venezia la bella» он пытается представить город как живой организм.

«Вода, море, их блеск и мерцание обязывают к особой пышности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои каюты… Земли нет, деревьев нет, что за беда! Давайте еще больше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваяния, картин, фресок. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с Евангелием Св. Марка. Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками, над Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамора, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. Павел Веронезе, Тинторетто, Тициан — за кисть, на помост: каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом». [74] Неточная цитата из «Былого и дум» (ч. 8, гл. 2) А. И. Герцена. (комм. сост.)

Как тонко здесь установлена связь между пышностью Венеции и ее несравненного искусства с положением ее среди пустынных лагун. Как хорошо поясняет эту органическую связь сравнение с моллюском, убирающим свое жилище жемчугом!

Герцен на основании общего обзора города дает характеристику его души.

«Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это узел, которым привязано что-то за водами, — торговый склад под военным флагом: город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер…» [75] Там же. (комм. сост.)

Как же можно ознакомиться с исторически сложившимся культурным организмом, чтобы ярко пережить его, ибо без познания его нельзя живо ощущать ход истории как жизненный процесс?

Мало ознакомиться с обрисовкой исторического организма в определенную эпоху — нужно получить представление о его зарождении, развитии, полном моментами преуспевания, упадка и возрождения, — словом, проследить судьбы его борьбы за историческое бытие. Какой же организм избрать для этой цели? Город ли, государство Эллады, Римскую империю, или же какой-нибудь малый образец: рыцарский орден, политическую партию, художественную школу? Все они не представляют достаточно конкретный материал, хотя каждый из них имеет свою «душу», своего, только ему присущего, гения.

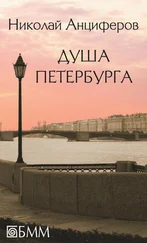

Какой же культурно-исторический организм легче и полнее раскроет свою душу? Его нетрудно найти. Это родной город.

Город мы воспринимаем в связи с природой, которая кладет на него свой отпечаток; город доступен нам не только в частях, во фрагментах, как каждый исторический памятник, но во всей своей цельности; наконец, он не только прошлое, он живет с нами своей современной жизнью, будет жить и после нас, служа приютом и поприщем деятельности наших потомков. Город — для изучения самый конкретный культурно-исторический организм. Душа его может легко раскрыться нам. Так, тосканский город Сьена обещает не только изучающему его, но даже каждому, входящему в него, раскрыть не только ворота, но и сердце. На его Porta Camolia сохранилась надпись: «Cor tibi magis Sena pandit». [76] Больше (чем ворота) Сиена открывает тебе сердце (лат.). (прим. авт.) Надпись на Порта Камолиа, в которой Анциферов переставляет местами второе и третье слова, использует в качестве эпиграфа П. П. Муратов в главе «Сиена» (см.: Муратов П. П. Образы Италии. М., 1911. Т. 1. С. 238). (комм. сост.)

Как же подойти к городу, чтобы раскрылась его душа? Тютчев учил нас чувствовать природу:

Не то, что мните вы, природа,

Не слепок, не бездушный лик.

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык. [77] «Не то, что мните вы, природа…» 1836 — стихотворный афоризм Ф. И. Тютчева. (комм. сост.)

Как же научиться понимать язык города? Как вступить с ним в беседу? Ни в коем случае не следует превращать город в музей достопримечательностей, [78] Под музеем в данном случае подразумевается «хранилище раритетов». К счастью, в последнее время стали иначе смотреть на музей, стремиться представить собрание таким образом, чтобы оно создавало стройные и законченные композиции впечатлений; более того, в музее стали видеть органическую часть города. Примером такого музея может служить Museo Nazionale в термах Диоклетиана в Риме. (Примеч. авт.) Это сопоставление двух типов музеев восходит к наблюдению П. П. Муратова, сравнившего «наводящее уныние» «холодное великолепие» Ватиканского музея с «живым и теплым» мрамором Национального музея, устроителям которого «пришла в голову превосходная мысль — вынести под открытое небо и на солнечный свет часть хранимых в нем античных коллекций» (Муратов П. П. Образы Италии. М., 1913. Т. 2. С. 20, 24). Диоклетиан (243между 313 и 316) — римский император (284–305). (комм. сост.)

которые показываются при экскурсиях, как невежественными фантазерами-гидами, так и специально подготовленными руководителями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу