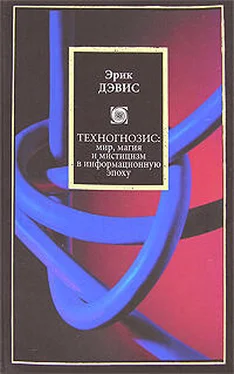

Представьте себе поход в ваш местный торговый центр. Как вы паркуете машину, проходите через автоматические двери и начинаете изучать это место. Представьте отделы магазина, эскалаторы, витрины со всякими вкусностями так ясно и отчетливо, как только можете. Теперь представьте, что эта структура, которую вы вызвали в памяти, в действительности представляет собой базу данных. Мысленно наклейте бумажку «Заказать» рядом с теми объектами, которые больше всего поразили ваше воображение, не забывая ни о чем — ни о паре фиолетовых Reebok, ни про аппарат для изготовления воздушной кукурузы, ни о говорящей игрушке Tickle Me Elmo с улицы Сезам. Проявите известную скрупулезность. А возможно, вы организуете данные по местам встреч: деловые переговоры в Brooks Brothers, мысленные кадры ваших путешествий по ресторанам разных национальных кухонь, дни рождения любимых и телефонный номер ближайшего бутика с нижним бельем от Victoria's Secret. В любом случае нужно было запечатлеть эти виртуальные аллеи в воображении настолько живо, чтобы передвигаться по ним можно было с той же уверенностью, с какой вы обходите свой собственный дом. И, мысленно кликая на витрины и товары, вы сможете получить информацию, которая там хранится.

Вот это и есть ars memoria в дешевой американской оболочке: древняя мнемоническая техника построения архитектурных баз данных внутри собственного черепа. Некоторые римские авторы давали захватывающие технические описания этих «дворцов памяти», рассматривая их в качестве необходимого практического аспекта риторического искусства (риторический термин топик происходит от греческого topos, что означает «место»: место, где можно разместить аргумент или идею). Дворцы памяти могли располагаться в реальных или воображаемых пространствах. Некоторые авторы уверяют, что лучшие дворцы получаются, если вообразить реальное строение и наделить его невероятными свойствами. И хотя сложно поверить, что эта весьма причудливая система хорошо работала, изумительные способности памяти классического мира свидетельствуют об обратном. Сенека, как мы говорили, мог прослушать список из двух тысяч имен и выдать их обратно в том же порядке, Сим-плиций, приятель Августина, мог задом наперед цитировать «Энеиду» Вергилия.

Мы же — словно мыши перед этими могучими слонами памяти. Вынося нашу память вовне, мы делаем запасы фактов, зафиксированных в текстах, на жестких дисках и в карманных компьютерах, не в силах проглотить их за раз. Но с развертыванием колоссальных сот киберпространства — этой предельной ампутации памяти — мы вновь возвращаемся к памяти как информационному пространству, трехмерной сфере, которая находится «вне» нас, хотя в то же время и «внутри» некоего исследовательского пространства, схожего с разумом. С этой точки зрения похвала памяти в «Исповеди» Августина наводит на мысли не только об искусственной памяти вообще, но и об эфемерных сетях киберпространства: «Узри равнины, и впадины, и пещеры моей памяти, бесконечные и бесконечно полные бесконечными видами вещей». Августин называет это «местом внутри, которое все же не является местом», заваленным образами, информацией, эмоциями и впечатлениями. «Над всем этим я бегу, лечу, — пишет он, словно какой-нибудь консольный ковбой Гибсона. — Я углубляюсь в любую сторону, здесь и там, так далеко, как могу, и нет тому конца и края» 165.

Максимально похожим на эти бесконечные ассоциативные полеты памяти занятием у сегодняшних онлайновых спелеологов стал серфинг по Всемирной паутине — технологии, возникшей благодаря раздражению одного человека. Приглашенный исследователь CERN, Тим Бернерс-Ли должен был овладеть запутанной информационной системой Европейской физической лаборатории, но он не очень-то рвался запомнить то, что он называл «случайными связями». Поэтому он разработал персональный заменитель памяти, названный Enquire, который, по существу, являлся гипертекстовой системой, позволявшей ему вставлять в документы слова, которые служили ссылками на другие документы. Чтобы поделиться своей системой с другими исследователями в Сети, Бернерс-Ли срочно выпустил и распространил протокол того, что он назвал World Wide Web, Всемирной паутиной. Остальное, как говорится, история. В 1997 году в интервью журналу Time, которое он дал в научной лаборатории Мас-сачусетского технологического института, Бернерс-Ли описал интуитивную нервную систему гипертекста на примере своей чашки кофе. «Если бы вместо кофе я принес сюда ветку сирени, — сказал он журналисту, — у вас бы установилась четкая ассоциация между лабораторией компьютерных исследований и сиренью. Проходя на прогулке мимо куста сирени, вы бы вновь мысленно переносились в эту лабораторию» 166. Иконки и гиперссылки Паутины имитируют, таким образом, ассоциативные связи памяти, связи, которые придают воображению его интуитивную способность к перескокам и проведению аналогий.

Читать дальше

![Эрик Л’Ом - Магия невидимого острова [litres]](/books/423003/erik-l-om-magiya-nevidimogo-ostrova-litres-thumb.webp)