Каков же главный смысл, главная польза занятий ушу, по мнению старых мастеров? Их ответ столь же прост для китайцев, сколь невнятен для европейцев: занятия ушу воспитывают в людях добродетель, и тот, кто лишен добродетели, ничего не добьется в ушу.

«Чтить воинскую добродетель» — первейшая заповедь китайских ушуистов. Словом «добродетель» в данном случае передано китайское понятие «дэ», которое имеет весьма мало общего с привычной нам идеей добродетели как соблюдения общепринятых правил морали. По традиционным представлениям китайцев, мудрый должен «хранить втайне» свое дэ, причем последнее обеспечивает «целостность его природы». По сути дела, дэ обозначало внутреннее совершенство всякой вещи, полноту жизненных свойств, в которой коренится и всепокоряющая мощь жизни.

Человек, обладающий дэ, это обязательно господин, он привлекает к себе людей, заставляет их быть послушными его воле, но он воздействует на мир скрытно, не обнаруживая себя: человек дэ, говорили древние даосы, не требует от других поклонения, а люди его чтут, не доказывает свою правоту, а все ему верят, не угождает другим, а все люди держатся с ним любезно и т. д. Такое становится возможным потому, что дэ есть, в сущности, лишь чаемый, угадываемый сознанием предел нашего существования — тот предельный миг нашей жизни, в котором она меняет свое качество и, следовательно, входят в интимное соприкосновение с другими жизнями. Не случайно Конфуцию принадлежат слова: «Человек дэ никогда не будет одинок. Вокруг него обязательно соберутся люди». Одним словом, человек дэ живет по пределу своего существования и, следовательно, пребывает в непрестанных метаморфозах; его сообщения о мире есть его со-общительность с миром.

Осуществляемое посредством дэ «Великое Единство» отличается, как видим, особого рода двойственностью. С одной стороны, она объемлет все виды человеческой деятельности и дает каждому явлению его особенное, неповторимое качество: «великое единство», говорили древние даосские мудрецы, дает власть правителю, мудрость подвижнику, женственность женщине и т. д. С другой стороны, реализация «великого единства», которая знаменует и предельную полноту дэ, несводима к отдельным видам предметной деятельности, не принадлежит миру вещей. Указанная двойственность в полной мере распространяется и на традицию ушу в китайской культуре. Является ли ушу воинским искусством, техникой рукопашного боя? Ответом должно быть одинаково категоричное «да» и «нет». Является ли ушу методикой оздоровления? Опять-таки и да, и нет. Является ли, наконец, «искусство Кулака» кулачным искусством? Мы должны каким-то образом усвоить утверждение китайских учителей о том, что подлинное искусство открывается за пределами искусства, а истинное свершение таится в неосуществленном и, может быть, вовек неосуществимом.

Как разрешить это видимое противоречие в толковании практики ушу, а заодно и всей деятельности человека в китайской традиции? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к понятию символической практики, руководствуясь тем соображением, что, когда мы делаем что-либо «символически», нам нет необходимости определять или показывать, что именно мы делаем. Символическое действие примиряет деятельность и покой, единичный жест и бесконечную действенность.

Его прообразом в человеческой культуре выступает ритуал, особо выделенное, известное всем и, стало быть, бесконечно осмысленное действие. Последнее, замечу, и послужило отправной точкой для традиционной китайской философии.

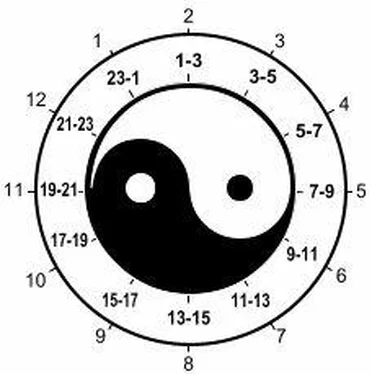

Обрядовое и, в широком смысле, символическое действие как раз и являет собой превращение, событие, ведь оно устанавливает связь между явленным и сокрытым, присутствующим и отсутствующим. В нем воплощена сила трансформации вещей; оно есть событие, в котором претворяется, можно сказать, событийность всего сущего. Это всеобщность, в котором достигает завершения все частное. Такое символическое действие именовалось в китайском мысли «великим превращением» (да хуа) или «одним превращением» (и хуа) мира — превращением всех превращений. Именно: путь всех путей. Канон Тайцзицюань начинается словами: « В одном движении должна претвориться одухотворенность всего тела… ».

Все это означает, помимо прочего, что китайцев интересовали не сущности, а события, не предметность вещей, а со-бытийность предметов. Для мыслителей Китая было не столь важно знать, что есть человек и какое он имеет знание о мире. Главный вопрос китайской традиции — каково отношение человека к миру, как «используются» вещи? Мудреца в Китае делают мудрым не идеи, а отношение к идеям, не образ жизни, а способ отношения к жизни, самое качество переживания.

Читать дальше

![Владимир Малявин - Китай управляемый [старый добрый менеджмент] [litres]](/books/406250/vladimir-malyavin-kitaj-upravlyaemyj-staryj-dobryj-thumb.webp)