Бойцам разъясняли, как нужно себя вести в пушкинских местах, как относиться к находящимся в них реликвиям, произведениям искусства и старины.

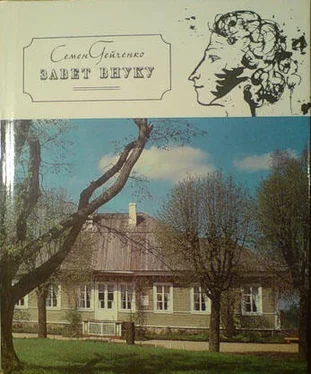

12 июля 1944 года после прорыва войсками 2-го Прибалтийского фронта немецкой обороны в районе Новоржева (левее Пушкинских Гор) группировке наших войск, осаждавших немцев у берегов Сороти, удалось почти без потерь захватить Михайловское и Пушкинские Горы. В результате прорыва у Новоржева немцы оказались под угрозой полного окружения на участке Новоржев — Остров и были поэтому вынуждены бросить все свои силы на укрепление этого участка, сняв их с подготовленных оборонительных сооружений на линии Сороть — Михайловские — Тригорское и дальше вправо.

Поэтому пушкинским местам не суждено было стать ареной таких боев, какие можно было наблюдать около Новоржева. Парки заповедника вышли «с поля сражения» в довольно сносном виде. Они сильно пострадали, но не были уничтожены, чего можно было ожидать.

К Пушкинским Горам мы подходили быстрым маршем по Новоржевскому шоссе.

Выйдя к тому месту, где сейчас находится местный базар, наша группа направилась к ограде монастыря.

Одними из первых после изгнания из поселка немцев я и кинооператор Масленников вошли мы в ограду Святогорского монастыря. За нами направлялась в монастырь группа саперов.

Центральная лестница, ведущая к верхней церкви, была сильно разрушена взрывами и предельно захламлена. Кругом громоздились кучи щебня, кирпича, мусора и огромных камней от взорванной ограды. Там и сям валились исковерканные предметы церковной утвари: подсвечники, паникадила, осколки медных колоколов, вороха бумажных листов вперемешку с немецкими боеприпасами. Из алтарных окон торчали дула вражеских пулеметов и противотанковых ружей.

Подошедшие саперы быстро проложили проход по лестнице, и мы вскарабкались на верхнюю площадку холма, чтобы увидеть поскорее могилу А. С. Пушкина.

Памятник Пушкину оказался наспех заколоченным старыми досками, по-видимому снятыми немцами с полов самой церкви.

Саперы — офицеры и солдаты — стали быстро расшивать монумент. За обшивкой его было обнаружено большое количество противотанковых и пехотных мин затяжного действия.

Вот этот момент обнаружения мин и изъятия их с могилы Пушкина и был тем первым эпизодом, который я начал снимать в Пушкинском заповеднике.

По нашим пятам, вслед за головной группой саперов, в монастырь пришла новая большая группа саперов. Они стали прочесывать щупами и миноискателями всю горку, на которой стоят церковь и могила Александра Сергеевича. Буквально в каждом метре земли саперы находили заложенные немцами мины и фугасы. Они были заложены и в стены древнего собора, и в кладку монастырской ограды, и под ступени лестницы. Фугасы огромной силы были заложены в шоссе на повороте дороги вдоль ограды.

Вспоминается смешная сцена. Какой-то пожилой сапер, услышав из наших разговоров, что рядом с Александром Сергеевичем похоронены Ганнибалы, гневно заметил по адресу гитлеровцев: «Ах, сволочи, и тут успели насовать своих канибалов!»

Немного спустя на площадке перед памятником Пушкина я снял еще один очень выразительный и торжественный момент. Группа офицеров одного из полков с развернутым полковым знаменем взошла на могилу поэта и склонила к памятнику знамя. Коленопреклоненные воины произносили пламенные слова клятвы мщения врагу «за израненную Родину и за поруганного Пушкина!».

Здесь же, на могильном холме, я снимал третий эпизод. Вслед за окончанием прочеса территории монастыря миноискателями на холм непрерывным потоком двинулись боевые подразделения нашей армии, проходившие по Новоржевскому шоссе. Нескончаемой вереницей шли офицеры и солдаты мимо священной могилы. Многие склоняли колени перед памятником, другие целовали мраморные плиты, третьи вскрикивали гневные слова мщения врагу. Вот это я зафиксировал на свою пленку.

У ворот монастыря скоро появились регулировщики движения, какой-то неизвестный художник уже выводил на фанере большой аншлаг.

Это были последние кадры моей хроники в Пушкинских Горах.

Часа через три на командирском «додже» мы тронулись в Михайловское. Ехали довольно медленно, во избежание всяких фашистских пиротехнических сюрпризов. Дороги, несомненно, были соответствующим образом приготовлены фашистами для встречи наших воинов — заминированы. Поэтому ехали мы с большой осторожностью.

Подъезжая к Михайловскому, мы имели короткую остановку в деревне, которая значилась на карте «Бугрово». Собственно говоря, деревни не было. На ее месте стоял один-единственный полуразрушенный дом. Все остальное было в развалинах и пепле.

Читать дальше

![Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.]](/books/434428/semen-gejchenko-u-lukomorya-5-e-izd-thumb.webp)