При разработке проекта поезда большое внимание уделялось степени комфортности состава и его отделке. С учетом заболевания императрицы одним из главных требований было обеспечение комфортной температуры и вентиляции состава 314. Контролировал качество этих работ лейб-медик императрицы профессор С.П. Боткин. Так, при температуре от +8° до-20° градусов в составе должна поддерживаться постоянная температура от 13 до 15 °C г, как «у пола, так и у потолка». Также предусматривалась возможность изменения температуры в купе независимо от температуры в коридоре. Для этого в купе установили сигнальную кнопку. В вагоне императрицы и в большом салоне установили «увлажняющие аппараты» для поддержания определенного уровня влажности (зимой 48–58 %). В четырех вагонах состава смонтировали вентиляторы-кондиционеры для охлаждения летом поступающегов вагоны воздуха. При закрытых дверях и окнах температура в вагонах должна была быть ниже наружного воздуха на 5 °C. 315

Предметы убранства для этих вагонов также заказывались во Франции. В контракте с французскими заводами «Мильтона Pay и К 0» оговаривалось, что «вагоны эти должны быть снабжены всею необходимой мебелью и другими принадлежностями… кроме полотняных и умывальных приборов, настольных подсвечников и канделябров, пепельниц и спичечниц» 316.

Интерьер действительно царский, так, в вагоне императрицы установили умывальник, выполненный из серебра 317. Любопытно, что хотя в это время ватерклозеты (туалет) в вагонах уже предусматривались, по традиции в перечне заказанных предметов упоминается и о «белых с позолотою ночных фарфоровых сосудах» 318.

Впервые императрица путешествовала за границу в новом составе в декабре 1873 г. В ходе этой поездки выявились некоторые недостатки в оборудовании нескольких вагонов. Это были мелочи (многие баки для воды дали течь, трубы для воды, проходившие под днищем вагонов, промерзали, посуда гремела на ходу, провисли жалюзи, выяснилось, что сиденья на диване неудобны), но их немедленно ликвидировали 319. После всех переделок и доработок стоимость монаршего поезда для заграничных путешествий составила 320 905 руб.

К 1880-м гг. сеть железных дорог России существенно расширилась. Для императора Александра III железные дороги стали неотъемлемой и привычной частью повседневной жизни. К концу 1880-х гг. императорская семья располагала вагонным парком, который начал формироваться еще при Николае I.

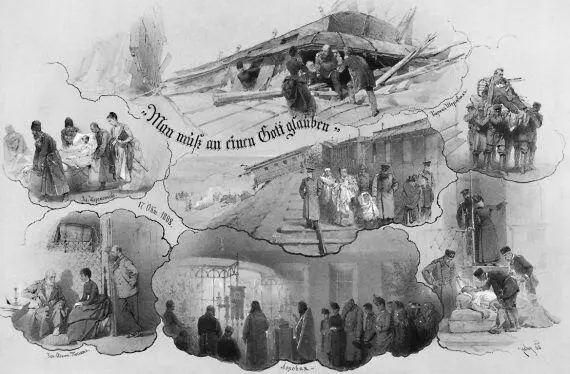

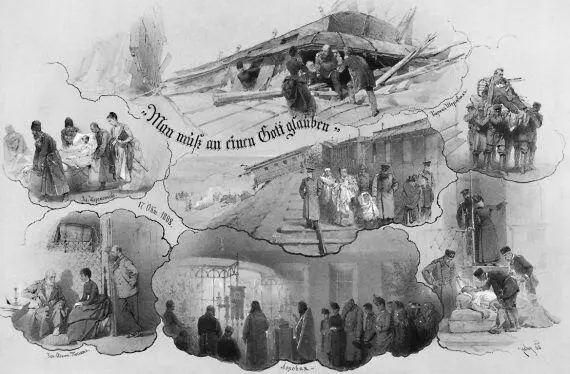

В одном из железнодорожных составов, состоявшем из 10 вагонов, 18 октября 1888 г. царская семья едва не погибла в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей близ местечка Борки под Харьковом. Как установило следствие, причиной катастрофы стало значительное превышение скорости тяжелого царского состава и допущенные дефекты при строительстве железной дороги. Это трагическое событие стало важной вехой в семейном календаре последних Романовых. На момент катастрофы вся царская семья (6 чел.), за исключением маленькой Ольги, находилась в вагоне-столовой. То, что вся семья уцелела под обломками вагона, а лакей, наливавший сливки в чай Александру III, погиб, воспринималось ими как божественное провидение. Естественно, вокруг этого события возникло множество мифов, самый распространенный из них описан С.Ю. Витте. По его словам, «вся крыша столового вагона упала на императора, и он только благодаря своей гигантской силе удержал эту крышу на своей спине, и она никого не задавила» 320. На самом деле в момент крушения поезда стены вагона сдвинулись и задержали падение крыши 321. По материалам проведенного следствия установили, что во время катастрофы погиб 21 и ранено 24 человека. Позже из числа раненых умерли еще двое.

Железнодорожная катастрофа 17 октября 1888 г. под Борками. Акварель М. Зичи.

Железнодорожная катастрофа 17 октября 1888 г. под Борками. Фото 1888 г.

В апреле 1888 г. принимается решение о создании Императорского российского исторического музея. В декабре 1888 г. высочайшим решением приказано поместить на хранение в музей серебряный стакан, находившийся в вагоне-столовой Императорского поезда 17 октября 1888 г. и поврежденный во время крушения близ станции Борки. То, что удалось выжить во время железнодорожной катастрофы, семейство воспринимало как чудо. Николай II ежегодно фиксировал этот день в дневнике как высокоторжественный день. 17 октября 1913 г. он записал: «Вот уже четверть века минуло с того дня, что Господь спас нашу семью от смерти при крушении поезда!»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу