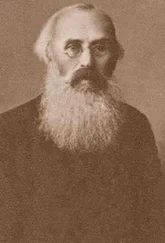

Широко распространенная на Севере грамотность, цивилизованный быт поморов, развитое чувство красоты, выразившееся в строительстве жилищ, в росписях и вышивках, наконец, своеобразный и богатый язык — все это создавало целостную картину особой культуры, сложившейся на окраине России за пять-шесть столетий. А хозяйственная жизнь народа, трудившегося на морской ниве, материальная культура поморов составили основание этой зрелой и богатой духовной культуры. Максимов с подлинно писательским мастерством воссоздавал в своих записях целостный облик увиденного им мира, через портреты встреченных им людей передавал характерные особенности разных народов, населявших обширную губернию. Такое повествовательное мастерство и поставило книгу Максимова в ряд заметнейших сочинений того времени.

Когда «Год на Севере» появился отдельным двухтомным изданием (это было в 1859 году), все крупнейшие журналы высоко оценили труд молодого писателя. В «Библиотеке для чтения» выступил ее тогдашний редактор А. В. Дружинин, один из ведущих критиков и прозаиков; книгу Максимова он воспринял, прежде всего, как явление изящной словесности, что для тонкого и проницательного ценителя прозы ведущих русских мастеров значило очень много. Н. В. Шелгунов, рецензировавший «Год на Севере» в «Русском слове», писал: «г. Максимов человек места, по преимуществу, он сроднялся тесно с русской природой, с русской жизнью, он отлично чувствует и понимает ее и в этом заключается секрет его силы и той поразительной верности, с какой он описывает быт русского крестьянина и простую, но осмысленную верным пониманием жизни и окружающих обстоятельств, речь простого русского человека». [p11] 11 Русское слово, февраль 1860, отд. Критика. Библиография, с.13

Судить об отношении к произведению Максимова в литературных кругах того времени можно по цитате из «Отечественных записок»: «Первое впечатление, производимое книгой, совершенно в пользу автора. Вы видите живую, наблюдательную, восприимчивую натуру; вы чувствуете присутствие неоспоримо замечательного таланта в этом рассказчике, который о чем бы ни принялся говоритьвам — о поездке ли по морю во время бури, об ужасах ли полярной зимы, о поездке ли в Соловки, об утомительной езде по тундрам или о процессе рыбной ловли и рыболовных снастях — непременно увлечет вас живою непосредственностью впечатлений, простотой и прелестью рассказа. Начнет ли он передавать вам разговор поморских крестьян — вы чувствуете, что перед вами говорят живые люди, что в их речах нет слова сочиненного, придуманного автором. Все это явления природы, все это сцены из жизни, отлично схваченные, отлично переданные, и вы с жадностью перелистываете книгу, незаметно приближаетесь к концу и, может быть, пожалеете, что нельзя идти дальше, что вместо двух довольно толстых книжек не написано их больше». [p12] 12 Отечественные записки, декабрь 1859, отд. Русская литература, с. 86—87

Но не только литературные достоинства определяли ценность книги Максимова. Ее высоко оценили и представители строгой науки. «Записки Русского Географического общества» так отозвались о труде путешественника: «...рассматриваемое сочинение хотя и не представляет систематической связи этнографии и истории (что впрочем, и не было целью автора), но для того, кто в истории ищет народной жизни, должно быть названо одним из важнейших для нее пособий...». [p13] 13 Записки Русского Географического общества, 1862, кв. 2, отд. Библиография и критика, с. 54

Венцом общественного признания труда писателя-путешественника было присуждение ему за книгу «Год на Севере» малой золотой медали Русского Географического общества.

Время показало, что значение «Года на Севере» шире его литературных и научно-познавательных достоинств. Сочинение это открыло в русской литературе тему Севера. То, что писалось о Поморье и архангельской тундре до Максимова, отличалось точностью и добросовестностью наблюдений, нередко было отмечено печатью таланта. Однако только в «Годе на Севере» был по-писательски осмыслен феномен целостной культуры приполярной «Украины» и воссоздан в слове «образ жития» русского народа, за сотни лет противостояния суровой природе выработавшего могучий свободолюбивый характер человека-творца, привыкшего бороться и побеждать, высоко нести свет народной нравственности и культуры.

***

Теме Русского Севера Максимов оставался верен всю жизнь. Почти во всех написанных им книгах он, так или иначе, возвращался к впечатлениям своего первого большого путешествия.

Читать дальше