Оба сужающиеся ввысь пилона отгораживают внешнее пространство от того, что ждет нас за ними. Перед пилонами поставлены четыре огромные статуи фараона - строителя храма, как бы охраняющие вход и вместе с тем его прославляющие. На плоскостях стен пилонов видна многометровая фигура фараона в мчащейся колеснице, поражающая маленькие фигурки врагов. Вновь это масштабное сопоставление фигур зрительно увеличивает пилоны, делает их поистине грандиозными. Этой же цели служил и другой, уже чисто архитектурный прием, заставляющий еще сильнее почувствовать всю колоссальность архитектурных форм. Между пилонами расположен портал входа в храм. Нетрудно заметить, что его большой размер согласован с размером скульптур и изображений на пилонах. Однако некогда в этот портал был вставлен другой, деревянный, значительно меньший, сквозь который проходили люди. Этот деревянный «человеческий» портал в сопоставлении с большим каменным порталом и пилонами как никакая другая деталь говорил о ничтожестве входившего человека по сравнению с изображениями фараона и самой архитектурой священного жилища божества.

Мы минуем портал и входим на широкий обнесенный высокой каменной стеной двор. Вдоль стен идут колоннады (см. обложку), дававшие защиту паломникам от палящих лучей солнца. Но и тут впечатление от колоссальных архитектурных форм не покидает нас. На обратной стороне пилонов все те же грандиозные фигуры, резко очерченные врезанной в камне контурной линией — бороздой. Вглядываясь в эти изображения, мы видим, что их рисунок часто не считается с каменной кладкой стен. Более того, кладка порой как бы подчинена рисунку, поскольку различные по величине блоки камня не образуют ровных рядов, а предстают компактной единой массой так называемой циклопической кладки, поверх которой бегут линии рисунка фигур. Тут стоит вспомнить и представить себе излюбленные в Древнем Египте ночные шествия. Неровный, пляшущий свет факелов не только заставлял четче выглядеть божественные изображения, но и таинственно изменял их очертания благодаря бегущим полосам света и тени. Фигуры как бы оживали, двигались, изменялись.

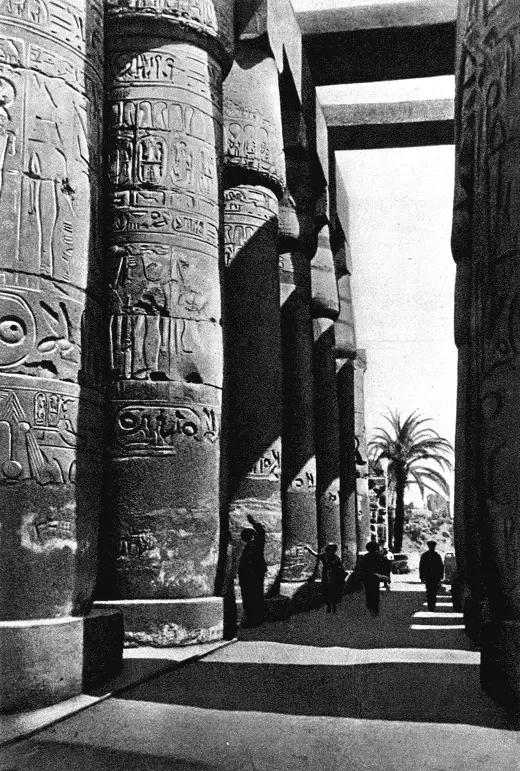

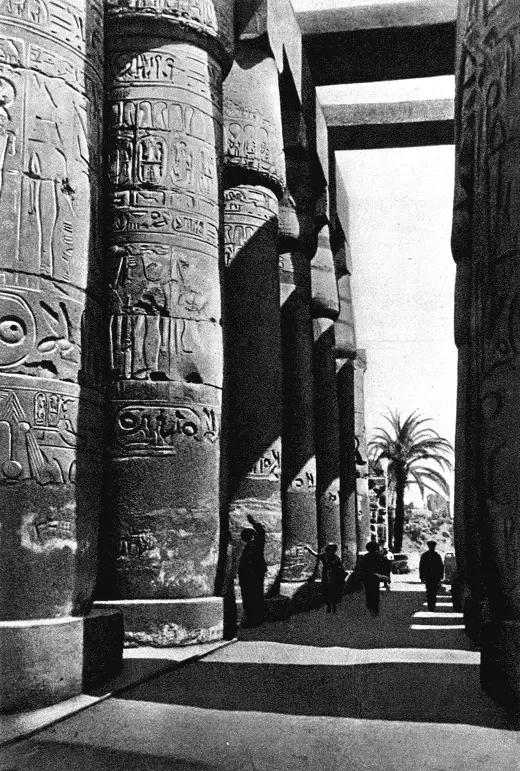

2. Гипостильный зал храма Амона в Карнаке. Кон. XIV - нач. XIII вв. до н. э.

Это умение воспользоваться светом и тенью с целью обрисовать массивность стен архитектор Древнего Египта показал в такой детали, как венчающая часть пилона. Криволинейное очертание выкружки, как бы выбранной в массиве кладки, и нависающий полувал завершающей плиты «лепят» архитектурную форму, позволяют познать толщу пилонов, отделяют гладкую ослепительную поверхность их стен, готовую слиться с знойным небом. Этот прием «лепки» тенью архитектурных форм перенесен и в детали. Не менее последовательно применены зрительно тяжелые пропорции, выраженные обычно в целых числах (вспомним египетский треугольник с отношением сторон 3:4:5), так соответствующие незыблемости инертных каменных масс египетской архитектуры.

За двором расположен гипостильный зал — «зал явлений» божества, сплошь заставленный могучими колоннами, несущими перекрытие из массивных каменных блоков (илл. 2). Колонны заканчиваются капителями, то собранными в бутоны, то распускающимися, в священный цветок Нила — лотос. Колонны уподоблялись каменному лесу, воздвигнутому по воле фараона, а перекрытие, окрашенное в синий цвет с золотыми звездами и изображениями парящих птиц, символизировало небо. Здесь, в этом таинственном месте, погруженном в полумрак, могли находиться лишь избранные. Свет проникал сюда либо через дверь, либо через окна, размещенные под потолком, там, где более высокие колонны прохода сменялись низкими. Далее, за гипостильным залом, располагалось святилище, совершенно лишенное света, куда могли войти лишь жрецы.

Нетрудно заметить, что архитектурная композиция египетского храма, всего его грандиозного по размаху комплекса рассчитана на последовательное восприятие в течение определенного времени. Сперва длинная аллея сфинксов подготовляет человека к входу в храм. Затем следует зрительно тесный проход между гигантскими пилонами, за которыми открывается пространство двора храма. Он, в свою очередь, сменяется гипостильным залом — «залом явлений», с его лесом колонн, подавляющих своей массивностью вошедшего человека. Полумрак настраивает на восприятие чего-то необыкновенного. И, наконец, это необыкновенное — изображение божества — появлялось, несомое жрецами, возможно, в то мгновение, когда последний луч заходящего солнца, освещая таинственное святилище, проникал сквозь двери, преднамеренно расположенные друг против друга.

Читать дальше