Не остались в стороне и монастыри с храмами. Как уже говорилось, паломничество в один из известных храмов каждый приличный японец должен был совершить хотя бы раз в жизни, но жизнь такой возможности часто не предоставляла — и поэтому храмы пошли навстречу паломникам. Они вывозили священные реликвии (как синтоистские, так и буддийские) в какой-либо небольшой храм в густонаселенной местности и устраивали, как сказали бы сейчас, выездную презентацию. Экспозиция реликвий не только укрепляла веру и авторитет храма, но и засчитывалась посетителям как паломничество к настоящему святому месту, с прикладыванием к путевому листу оригинальной храмовой печати. Такие выставки назывались дэкайтё (букв. выездное раскрытие святыни) и были крупными событиями. Людей заранее оповещали о них через расставленные повсюду информационные щиты (косацу). Выездные сессии часто устраивали старейшие и известнейшие храмы страны, такие как Дзэнко (основан в 644 году), Сэйрё (896 год), Нарита сансё (939 год).

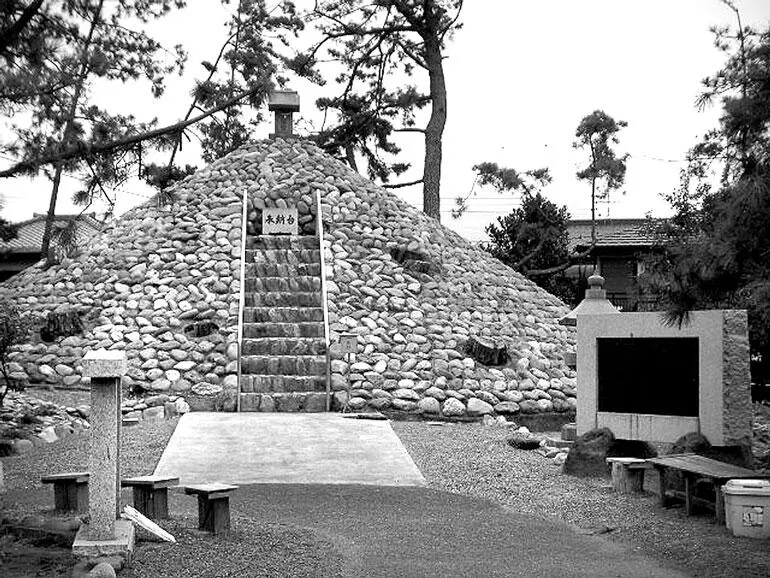

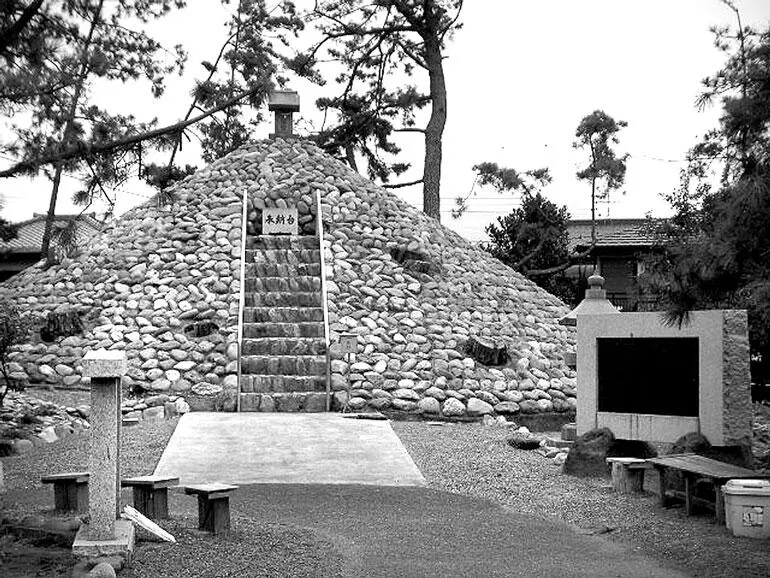

Рукотворная мини-Фудзияма

Со временем появился другой, не менее мощный стимул для организации храмовых экспозиций — деньги. За деньгами выезжали в крупные города, в первую очередь в Эдо. Первая такая экспозиция прошла в столице в 1670 году, после чего практика быстро укоренилась. В 1720 году устраивать дэкайтё в столице храмам разрешили не чаще, чем один раз в 33 года, и с разрешения бакуфу. За годы правления Токугава только длительных, сроком более месяца, экспозиций в Эдо прошло более полутора тысяч. Это был важный фактор городской жизни. Местом проведения таких мероприятий чаще всего (166 раз!) становился небольшой, но очень популярный буддийский храм Эноин, основанный в 1657 году в память о жертвах великого пожара годов Мэйрэки. Храм Дзэнко (префектура Нагано), например, в удачный год за одну выездную сессию мог собрать в столице до 10 тысяч рё золотом.

Рядом с такими деньгами просто не могли не появиться мошенники. В 1814 году во время “выездного раскрытия святыни” храм Цубои хатиман (Осакский округ) выставил изображение и личные вещи военачальника XIV века Кусуноки Масасигэ (1294–1336). Вскоре, однако, выяснилось, что экспонаты, на которые с благоговением взирали паломники, это подделка, взятая напрокат в столичной закладной лавке. Выставку со скандалом закрыли.

В современной жизни японцев принцип символического участия в некоем большом деле органично слился с понятием виртуальной выгоды. Как и повсюду в мире, японские супермаркеты завлекают покупателя условными баллами, которые он получает за каждую покупку. Чем дороже покупка, тем больше баллов на счету — и тем больше выгод рисует ему воображение в будущем. На японцев, с учетом их экономно-сберегательной психологии, этот прием действует сильнее, чем, например, на американцев, привыкших больше тратить, чем копить. Во всяком случае сегодня многие японские супермаркеты регулярно объявляют странноватые распродажи — по обычным ценам. Во время таких распродаж меняются только баллы, начисляемые покупателю (их дают в два или три раза больше). Чтобы не застрять в пробке, магазины в дни таких “распродаж” лучше объезжать стороной: столпотворение там напоминает выездную сессию храма на старинных гравюрах. Покупатели стремятся в магазин не затем, чтобы купить товар дешевле, что можно понять, а чтобы получить больше условных баллов. Это понять труднее — ведь эти баллы “сработают” в будущем, и только при условии новых покупок. Судя по всему, принцип “как бы экономии” работает исправно.

Брак как социальный контракт

Как и сегодня, в эпоху Токугава люди вступали в брак для продолжения рода. Обеспечение устойчивой связи между предками и потомками считалось делом серьезным, и полагаться в нем на романтическую любовь, которая сегодня есть, а завтра нет, было по меньшей мере легкомысленно, если не безответственно. Поэтому организацию семьи брали на себя люди опытные, умудренные жизнью. В отличие от Европы в Японии семью религиозными скобами не крепили и не требовали от супругов “любить друг друга вечно, пока смерть не разлучит их”. Право расторжения брака имел только муж — для этого ему нужно было написать соответствующую бумагу и вручить жене или ее родственнику-мужчине. Причину развода можно было и не указывать: “Муж имеет право развестись со своей женой по одной прихоти, не давая никому отчета в сем поступке” [Головнин, 1816]. Жена развестись с мужем по своей инициативе не могла, однако имела право поставить вопрос о разводе. Правда, только в двух случаях: если муж без ее согласия распоряжался ее личным имуществом (например, сдавал в скупку одежду, украшения) либо исчезал на 10 (позднее на 12) месяцев. Соответствующее заявление в обоих случаях подавала не сама жена, а ее отец или брат. Измены мужа или побои поводом для развода не считались.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/431417/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah-thumb.webp)