Теперь рассмотрим присущую произведению горизонтальную оппозицию между мелодией и ритмом. В некотором роде она по-своему проявляет тот же вид двойственности. В противоположность мелодии, неравномерный арабеск которой нарушает правильность троичного размера благодаря частому обращению к синкопе, группа ударных, представленная поначалу барабаном, соблюдает эту правильность – в том, что касается партитуры. Однако на самом деле она таит в себе несколько видов бинарных формул: оппозицию двух ритмических мотивов, следующих друг за другом всегда в одном и том же порядке; имеющуюся внутри этих ритмических мотивов оппозицию двух изохронных элементов – восьмой и триоли; находящуюся внутри первого мотива оппозицию двух пар (восьмая плюс триоль), продолженную двумя восьмыми, также образующими пару, такую же оппозицию двух пар (восьмая плюс триоль) во втором мотиве, продолженную на этот раз двумя образующими пару триолями, так что от одного такта к другому функция выражения двойственности переходит от элемента восьмой к элементу триоли, либо к двум составляющим единицам ритмической системы в целом. Следовательно, если мелодия стремится к асимметрии даже помимо той асимметрии, которая вызвана троичным размером, то ритм стремится к симметричным и многократно умноженным бинарным оппозициям.

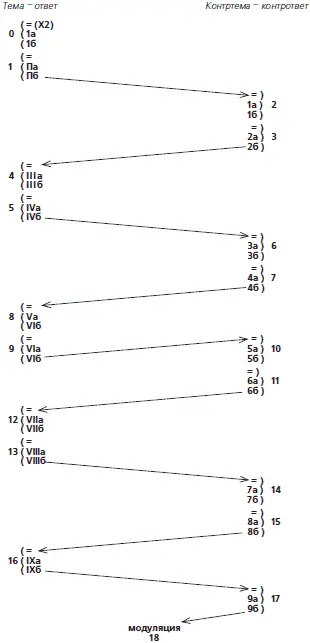

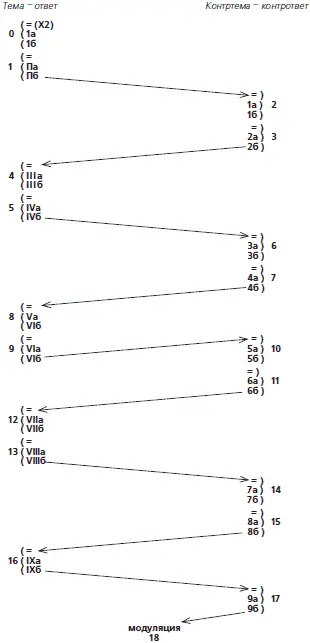

Таким образом, мелодия и ритм поддерживают с размером двойственные отношения. Внутренне присущий мелодической речи ритм нарушает размер. Напротив, группа ударных, независимо от того, усилены они другими инструментами или нет, соблюдает метрическое членение, однако эти ритмические мотивы – иначе говоря, ее речь – вызывают противоположный эффект. Слух воспринимает группу ударных не так, как она написана, или, лучше сказать, он воспринимает чуть больше того, что написано, – в отличие от мелодии, синкопы которой читаются в партитуре. После двух начальных пар (восьмая плюс триоль) слух не останавливается на последней из двух восьмых, стоящей перед тактовой чертой: предыдущая триоль устремляется к первой восьмой следующего такта, образуя с двумя другими триаду; по противоположным основаниям, но и второй мотив, который начинается сразу после этого, требует сцепления трех последовательных триолей посредством первой восьмой следующего такта. Вступающие в цифре [12] литавры усиливают этот эффект благодаря акцентам на первой и последней доле каждого такта; однако они его не создают (см. таб.).

Как объяснить этот феномен? Отчасти по соображениям, зависящим от ритма, как это было видно чуть выше, но также и, может быть, в особенности тем, что с самого начала произведения в дело вступают не один, а два ритма: только что рассмотренный ритм барабанов, а также пиццикато струнных, пока еще ограниченное виолончелями и альтами и остающееся на заднем плане, но уже вполне ощутимое. Это пиццикато обрисовывает мелодическую линию, какой бы бедной она ни была; оно же удваивает развиваемый барабаном ритм – с помощью упрощенного ритма, уменьшенной модели другого: три четверти, затем две четверти, продолженные двумя восьмыми, вместе образующие раскачивающийся ритм, в котором от одного такта к следующему узнается то же самое чередование троичного и бинарного принципа, которое уже было отмечено. Но и это еще не все, ибо, с самого начала атакуя квинту, продолженную удвоенной октавой, внушающей впечатление унисона, струнные снимают с первой сильной доли свой акцент и передают его на вторую и третью доли, с которых, кажется, начинается такт благодаря эффекту как бы «анакрусы». Тональные и ритмические отклонения объединяются, вызывая впечатление двух троичных размеров, смещенных по отношению друг к другу. Идя в паре с мелодией, которая постоянно подкрепляет ожидания и часто предвосхищает с помощью синкопы следующий такт, ритм действует наоборот и, кажется, постоянно опаздывает на одну долю. Арфа, воспринимаемая как ударный инструмент, но наделенный более экспрессивной силой, чудесно подчеркивает этот аспект: она вступает в цифре [2] четвертями на второй и третьей доле; те же акценты переходят затем к скрипкам и далее к духовым (цифры [6] и [7]); арфа вновь вступает в цифре [8] на второй доле половинами, замещаемыми в цифре [10] четвертями, которые только на второй и третьей доле образуют аккорды из трех, а потом четырех звуков. Таким образом, в течение всего этого периода и далее (так как эффект, производимый тромбонами, достигает своего пароксизма в последних шести проведениях) вторая доля является выделенной и, следовательно, противопоставляется первой, не выделенной или менее выделенной, чем две другие.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу