Всё это мост над бездной. Всегда смотрят на икону, а что за этим стоит? Величайшие культурные традиции, которые сдвинуть с места невозможно. Это духовно-культурная традиция. И если вам не дарят цветы — не удивляйтесь, у нас мужчин нет, быть не может, трубадуров-то не было никогда. У нас Дон Жуана до XIX века в литературе не было. Чтобы был Дон Жуан, должна быть женская тема — по крайней мере, Лаура или донна Анна. А у нас романов-то о любви нет. Они не существуют. У нас нет ЭТОЙ литературы. Это все придет с Запада в начале XIX века. Это Тургенев, это Бунин, но это западное отношение к женщине.

К искусству нельзя относиться формализованно. Оно — вещь не формальная. Из культуры никогда ничего не пропадает. Если что-то было — всегда там и останется. Возьмите образы женщин, созданные Александром Сергеевичем Пушкиным. «Чистейшей прелести чистейший образец». Пушкин был действительно гениальным писателем и действительно русским писателем, несмотря на совершенно немыслимое смешение кровей. Пушкин есть доказательство того, что не обязательно нужно родиться русским, чтобы быть подлинно русским писателем. Он как раз и доказывает, что это вопрос не этнического начала, а духовной традиции, духовного наследства. Пушкин был подлинным русским писателем, создав всю русскую литературу. Какие потрясающие женские образы: Татьяна Ларина («Евгений Онегин»), Маша Миронова («Капитанская дочка») — Александр Сергеевич эту традицию, Богородичную, удивительнейшим образом запечатлел.

* * *

Мы не берем жизнь человека, мы берем то, как отражается слово, а оно отражается как слово искусства, как слово национального сознания. Вот где исток. Вот в этой теме высокой жертвенности, высокой жертвы и непорочности. Она прижимает к себе, к груди Ребенка, который еще от Нее не отделился, но глаза Ее устремлены не на Него — Она смотрит на нас, и в глазах Ее великая всемирная скорбь, печаль за нас. И Она отдает это в свою жертву.

Тема Приснодевы, очищения, мироочищения — очень важная вещь. Она проходит красной нитью через всю эстетику русского искусства. Даже тогда, когда оно из древнерусского искусства стало светским и европейским, все равно женский портрет и женский образ сохраняют эти традиции. Боровиковский, Рокотов, Крамской, Поленов, Врубель — когда русские художники пишут женщину, они пишут ангелов в душе, они пишут человека с ангелом в сердце.

* * *

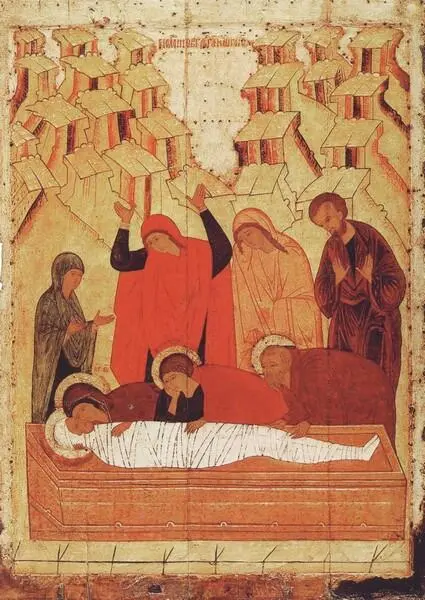

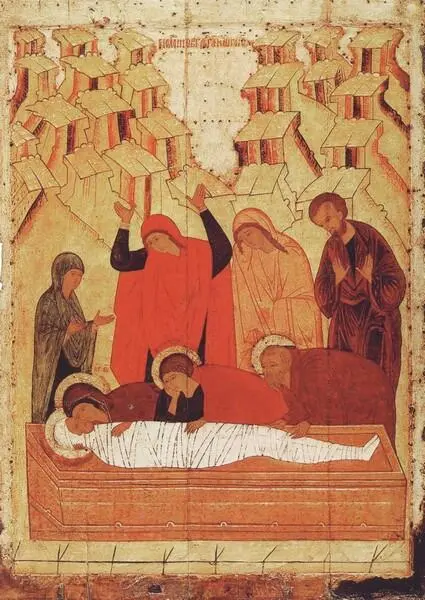

Положение во гроб. XV в.

Вторая половина XV века. Новгородская «Пьета» («Положение во гроб») — сцена оплакивания Христа Богородицей. Почему мы выбрали именно новгородскую? Потому что она в достаточной степени редкая. А Новгород в отношении иконописи город вызывающий. Авангардный. Он предлагает цвета, композиции, каноны, которых в других московских и вообще российских школах не было. Потому что Новгород — республика, он ганзейский, связан с Ганзой и с Европой через северные морские пути. В общем, Новгород — город особый. Это единственный республиканский город до Ивана Грозного в России, имеющий вече, имеющий народное собрание. Новгород — это очень крупный православный центр. Мы предлагаем вашему вниманию эту крайне левую новгородскую «Пьету». Композиция построена на диаметре, а это тема кремнистого пути, тема ландшафта, но не просто ландшафта, а ландшафта, восходящего к горнему, к крестному пути. У одного из самых глубоко православных русских поэтов — Михаила Юрьевича Лермонтова есть такие слова: «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит». Кремнистый путь — это крестный путь. Во всех школах изображена эта крещатка — тема крестного пути. Это тема одновременно Положения во гроб и Оплакивания. В композиции этой иконы — белая горизонталь. Это совершенно уникальная вещь — Христос лежит, закутанный в саван. Он сам в нем спеленут, изолирован. Он — телесно неприкасаем. И Богородица прильнула к нему щекой умиления, и у них такая одна щека. Тема Умиления. У Него очи смежены, Его здесь нет, а Она смотрит на нас. У Нее глаза смотрят на нас так же, как у Владимирской Богородицы. Потому что Она смотрит вдаль, в ту точку, куда отдана эта жертва. Агнец заклания. И Она вся в этом. А дальше идет изображение Ее матери, Анны.

В отличие от «Пьеты» Джотто, где присутствует непримиримость со смертью, здесь — скорбное примирение. Тут и Мария Египетская, и Иоанн, и еще одна удивительная фигура. Когда вы смотрите на икону, эта фигура становится центральной. Это фигура Марии Магдалины — в красном одеянии, с воздетыми руками. Линии этих рук каким-то образом соответствуют линиям крещаток, усиливая экспрессию, подъем и вибрацию, которая может быть только на новгородской иконе. Цветовой лаконизм; контраст красных одежд Магдалины и белых пелен Христа; динамичные линии скал, устремляющиеся к Христу; руки Марии Магдалины, как два черных крыла, создающие экспрессивную энергетику; прильнувшая к щеке Христа Богородица — всё это сливается в мощную, эпически величавую мелодию. Но вообще иконе это не свойственно, потому что икона должна сохранять какое-то очень большое равновесие внутри себя. А здесь — максимум эмоциональной экспрессивности.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу