Все, что делается начиная со 2 января, называется котохад-зимэ — впервые сделанное. Это относится практически ко всему: к первой песне, первому танцу, первому письму, первому сочиненному стихотворению. Согласно поверьям, если, в первые дни Нового года что-то сделаешь хорошо, то и весь год будет удачным. Эта традиция жива до сих пор.

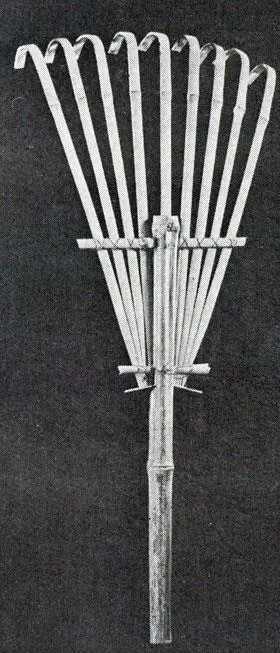

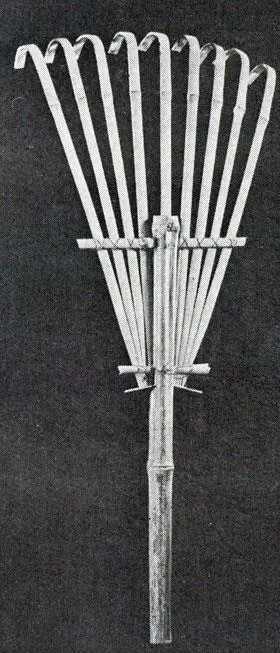

Бамбуковые грабли кумадэ — амулет на счастье

В Японии существует интересный обычай отправлять на продажу так называемые первые товары (хацуни) и начинать торговлю (хацуурн) в наступившем году на второй день Нового года. Товары везут в магазины или на рынки на различных видах транспорта. "Делается это торжественно, автомобили украшены бантами, шарами, цветами и большими плакатами с названием фирмы. Над трамваями, автобусами, поездами вьются государственные флажки, а у таксистов на радиаторе машины как символ счастья прикреплена небольшая симэнава [8, с. 305, 307]. Торговцы тоже одеты по-праздничному. По случаю Нового года хацуни иногда продаются по повышенным ценам, что ни у кого не вызывает удивления, хотя в мировой торговой практике таких примеров нет. Поскольку торговцы хотят продать побольше, то они предлагают в этот день наиболее качественные товары, которые готовят заблаговременно, а покупатели довольны тем, что могут их приобрести. И те и другие, как считает Хигути Киёюки, в определенной мере остаются в выгоде [126, с. 44]. Но это, конечно, может быть выгодно только тем, у кого есть свободные деньги.

2 января по традиции покупатели совершают первую покупку — хацубаи. В ряде районов обычно покупают трепангов, по форме напоминающих мешки с рисом, в других — мешочки с солью, что является счастливой приметой благополучного года.

В XVII в. возник обычай поклоняться богам удачи и торговли. "В первый день Нового года, чуть забрезжит рассвет, улицы оглашаются выкриками торговцев картинками с изображением бога Дайкоку, сидящего на мешке с сокровищами: "Покупайте мешки со счастьем, не проходите мимо своего счастья!" На рассвете второго дня раздаются голоса: "Эбису, кому Эбису!" А на третье утро Нового года торгуют картинками, изображающими бога сокровищ Бисямона: "Кто еще не купил Бисямона, подходите скорее!" Так три утра подряд зазывают покупателей продавцы богов счастья", — писал Ихара Сайкаку [39, с. 186].

Наибольшей популярностью пользуется бог Эбису, в прошлом покровитель рыбаков и торговцев, а ныне всех бизнесменов. Он изображается в виде тучного человека, держащего в руках рыболовные принадлежности и большого окуня. Во многих лавках и домах на почетных местах, в частности в токонома, ставятся фигурки Эбису.

Праздник Эбису отмечается дважды в году — в начале года и в конце. В зависимости от района второй раз он проводится 20 октября или 20 декабря. В конце года ритуал предусматривает вынесение благодарности Эбису за удачный год. Точно так же как и в январе, в эти дни выставляют статуэтки бога, приглашают гостей. Богу преподносят ритуальную еду, а для друзей устраивают веселые вечеринки. Этому второму празднику предшествует специальная ярмарка Бэттара-ити (в Токио бывает 19 октября). Она проводится с периода Эдо. В ночь на 19 октября по обеим сторонам улиц, ведущих к храму Такарада в районе Одэмма, появляется много лавочек. Здесь покупают все к празднику, в том числе соленую редьку — бэттара-дзукэ, название которой и дало имя ярмарке.

Со времен Эдо в этот день проводилась распродажа оставшихся товаров по сниженным ценам: в настоящее время она продолжается в течение всей недели, но уже никто не связывает ее с благодарностью богу Эбису, а все считают, что торговцы хотят сбыть неходовой товар или продать побольше, пользуясь низкими ценами, на чем и заработать. Таким образом, первоначальный смысл праздника утерян [131, с. 110].

В деревнях издревле существовал обычай на второй или четвертый день выполнять первую работу в году — сигото хадзимэ. Катаяма Сэн вспоминает: "В первый день нового года происходили различные церемонии. До сих пор отчетливо помню, что все эти обряды совершались как что-то священное, вокруг господствовала атмосфера торжественности, какой-то обновленности… мы отправлялись с прадедом на "первую порубку"… Срубив деревья нескольких пород: сосну, дуб, китайскую черную сосну, маки (широколистное вечнозеленое дерево. — Авт.) или каштан… несли их домой… Работу начинали на четвертый день нового года. В этот день глава крестьянской семьи шел с мотыгой на свое поле и делал один-два удара в землю. Окончив этот обряд, он снова продолжал праздновать. Некоторые крестьяне в первый раз в новом году торжественно выезжали в поле с плугом, который тянули быки" [42а, с. 67, 68J.

Читать дальше