Название 2-го месяца означало сезонную перемену одежды, 10-го — объяснялось тем, что, согласно мифологии, в этот месяц все боги, покинув подвластные нм города и селения, собираются в храме Идзумо, чтобы определить, что им делать в следующем году.

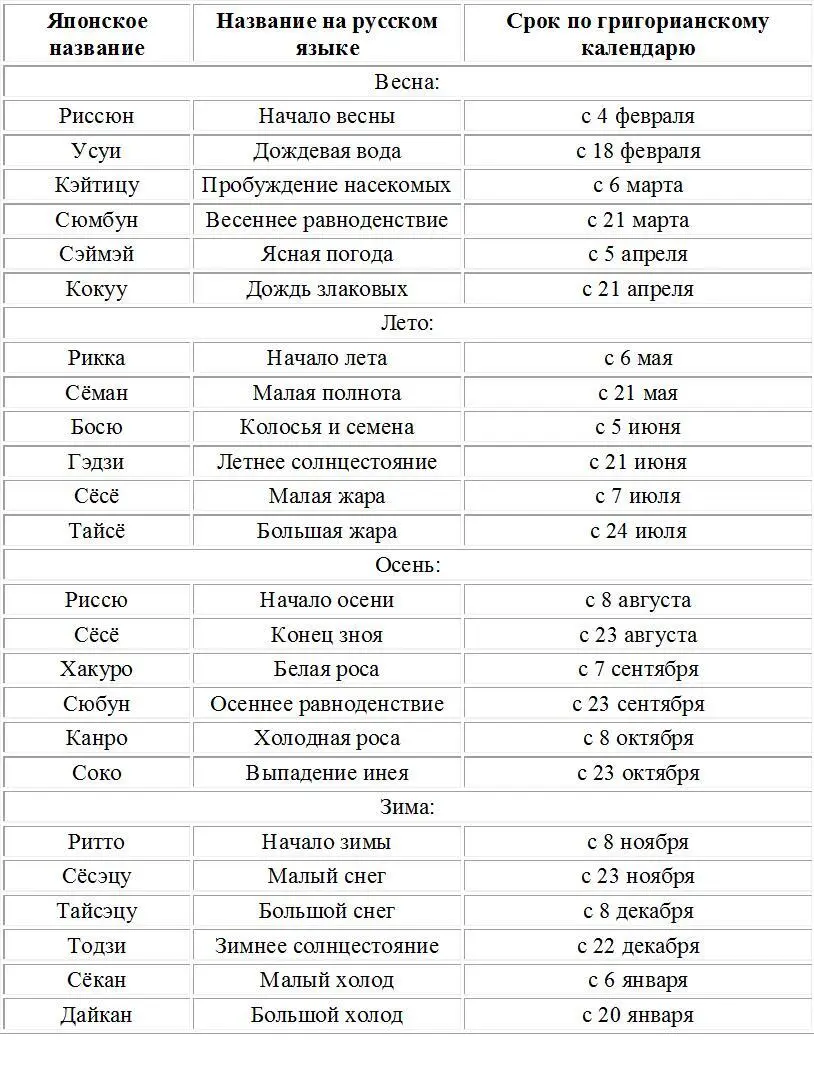

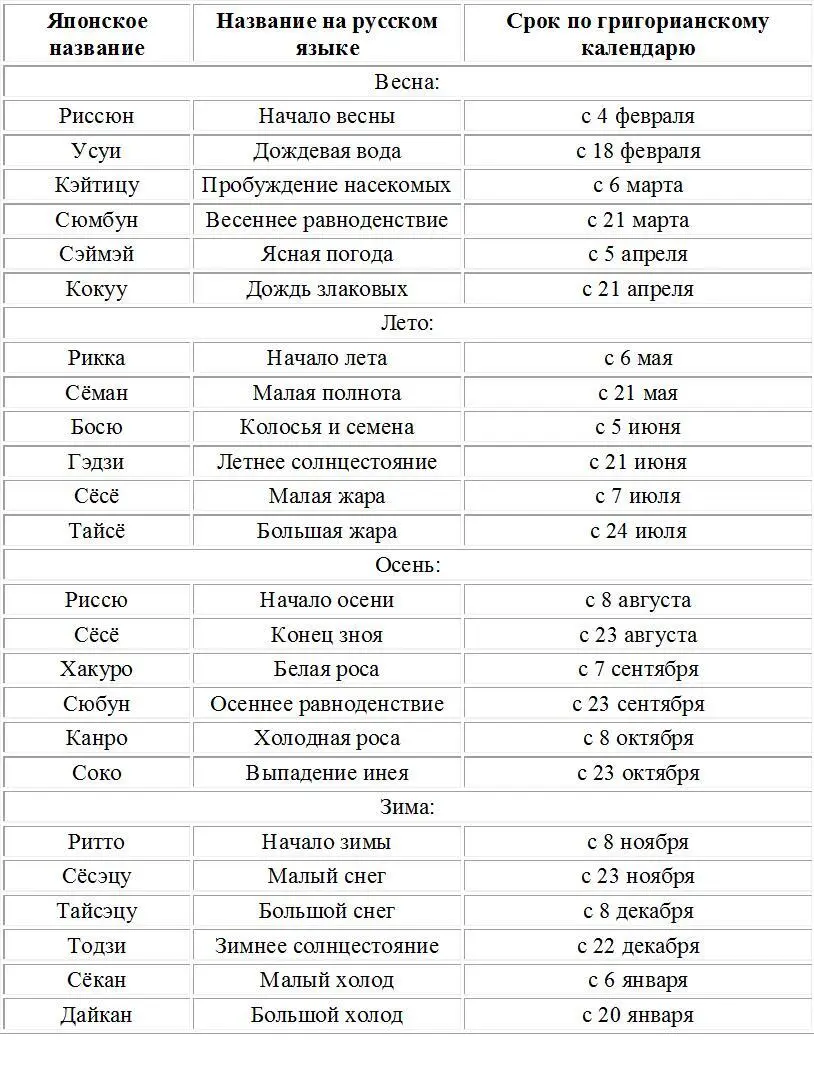

Как и другие народы Восточной Азии, японцы делили сельскохозяйственный год на четыре больших сезона: весна (хару), лето (нацу), осень (аки) и зима (фую). Эти большие сезоны, в свою очередь, делились на шесть малых, по 15 дней в каждом, и носили названия кисэцу или сэкки. Таким образом, получалось 24 сезона. Малый сезон, в свою очередь, состоял из трех более мелких — ко, в каждом из которых было по пять дней. Всего было 72 ко. Это деление еще более подробно детализировало погодные приметы и земледельческий календарь [116, с. 702–704].

Деление года на 24 сезона делалось по солнечному циклу и поэтому не всегда совпадало с лунными месяцами. В частности, дни равноденствия и солнцестояния приходились на середину сезонов. Перечислим эти сезоны [137, 1970, № 4, с. 53]:

Месяц делился на три части, по 10 дней в каждой, которые назывались соответственно ками-но тока, нака-но тока и симоно тока, или дзёдзюн, тюдзюн и гэдзюн — верхняя, средняя и нижняя десятидневка. Имелись также специальные названия для первого и последнего дней месяца — цуйтати (или цукитата — начало месяца) и мисока (или цугомори — конец месяца); последний день года носил название омисока, где приставка "о" к слову "мисока" означает "большой". Эти названия бытуют и по сей день.

В японском календаре 60 циклических знаков использовались не только по отношению к годам, но и к дням. Поэтому в старой классической литературе дни недели обозначались названиями животных. Например, у драматурга XVII в. Тикамацу Мондзаэмона читаем: "Вспомните, вспомните: когда в последний раз мы клали рядом наши подушки? В позапрошлом году, во второй день Кабана, девятого месяца…" [83, с. 299]. В одном месяце бывало два или три дня под названием одного и того же животного. Поэтому в вышеприведенном тексте стоит "второй день Кабана".

Кроме того, согласно лунному календарю, с первого дня первого месяца сменяли друг друга шестидневки — рокуё. Каждый день такой недели имел свое название и характеристику: счастливый или несчастливый. Вот эти дни: сэнсё, что означает победу и потому день считался благоприятным; томобики — тащить друга, неблагоприятный; сэмбу — поражение, неблагоприятный; буцумэцу — смерть Будды, плохой день; тайан — великий покой, очень хороший день; сякку — красный рот, не-счастливый. В старину японцы в своей жизни строго учитывали символику этих дней. Хотя большинство японцер в настоящее время и не верит всерьез в эти приметы, но все же для бракосочетания выбирают лишь благоприятные дни. Более того, в день буцумэцу даже закрыты все места, где проводятся свадебные церемонии.

Дни семидневной недели названы по пяти элементам природы, луны и солнца. Иначе говоря, понедельник носит название дня луны (гэцуёби, где гэцу — луна, ёби — день), вторник — огня (каёби), среда — воды (суйёби), четверг — дерева (мокуёби), пятница — металла (кинъёби), суббота — земли (доёби) и воскресенье — солнца (нитиёби).

Дни, в свою очередь, подразделялись на 12 равных интервалов — токи, которые состояли из двух обычных часов. Один час поэтому равнялся половине токи (хантоки), и в каждом токи был сёхантоки (первая половина токи) и сэйхантоки (вторая половина токи). Каждая такая половина состояла из восьми частей, которые назывались коку; коку делились на 15 фун (минут), а каждый фун на 60 бё (секунд). Каждому токи соответствовал свой знак зодиака. Таким образом, с полуночи до Двух часов был час крысы, с двух до четырех-час быка и т. п. "Заранее намечен час отъезда, счастливый час змеи" [83, с. 38].

Еще по одной системе время исчислялось ударами в барабан или колокол в буддийских храмах. Таким образом о времени извещали население. Число ударов было условным: от девяти до четырех. Они по нисходящей повторялись дважды в сутки, первый раз начиная с полночи, каждые два часа, и второй раз начиная с полдня. Получалось, что часу крысы и часу лошади соответствовало по девяти ударов колокола, часу быка и овцы — по восьми и т. д. [70, с. 1173].

Григорианский календарь был введен сначала в официальных учреждениях, а затем вошел и в повседневную жизнь населения. Традиционные праздники, отмечавшиеся, например, в 3-й день 3-го месяца или в 5-й день 5-го месяца, начали праздновать соответственно 3 марта и 5 мая. И теперь, поскольку начало года сместилось на месяц-полтора и стало отмечаться раньше, чем по лунному календарю, многие сезонные праздники перестали совпадать с реальными сроками проведения сельскохозяйственных работ и получили некоторое другое осмысление.

Читать дальше