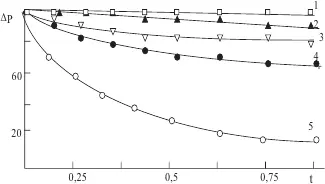

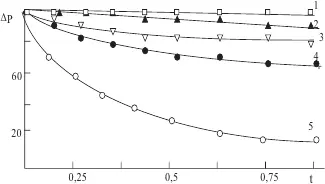

Рис. 3. Потеря веса ΔР (%) композиции бумага – полимер во времени t (ч) термоокислительной деструкции при 240 °C. Бумага пропитана 2 мас.% растворами сополимеров состава, мас.%: 1 – 96 NаАК-4БА; 2 – 96 NаАК-4МА; 3 – NаПМАК; 4 – NаПАК; 5 – исходная бумага.

Полученные данные позволяют выделить температурные диапазоны сушки, теплостарения и термодеструкции. Для композиции «бумага – консервант», подвергшейся термовоздействию при 100° и 160 °C, зависимость прочности от времени прогрева проходит через максимум, который наблюдался после 2 часов прогрева (сушки). При дальнейшем увеличении времени прогрева происходит уменьшение механической прочности. Повышение механической прочности и жесткости бумаги обусловлено процессами удаления воды, служащей пластификатором волокон целлюлозы, одновременно с удалением воды происходит термостарение целлюлозы, приводящее к снижению ее прочности. Скорость протекания этих антибатных процессов пропорциональна увеличению температуры теплостарения. Увеличение концентрации пропитывающих растворов повышает прочность бумаги при любом времени прогрева. При 240 °C целлюлоза разлагается, обугливается и теряет прочность. Введение полимера в бумагу замедляет скорость термодеструкции.

Н. В. Ермакова

Реставрация в 1860-х годах знамени конца XVII века с двусторонней живописью на тканой основе

В 2006–2007 гг. в Отделе произведений прикладного искусства ГосНИИР велась работа по теме «Исследование и разработка методов консервации и реставрации произведений прикладного искусства на тканой основе с двусторонней живописью». В этой технике выполнены такие предметы музейных коллекций, как знамена, веера, восточная живопись на шелке. Исключительно ценными экспонатами являются русские военные знамена XVI–XVII вв. Многие исследователи относят эти памятники к лучшим образцам искусства допетровской Руси [1], поскольку практически все они расписаны лучшими иконописцами Оружейной палаты Московского Кремля.

В XIX в. возникла проблема сохранности старинных русских знамен, имеющих двустороннюю роспись. В Кремле под руководством художника Д. М. Струкова в начале 1860-х гг. была осуществлена реставрация методом наклейки на тюль десяти больших полковых стягов и нескольких прапоров меньшего размера. Как отмечено в документах, хранящихся в архиве Кремля, работы выполнялись с учетом требований «искусства и археологии» [2]. Об укреплении знамен кремлевского собрания писал помощник директора Московской Оружейной палаты Л. Яковлев [3]. Метод укрепления путем наклейки на тюль получил широкое распространение. К началу XX в. с его по мощью было укреплено свыше ста знамен и штандартов Артиллерийского исторического музея [4], а также многие знамена, хранившиеся в Казанском соборе Петербурга [5].

В 2007 г. в архиве Государственного Эрмитажа удалось обнаружить документы, позволяющие говорить о том, что метод наклейки на тюль не был единственным реставрационным приемом, предложенным в XIX в. для укрепления произведений живописи на тканой основе.

Одним из выявленных документов является письмо на имя директора Эрмитажа, отправленное из канцелярии Министерства Императорского двора 15 ноября 1866 г. В нем говорится, что в числе достопримечательностей Крестовоздвиженской церкви на Петербургской стороне хранятся «замечательные в художественном и археологическом отношениях» три знамени времени Петра I, которые «заслуживают сохранения для потомства» [6]. Все три знамени нуждались в ремонте, поэтому «государь император изволил разрешить возобновить, на первый раз, одно из числа их, бывшее с Великим Преобразователем в Азовских его походах», а после возобновления представить знамя «на Высочайшее воззрение» [7].

Интерес, проявленный к сохранившемуся памятнику, не случаен, так как азовские знамена относятся к числу последних военных знамен, живописные изображения на которых выполнялись по образцам древнерусской иконописи.

Реставрация знамени, имевшего длину 3 аршина 12 вершков и ширину 2 аршина 14 вершков (267×204 см), была поручена художнику-реставратору Императорской Академии художеств Соколову, который при осмотре памятника установил, что обратная сторона висевшего на стене Крестовоздвиженской церкви знамени была заклеена. Исследование заклеенной стороны показало, что она также имеет исторический и художественный интерес, а поэтому в укреплении нуждались обе стороны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу